「支援学級で、低学年の子にどんな自立活動をさせたらいいんだろう…」

「楽しい活動のアイデアが知りたいな」

「体を動かすゲームや、コミュニケーション能力を高める教材って?」

自立活動は、子どもたちが将来、社会の中で豊かに生きていくための土台を作る、非常に重要な学習です。特に、発達が著しい低学年の時期には、一人ひとりの特性に合わせた活動を通して、たくさんの「できた!」という成功体験を積ませてあげたいですよね。

そこでこの記事では、

低学年の子どもたちを対象とした、楽しくて効果的な自立活動の実践例を7つ、厳選してご紹介します。

この記事を読めば、

明日からすぐに実践できる「自立活動のゲーム教材」や「体を動かすゲーム」、「コミュニケーションを促すゲーム」の具体的な方法が分かります。

ぜひ、子どもたちの笑顔と成長を引き出すヒントを見つけてください。

無料教材やプリントのダウロードはこちら💁

おすすめ自立活動「こんなときどうする?」の教材はこちらから💁

自立活動の計画は、個別の指導計画からです。記入例・文例集はこちらから👇

そもそも自立活動って何?低学年にとっての重要性

自立活動とは、障害による学習上または生活上の困難を主体的・積極的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うための指導です。

難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと「子どもたちが自分らしく、より良く生きていくための力を育む時間」のことです。

低学年の子どもたちにとって、自立活動は特に重要です。この時期に、

- 自分の体の動かし方を知る(身体の動き)

- 自分の気持ちや得意・苦手を知る(心理的な安定)

- 友達との関わり方を学ぶ(人間関係の形成)

- 周りの状況を理解する(環境の把握)

といった力を遊びやゲームを通して楽しく学ぶことで、自己肯定感を高め、その後の学校生活や社会生活の基盤を築くことができます。

低学年向け!自立活動の実践例7選【体を動かすゲームから教材まで】

それでは、具体的な活動のアイデアを見ていきましょう。今回は、すぐに使えて子どもたちが夢中になること間違いなしの7つの活動をご紹介します。

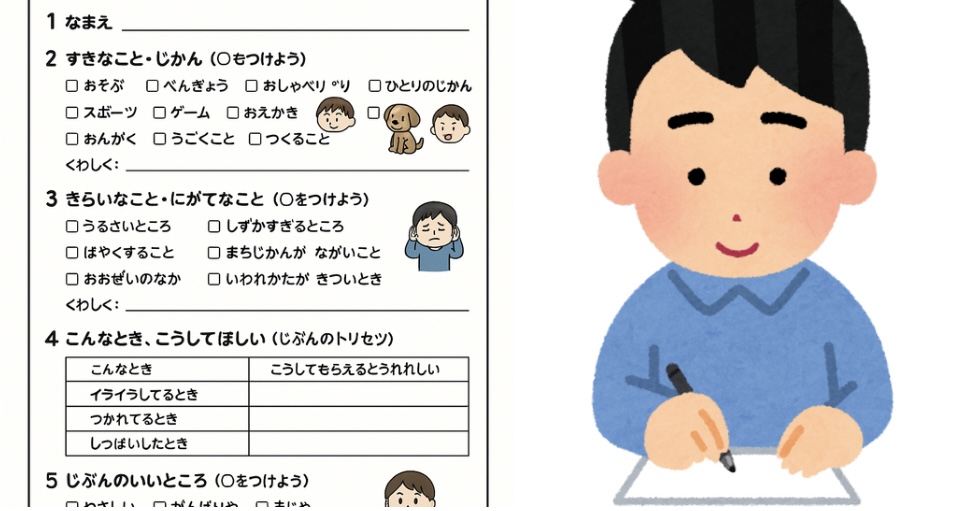

1. 【自己理解】自分のことを知る第一歩!「わたしのトリセツ」作り

まずご紹介したいのが、自分の「好き」「嫌い」「得意」「苦手」などを書き出して、自分だけの取扱説明書を作る活動です。

【ねらい】

- 自己理解を深める

- 自分の特性を客観的に捉える

- 自分のことを相手に伝える練習をする

低学年の子どもたちにとって、「自分ってどんな子?」と考える機会はあまりありません。この「わたしのトリセツ」作りを通して、自分自身をキャラクターのように捉え、楽しみながら自己分析を進めることができます。

「落ち着く場所は図書室」「大きな音が苦手です」「褒められるとパワーが湧きます」など、子どもたちが書き出した内容は、周りの大人がその子を理解するための大切なヒントになります。

▼詳しいワークシートや進め方はこちらの記事で紹介しています!自分のことを伝える練習に!わたしのトリセツ作りのワークシートを紹介

2. 【コミュニケーションゲーム】想像力が鍵!「スリーヒントクイズ」

次におすすめするのが、言葉でヒントを出し合い、お題が何かを当てる「ヒントクイズ」です。これは、コミュニケーション能力と想像力を同時に鍛えられる、非常に優れた自立活動ゲームです。

【ねらい】

- 語彙力、表現力を養う

- 相手の話をよく聞き、内容を推測する力を育む

- 言葉で伝える楽しさを知る

例えば、お題が「りんご」なら、「赤いです」「果物です」「丸いです」といったヒントを出していきます。最初はヒントを出すのが難しい子もいますが、「どんな色?」「どんな形?」と大人が質問を投げかけることで、少しずつ言葉を引き出すことができます。

このゲームは、SST(ソーシャルスキルトレーニング)の一環としても非常に効果的です。

▼具体的なやり方や、子どもたちの反応が良かったお題はこちらの記事で!SSTに使える!ヒントクイズのやり方とおすすめのお題を紹介!

3. 【自己決定】自分で選ぶ力を育む「どっちがすき?」ゲーム

日常生活では、「自分で選んで決める」場面がたくさんあります。この自己選択・自己決定の力は、自立への大切なステップです。「どっちがすき?」ゲームは、その第一歩を楽しく踏み出すための活動です。

【ねらい】

- 自分の「好き」という気持ちに気づく

- 自分の意思で選択し、決定する経験を積む

- 自分の選択を相手に伝える練習をする

やり方はとても簡単。2枚の絵カード(例:「犬」と「猫」、「サッカー」と「野球」)を見せて、「どっちがすき?」と問いかけるだけです。慣れてきたら、「どうしてそっちがすきなの?」と理由を尋ねることで、自分の考えを言葉にする練習にも繋がります。

自分の「好き」を表現し、それを受け止めてもらう経験は、子どもの自己肯定感を大きく育みます。

▼活動に使える絵カードの紹介や、発展的な活動についてはこちら!【自己選択・自己決定】絵カード教材「どっちがすき?」の紹介

4. 【感情コントロール】怒りの気持ちと上手に付き合う「アンガーマネジメント」

低学年の子どもたちは、自分の感情、特に「怒り」のコントロールに苦労することがあります。アンガーマネジメントは、そんな怒りの感情を理解し、上手に付き合う方法を学ぶための心理教育です。

【ねらい】

- 自分がどんな時に怒りを感じるかを知る(怒りの温度計)

- 怒りを感じた時のクールダウンの方法を学ぶ

- 自分の気持ちを適切な言葉で表現する

「イライラしたら、その場を離れて深呼吸する」「ムカムカしたら、心の中で1から6まで数える」といった具体的な対処法を、イラストやロールプレイを通して学びます。

ゲーム感覚で楽しく学ぶことで、子どもたちは感情のコントロールという難しいテーマにも前向きに取り組むことができます。

▼低学年にも分かりやすいアンガーマネジメントの教材や実践例はこちら!アンガーマネジメントの教材「怒りの温度計」を使って自分の気持ちと向き合おう!

5. 【体を動かすゲーム】真似っこが楽しい!「動物ものまねリレー」

ここからは、体を動かす自立活動ゲームをご紹介します。まず一つ目は、シンプルながら大盛り上がりする「動物ものまねリレー」です。

【ねらい】

- 粗大運動能力を高める(走る、跳ぶ、這うなど)

- 模倣する力、表現力を養う

- チームで協力する楽しさ、ルールを守る大切さを学ぶ

【準備するもの】

- 動物の絵や写真が描かれたカード

【活動の流れ】

- 2つ以上のチームに分かれます。

- 各チームの先頭の子が、動物カードを1枚引きます。

- カードに描かれた動物の動きを真似しながら、決められた折り返し地点まで進み、スタート地点に戻ります。(例:ウサギならジャンプ、ワニならほふく前進)

- 次の走者にタッチして、リレーを続けます。

- 先にアンカーまでゴールしたチームの勝ちです。

この活動のポイントは、「上手に真似すること」よりも「なりきって楽しむこと」を重視することです。身体全体を使って表現することで、心も解放され、ストレス発散にも繋がります。

6. 【コミュニケーションゲーム】気持ちを伝えよう!「表情ジェスチャーゲーム」

言葉を使わずに、表情やジェスチャーだけで気持ちを伝えるゲームです。非言語的なコミュニケーション能力を楽しく高めることができます。

【ねらい】

- 感情と表情の結びつきを理解する

- 相手の表情から気持ちを読み取る力を養う

- 自分の感情を豊かに表現する力を育む

【準備するもの】

- 「うれしい」「かなしい」「おこっている」「びっくり」など、感情を表す言葉が書かれたカード

【活動の流れ】

- 一人が出題者となり、感情カードを1枚引きます。

- 出題者は声を出さずに、カードに書かれた気持ちを表情や体全体で表現します。

- 他の子たちは、それがどんな気持ちかを当てます。

- 正解が出たら、「どんな時にそんな顔になる?」「どうしてその気持ちだと思った?」などと話し合いを深めることで、共感力や社会性の発達を促します。

このゲームは、自分の気持ちを言葉にするのが苦手な子でも参加しやすく、表現する楽しさを感じられる良い機会になります。

こちらのジェスチャーゲームもおすすめです👇

7. 【体を動かすゲーム】よく聞いて動く!「リーダーさがしゲーム」

最後にご紹介するのは、観察力と集中力が試される「リーダーさがしゲーム」です。体を動かしながら、周りをよく見る練習ができます。

【ねらい】

- 周りの人の動きを注意深く観察する力を養う

- 集中力を高める

- ルールを守って遊ぶ楽しさを知る

【活動の流れ】

- 全員で輪になって座ります。

- オニを一人決め、部屋の外に出てもらいます。

- 残ったメンバーの中から、動きの指示を出す「リーダー」を一人決めます。

- オニが部屋に戻ってきたら、リーダーは他の子に気づかれないように、こっそりと動きを変え始めます。(例:手拍子を始める、立ち上がる、頭をかくなど)

- リーダー以外の子は、リーダーの動きを真似します。

- オニは、みんなの動きをよく見て、誰がリーダーなのかを当てます。

- オニがリーダーを当てられたら、今度はリーダーだった子がオニになります。

このゲームのコツは、リーダーの子は頻繁に動きを変えること、そして周りの子はリーダーから目を離さず、すぐに真似をすることです。誰がリーダーか分からないように、さりげなく動きを真似るのが面白いポイントです。

自立活動をさらに効果的にするための視点

ここまで7つの活動を紹介してきましたが、これらの活動をより有意義なものにするためには、指導する側の「観察の視点」が重要になります。

子どもが活動している時に、

- どんな表情で取り組んでいるか?

- どこでつまずいているか?

- 友達とどのように関わっているか?

- どんな時に集中力が切れるか?

といった点を注意深く観察することで、その子の特性や課題がより明確になり、次の支援へのヒントが見つかります。漠然と見るのではなく、目的を持って観察することが大切です。

まとめ

今回は、低学年の子どもたち向けの自立活動のアイデアを、「わたしのトリセツ」作りから「リーダーさがしゲーム」まで、幅広く7つご紹介しました。

- わたしのトリセツ作り(自己理解)

- ヒントクイズ(コミュニケーション)

- どっちがすき?ゲーム(自己決定)

- アンガーマネジメント(感情コントロール)

- 動物ものまねリレー(体を動かす)

- 表情ジェスチャーゲーム(コミュニケーション)

- リーダーさがしゲーム(体を動かす・観察力)

これらの活動は、特別な教材がなくても、身近なもので工夫して実践できるものばかりです。

大切なのは、子どもたちが「楽しい!」と感じ、自ら「やりたい!」と思えるような働きかけをすることです。ゲームや遊びという形を通して、子どもたちは楽しみながら自然と生きていくための大切な力を身につけていきます。

この記事で紹介したアイデアが、先生方の日々の指導や、保護者の方々のお子さんとの関わりの一助となれば幸いです。まずは一つ、子どもたちの興味に合いそうなものから、ぜひ試してみてください。子どもたちの新たな一面を発見できるかもしれません。

コメント