「子どもの実態に合った、効果的な自立活動の実践例が見つからない」

「特にコミュニケーション能力を高めるための、具体的なアイデアが欲しい!」

そこでこの記事では、

数ある自立活動の中から「コミュニケーション」の領域に焦点を絞り、明日からすぐに教室で試せる具体的な実践例を、ゲームや教材の活用法を交えながら詳しくご紹介します。

以前の記事「自立活動の具体例と実践例|6区分27項目別にわかる活動アイデア」では、自立活動の全体像を掴むために6区分27項目に基づいたアイデアを網羅的に解説しました。

今回の記事では、そこから一歩踏み込み、「コミュニケーション」に特化した、より実践的で深掘りした内容をお届けします。

この記事でわかること

- 子どもが夢中になる自立活動のコミュニケーションゲーム

- 準備が簡単で効果が高い自立活動で使える教材のアイデア

- 小学校の実践例で見る、指導を成功させるためのポイント

書籍のご案内

私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。

知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。

✨おすすめの【note教材セット】

noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。

これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇

なぜ今、自立活動で「コミュニケーション」の実践例が重要なのか?

自立活動の指導内容6区分の中でも、「人間関係の形成」は子どもたちが社会で生きていく上で根幹となる力です。そして、その中核をなすのが「コミュニケーション能力」です。

小学校の現場で求められる対人スキル

小学校は、子どもたちが家庭という閉じられた環境から、多くの他者と関わる「社会」へと踏み出す最初のステップです。

- 自分の気持ちを伝える力

- 相手の話を正しく聞き取る力

- 相手の気持ちや状況を想像する力

- トラブルがあった時に、解決しようと働きかける力

これらのスキルは、授業中のグループワーク、休み時間の友達との遊び、係活動など、学校生活のあらゆる場面で必要とされます。しかし、発達に特性のある子どもたちの中には、こうした対人スキルを自然に身につけることが難しい場合があります。

だからこそ、自立活動の時間を使って、これらのスキルを意図的・計画的に育てていく必要があるのです。

「ゲーム」形式が子どもの意欲を最大限に引き出す理由

コミュニケーションの指導というと、プリント学習やロールプレイングを思い浮かべるかもしれません。それらも有効な方法ですが、子どもによっては「勉強」という意識が働き、意欲が湧きにくいこともあります。

そこで効果を発揮するのが「ゲーム」です。

ゲームには、子どもたちを惹きつける要素がたくさん詰まっています。

- 明確なルールとゴール: 見通しを持って活動に取り組める。

- 楽しさ・ワクワク感: 内発的な動機付けにつながり、主体的に参加できる。

- 勝敗や達成感: 適度な競争心や「できた!」という喜びが、再挑戦への意欲を育む。

- 自然な相互作用: ルールの中で、自然な形で他者とのやり取り(相談、交渉、協力など)が発生する。

「楽しかった!」というポジティブな感情と共に学ぶことで、知識やスキルが定着しやすくなります。自立活動でコミュニケーションゲームを取り入れることは、子どもたちの学習効果を最大化するための非常に有効な実践例と言えるでしょう。

【すぐに使える】自立活動・コミュニケーションの実践例(ゲーム編)5選

ここでは、小学校の教室で、少ない準備ですぐに始められるコミュニケーションゲームの実践例を5つご紹介します。それぞれのゲームの「ねらい」「準備物」「進め方」「指導のポイント」を詳しく解説します。

1. 伝言ジェスチャーゲーム

言葉を使わずに、表情や体の動きだけでお題を伝えていく定番のゲームです。非言語的なコミュニケーション能力を楽しく養います。

ねらい

- 相手の表情や身振りから意図を読み取る力を養う。

- 言葉以外の方法で、自分の考えや感情を表現しようとする態度を育てる。

準備物

- お題カード(絵や簡単な単語でOK。「動物」「スポーツ」「果物」など)

進め方

- 4〜5人のグループを作る。

- 各グループで一列に並ぶ。

- 列の最後の人がお題カードを見て、前の人の肩を叩き、ジェスチャーで伝える。

- 伝えられた人は、さらに前の人へと同じようにジェスチャーで伝えていく。

- 列の先頭の人が、伝わってきたジェスチャーが何だったかを答える。

指導のポイント

- 最初のうちは「ライオン」「野球」など、特徴を捉えやすいお題から始めましょう。

- 「声を出さない」「ヒントになるような物を使わない」といったルールを最初に明確に伝えます。

- 上手く伝わらなくても、「どうしてそう思ったの?」と、子どもたちの思考のプロセスを認め、笑いに変えるような雰囲気作りが大切です。間違えても楽しい、という経験が自己肯定感を育みます。

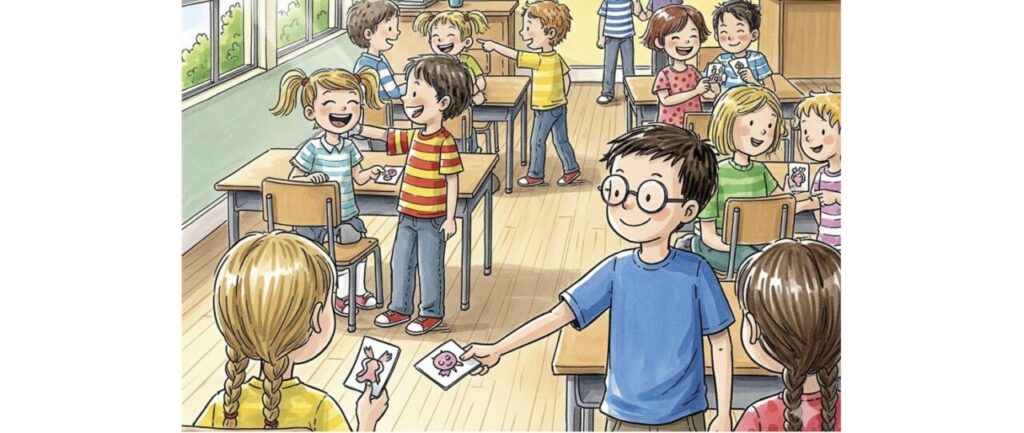

2. なかま集めゲーム

指定されたお題に合う仲間を探してグループを作るゲームです。自己紹介や他者への質問の練習になります。

ねらい

- 自分から他者に話しかけ、質問するスキルを身につける。

- 自分と他者の共通点や相違点に気づく。

準備物

- なし(お題は教師が口頭で伝える)

進め方

- 子どもたちは教室を自由に歩き回る。

- 教師が「好きな果物が同じ人、3人グループ!」などのお題を出す。

- 子どもたちはお互いに「好きな果物は何?」「私は〇〇だよ」と質問し合い、同じ答えの人を探してグループを作る。

- グループができなかった子も、教室内を回って「〇〇が好きな人いませんかー?」と尋ねる練習をします。

指導のポイント

- 「誕生日月が同じ人」「好きなテレビ番組が同じ人」など、お題を工夫すると何度も楽しめます。

- なかなか話しかけられない子には、教師が「〇〇さんに聞いてみようか」とそっと背中を押したり、最初のうちはペアの友達と一緒に探しに行かせたりする配慮も有効です。

- ゲーム後、「〇〇さんと〇〇さんが同じグループなんだね!知らなかった!」といった声かけをすることで、新たな人間関係の発見を促します。

3. ブラインドウォーク

一人が目隠しをし、もう一人が声だけで目的地まで誘導するゲームです。言葉による的確な指示と、相手を信頼して指示を聞くことの両方が求められます。

ねらい

- 相手に分かりやすく、具体的に指示を出す言葉の使い方を学ぶ。

- 相手の言葉に注意深く耳を傾け、信頼して行動する態度を養う。

準備物

- アイマスク or タオル

- ゴール地点の目印(フラフープなど)

- 簡単な障害物(クッション、段ボールなど)

進め方

- 二人一組になる。

- 一人が目隠しをし、もう一人がナビゲーター役になる。

- ナビゲーターは、言葉の指示だけで、目隠しをしたパートナーをスタートからゴールまで導く。途中、障害物をよけさせる。

- ゴールしたら役割を交代する。

指導のポイント

- 安全を最優先し、机の角など危険なものがない、広い場所で行います。

- 始める前に「『まっすぐ』だけじゃなくて、『右に2歩』『ゆっくり前に進んで』のように具体的に言うと伝わりやすいよ」といったアドバイスをします。

- 終わった後にペアで振り返りの時間を設けます。「どんな言葉が分かりやすかった?」「どんな時、不安だった?」と感想を共有させることで、学びが深まります。

4. みんなで合わせましょうゲーム

グループ全員で、声を出さずに答えを合わせるゲームです。協調性や、周りの人の動きを観察する力が養われます。

ねらい

- 言葉を使わずに、周りの状況を観察して自分の行動を決める力を養う。

- グループの一員としての連帯感や協調性を育む。

準備物

- なし

進め方

- 4〜5人のグループを作る。

- 教師が「『お弁当に入っていたら嬉しいおかず』と言えば?」のようなお題を出す。

- グループのメンバーは相談せずに、自分が思う答えのポーズ(例:からあげ、タコさんウインナー)を「せーの!」で同時にとる。

- 全員のポーズが揃ったら成功。

指導のポイント

- 答えが一つに定まらない、自由な発想ができるお題(例:「かっこいいポーズ」「悲しい時の顔」)も面白いです。

- 答えがバラバラだった時に、「Aさんは〇〇だと思ったんだね」「Bさんは△△か!」とお互いの考えを認め合う声かけが重要です。答えを合わせること自体よりも、他者の考えを知る楽しさを味わえるようにします。

5. 協力!お絵描きリレー

グループで一枚の絵を完成させるゲームです。自分の役割を果たすことと、全体のバランスを考えることの両方が求められます。

ねらい

- グループの目標達成のために、自分の役割を理解し、他者と協力する態度を養う。

- 順番を守る、道具を共有するなど、集団活動の基本的なルールを学ぶ。

準備物

- 大きな模造紙(グループの数だけ)

- クレヨンや絵の具

- お題カード(例:「海の中」「楽しい動物園」)

進め方

- 4〜5人のグループを作る。

- 教師がお題を発表し、グループごとに模造紙と画材を配る。

- 制限時間内(例:10分)で、一人ずつ順番に絵を描き加えていき、一枚の絵を完成させる。

- 描くのは一人1分などのルールを設けても良い。

- 完成したら、他のグループの絵を鑑賞し合う。

指導のポイント

- 「何を描くか」を話し合う時間を最初に設けることで、計画性や合意形成の練習になります。

- 「僕は太陽を描くから、〇〇ちゃんは海を描いて」といった役割分担が自然に生まれるよう促します。

- 鑑賞会では、「このグループは、みんなで協力している感じが伝わってくるね」「面白いアイデアだね」など、作品の良い点を見つけて褒め合う時間を作ります。

【準備いらず&効果大】自立活動で役立つ教材・ツール活用例

ゲームだけでなく、ちょっとした自立活動の教材やツールを活用することで、指導の幅はぐっと広がります。ここでは、ICT教材から手作り教材まで、明日から使えるアイデアをご紹介します。

1. ICT教材:気持ちカードアプリ・サイト

タブレットや電子黒板で使える、表情や感情を表す言葉のカードアプリ(またはWebサイト)は非常に有効です。

活用例:今日の気持ち発表会

- 朝の会などで、子どもたちに今の自分の気持ちに一番近い表情カードを選んでもらいます。

- 「どうしてその気持ちなの?」と理由を尋ねることで、自分の感情を言葉で説明する練習になります。

- 「〇〇くん、楽しそうだね」「△△さん、ちょっと眠いのかな?」と、教師や周りの子が気持ちを受け止めることで、安心して自己表現できるクラスの雰囲気を作ります。

こちらから教材ダウンロードできます💁

2. 手作り教材:場面カード&吹き出しシート

特定のソーシャルスキルを教えたい時に役立つのが、手作りの「場面カード」です。

作り方

- 子どもたちが遭遇しがちな、困った場面のイラストや写真をカードにする。(例:友達のおもちゃを借りたい場面、廊下でぶつかってしまった場面)

- ラミネートしたカードの横に、ホワイトボードマーカーで書いたり消したりできる「吹き出し」を付けておく。

活用例:なんて言うかな?

- 場面カードを子どもに見せ、「こんな時、なんて言うといいかな?」と問いかけます。

- 子どもたちに、吹き出しにセリフを書き込んでもらいます。

- 「『貸して』って言う」「『ごめんなさい』って言う」など、様々な意見を出し合いながら、その場に合った適切な言葉や行動を考えさせます。小学校低学年から高学年まで、発達段階に合わせてお題の難易度を調整できる、汎用性の高い実践例です。

こちらから教材をダウンロードできます💁

3. 市販教材:ソーシャルスキルかるた・カードゲーム

最近では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)に特化した市販のカードゲームやかるたも数多く販売されています。

選び方のポイント

- 指導したい内容(ルール理解、感情理解、問題解決など)が明確なものを選ぶ。

- 子どもたちの年齢や興味に合ったイラストやデザインのものを選ぶ。

- 指導の手引きや解説が丁寧なものは、教師にとっても使いやすいです。

メリット

- 教材研究の時間を短縮できる。

- 体系的にスキルを学べるように設計されているものが多い。

- 何より、市販の教材は子どもたちの「やってみたい!」という意欲を引き出しやすいという利点があります。

おすすめの教材はこちら💁

自立活動の実践例を成功させるための3つのポイント【小学校編】

ここまで具体的な自立活動の実践例を挙げてきましたが、これらの活動をより効果的にするためには、指導する側が意識すべき共通のポイントがあります。

ポイント 1

明確な「ねらい」の設定と子どもとの共有

活動を始める前に、「このゲームを通して、どんな力を身につけてほしいのか」という「ねらい」を指導者自身が明確に持つことが最も重要です。

そして、そのねらいを子どもたちにも分かりやすい言葉で伝えましょう。

「今日は、お友達の話をよーく聞く練習のゲームをします」

「みんなで協力して、一つのものを作り上げる楽しさを味わいましょう」

活動の目的が共有されることで、子どもたちは見通しを持って、意欲的に取り組むことができます。

ポイント 2

スモールステップで「できた!」を積み重ねる

特にコミュニケーションに苦手さを抱える子にとって、いきなり高い目標を設定すると、失敗を恐れて挑戦できなくなってしまいます。

大切なのは、スモールステップで課題を設定し、「できた!」「楽しかった!」という成功体験をたくさん積ませることです。

例(なかま集めゲームの場合)

- ステップ1:まずは教師と一緒に、一人の子に質問しに行く。

- ステップ2:次は自分一人で、一人の子に質問してみる。

- ステップ3:自分から複数の子に質問して、仲間を見つける。

一人ひとりの実態に合わせて課題の難易度を調整し、小さな成功を具体的に褒めることで、子どもの自己肯定感は育まれ、次の挑戦への意欲につながります。

ポイント 3

「振り返り」で学びを日常につなげる

活動が「楽しかった」で終わってしまうと、それは単なるレクリエーションになってしまいます。自立活動の学びを、日常生活での行動変容につなげるために不可欠なのが「振り返り」の時間です。

振り返りの視点

- 活動について: 何が楽しかった? 難しかったところはあった?

- 自分について: 自分はどんなことを頑張った? 次はどうしたい?

- 友達について: 〇〇さんの、どんなところが素敵だった?

- 学びの般化: 今日のゲームで練習した「相手に分かりやすく伝えること」は、休み時間やグループ学習でも使えそうだね。

活動後の5分間でも良いので、必ず振り返りの時間を確保しましょう。子ども自身の言葉で学びを整理することで、スキルが定着し、他の場面でも応用しようとする意識が芽生えます。

まとめ:楽しい自立活動の実践例で、子どものコミュニケーション能力を育もう

今回は、自立活動の中でも特に重要な「コミュニケーション」の領域に焦点を当て、小学校の先生が明日からすぐに使える実践例を、ゲームや教材の活用法と共にご紹介しました。

- コミュニケーションゲームは、子どもの意欲を引き出し、楽しみながらスキルを学ぶのに最適

- ICT教材や手作り教材、市販の教材を上手く活用することで、指導の幅が広がる

- 「明確なねらい」「スモールステップ」「振り返り」の3つが、実践を成功させるカギ

自立活動の指導に「これさえやればOK」という絶対の正解はありません。最も大切なのは、目の前の子どもたちの実態をしっかりと把握し、その子に合った活動は何かを考え、試行錯誤していくことです。

この記事でご紹介した自立活動の実践例が、先生方の指導の「引き出し」の一つとなり、子どもたちの「できた!」という笑顔と、健やかな成長の一助となれば幸いです。まずは一つ、気になるゲームから試してみてはいかがでしょうか。

コメント