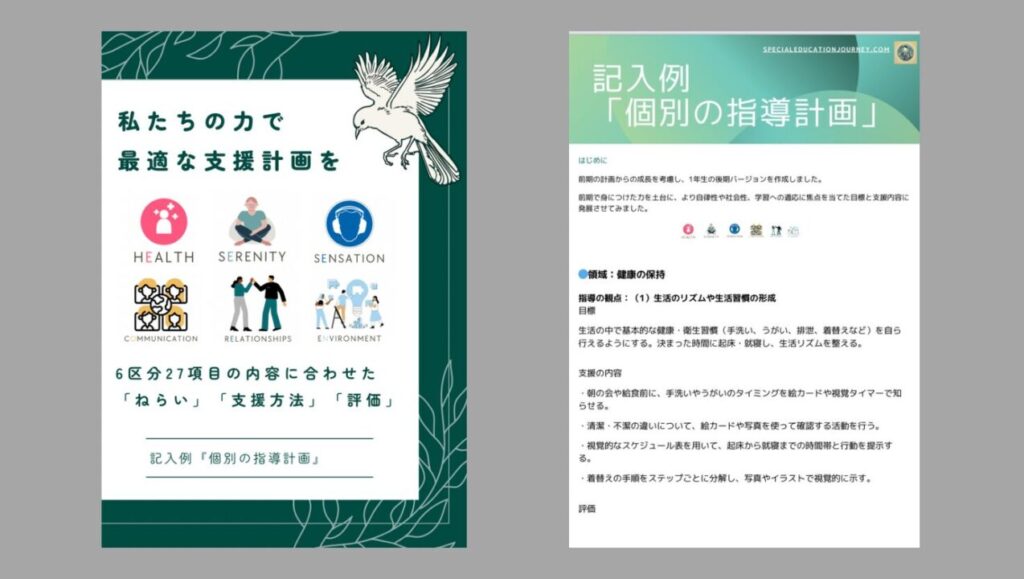

特別支援学級・通級指導教室の担任として欠かせない「個別の指導計画」。

この記事では、

自立活動の6区分27項目ごとの個別の指導計画の記入例を目標・支援・評価の3つに分けてご紹介します。

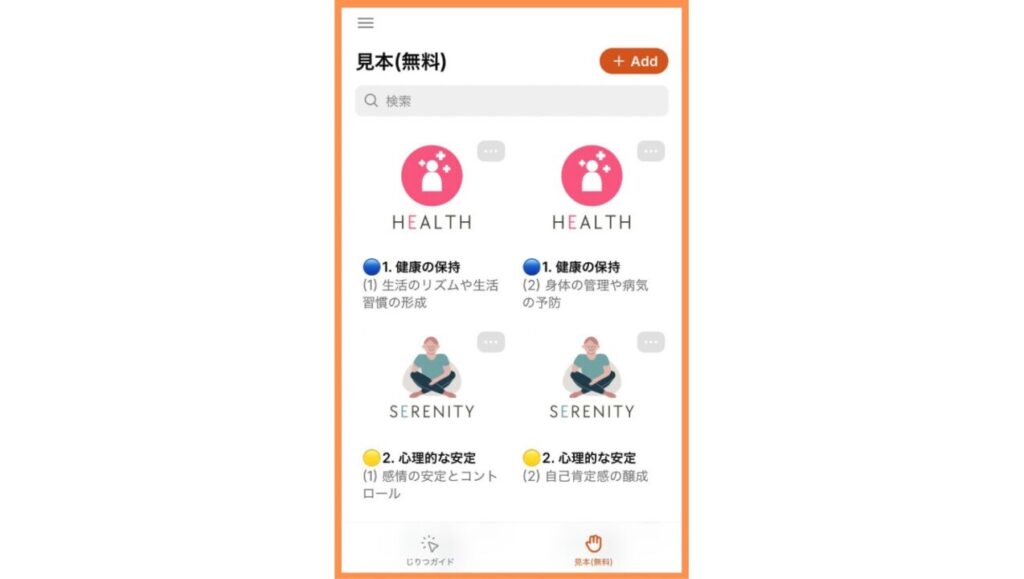

※この記事で紹介した文章例をアプリで閲覧できるようにしました。一度お試しください。👉「じりつガイドくんver.2」

「じりつガイドくんver.2」は下記のタブから見ることできます。

この記事を読めば、時間と労力をかけずに、質の高い指導計画を作成できるようになります。「どう書けばいいかわからない」「具体的な表現例が知りたい」という先生のお役に立てる内容を目指しました。

1〜6年生までの具体的な「個別の指導計画」文例集はこちら

こちらの自立活動の所見例も参考ください👇

特別支援学級の通知表所見例はこちらから👇

「個別の指導計画」国語・算数の文例集はこちら👇

自立活動とは?個別の指導計画における重要性

個別の指導計画における自立活動は、子ども一人ひとりの困り感や課題に応じて、具体的な目標を設定し、それに対する支援内容と評価を明確にするための重要な項目です。文部科学省が示す6区分27項目に沿って記述することで、子どもの発達段階や特性に合わせたきめ細やかな指導が可能になります。

この計画は、担任の先生だけでなく、保護者や関係機関と情報を共有し、連携して支援を進めるための羅針帳ともなります。

6区分27項目ごとの記入例

ここからは、自立活動の6区分27項目の中から、特に設定しやすい項目を中心に記入例を具体的にご紹介します。なお、すべての項目を網羅する必要はなく、子どもの実態に合わせて必要な項目を選択して記入することが重要です。

※特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

1. 健康の保持

【目標のポイント】

健康な生活を送るための基本的な習慣を身につけること、体調の変化に気づき対応できることを目標とします。

【支援のポイント】

具体的な行動を促すための視覚的な支援や繰り返しのアプローチが有効です。

【評価のポイント】

行動の頻度や自発性、変化の有無を具体的に記述します。

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成

- 目標

- 生活の中で基本的な健康・衛生習慣(手洗い、うがい、排泄、着替えなど)を自ら行えるようにする。

- 決まった時間に起床・就寝し、生活リズムを整える。

- 支援の内容

- 朝の会や給食前に、手洗い・うがいのタイミングを絵カードや視覚タイマーで知らせる。

- 清潔・不潔の違いについて絵カードや写真を使って確認する活動を行う。

- 視覚的なスケジュール表を用いて、起床から就寝までの時間帯と行動を提示する。

- 着替えの手順をステップごとに分解し、写真やイラストで示す。

- 評価

- 手洗い・うがいを必要な場面で自分から行うことが週3回以上見られた。

- 朝、視覚スケジュールを確認し、促しなしで着替えを完了することが週4回あった。

- 家庭との連携により、21時には布団に入ることが習慣化された。

(2) 身体の管理や病気の予防

- 目標

- 体調の変化(発熱、頭痛など)を教師や保護者に伝えられるようにする。

- 感染症予防のために、マスクの着用や咳エチケットを意識する。

- 支援の内容

- 「体の調子メーター」を使って、自分の体調を表現する練習を行う。

- 体調が悪い時の具体的な伝え方(「お腹が痛い」「気分が悪い」など)を練習する。

- マスク着用の必要性や咳エチケットについて、短い動画や絵本を用いて分かりやすく説明する。

- 評価

- 登校後、自分から「頭が痛い」と教師に訴えることができた。

- 咳が出た際に、口元を覆う行動が見られるようになった。

2. 心理的な安定

【目標のポイント】

自分の感情を認識し、適切な方法で表現できること、ストレスや不安に対処できることを目指します。

【支援のポイント】

安心できる環境設定や、感情をコントロールする具体的な方法を教えることが重要です。

【評価のポイント】

感情表現の多様性や、問題行動の軽減、落ち着いて過ごせる時間の増加などで評価します。

(1) 感情の安定とコントロール

- 目標

- 不安や怒りなどの感情を、落ち着いて適切な方法で表現できるようになる。

- 気持ちが不安定になった時に、自分で気持ちを落ち着かせる方法を試す。

- 支援の内容

- 「きもちメーター」を使って毎日自分の気持ちをチェックする時間を設ける。

- 不安を感じたときの対処法(深呼吸・教師に伝える・クールダウンスペースの利用など)を繰り返し練習する。

- 怒りの感情が湧いた際に、「ストップ」サインやクールダウンの場所へ移動する練習を行う。

- 評価

- 不安を感じた場面で自分から「トイレに行きたい」「ちょっと休みたい」と表現できた。

- 友達とのトラブル時、大きな声を出さずに教師に助けを求めることができた。

- クールダウンスペースで1人で落ち着くことが週に2回以上見られた。

(2) 自己肯定感の醸成

- 目標

- 自分の得意なことや良いところに気づき、自信を持つことができる。

- 失敗しても諦めずに再チャレンジしようとする気持ちを持つ。

- 支援の内容

- 「がんばりカード」を用いて、小さな成功体験を記録し、教師や友達と共有する機会を作る。

- 得意な活動(例:塗り絵、計算ドリル)を授業時間中に取り入れ、成功体験を積ませる。

- 失敗した際に、「次はこうしてみよう」と前向きな声かけを行い、再挑戦を促す。

- 評価

- 自分の作品を友達に自慢げに見せる姿が見られた。

- 難しい課題に直面した際、すぐに諦めずに教師に質問したり、もう一度挑戦しようとする姿勢が見られた。

3. 人間関係の形成

【目標のポイント】

他者との適切な関わり方を学び、円滑な人間関係を築けることを目指します。

【支援のポイント】

具体的な場面設定でのロールプレイや、少人数での交流機会を増やすことが効果的です。

【評価のポイント】

他者とのやり取りの頻度や質、協力行動の有無などで評価します。

(1) 共通の活動への参加

- 目標

- 友達と関わる中で、気持ちや考えを伝え合う力を育てる。

- 集団でのルールや役割を理解し、活動に参加できるようになる。

- 支援の内容

- SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通して、会話のやりとりや順番を守る体験を積む。

- ロールプレイで気持ちの伝え方や謝り方などを練習する。

- グループ活動において、自分の役割(例:記録係、発表係)を明確に提示し、活動への参加を促す。

- 評価

- 遊びの中で「いれて」「いいよ」「ありがとう」などのやりとりが週2回以上見られた。

- グループ活動で、自分の担当箇所を責任を持って行い、他のメンバーと協力する姿が見られた。

(2) 自己表現と他者理解

- 目標

- 自分の意見や感情を言葉や態度で適切に表現できる。

- 相手の気持ちや意図を想像し、理解しようと努める。

- 支援の内容

- 絵カードや指差し、短い言葉などで自分の気持ち(嬉しい、悲しいなど)を表現する練習を行う。

- 「相手の気持ちを考えてみよう」シートなどを用いて、様々な場面での登場人物の気持ちを推測する活動を行う。

- 「~してくれてありがとう」といった感謝の言葉を伝える機会を意図的に設ける。

- 評価

- 自分が使いたいものがあった時、「貸して」と相手に言葉で伝えることができた。

- 友達が困っている様子を見て、「どうしたの?」と声をかけることができた。

4. 環境の把握

【目標のポイント】

自分の周囲の状況や変化を認識し、それに合わせて行動できることを目指します。

【支援のポイント】

視覚的な情報提示や具体的な指示、繰り返しによる定着を図ります。

【評価のポイント】

環境への適応度や、指示への理解度、自律的な行動の有無などで評価します。

(1) 周囲の状況の理解

- 目標

- 学校の施設や場所、教室の配置を理解し、目的の場所へ移動できる。

- 時間や場所、人に関する基本的な状況を理解し、適切に行動できる。

- 支援の内容

- 学校のルールや約束をイラストや写真、掲示物でわかりやすく伝える。

- 「〇〇カード」(いつ・どこで・だれと・何をする)を活用し、時間・場所・人に関する基本的な状況理解を支援する。

- 校内マップや写真を用いたオリエンテーションを定期的に行う。

- 評価

- 掃除時間・下校準備などの場面で、周囲の動きに合わせて行動する様子が見られた。

- 「体育館に行ってください」という指示に対して、迷わず一人で体育館へ移動することができた。

- チャイムの音を聞いて、次の授業の準備を始めることができた。

(2) 危険の認知と回避

- 目標

- 日常生活の中にある危険を察知し、安全に配慮した行動をとれる。

- 避難訓練や交通安全指導で学んだことを実践できる。

- 支援の内容

- 「あぶないマーク」などを用いて、触ってはいけないものや近づいてはいけない場所を視覚的に提示する。

- 模擬体験を通して、火災報知器の音や地震時の行動(「頭を守る」「近くに隠れる」)を練習する。

- 通学路における危険箇所(飛び出し注意、交差点など)を写真で示し、安全な渡り方を練習する。

- 評価

- ハサミやカッターを使用する際に、刃の向きを意識し、安全に配慮して使えた。

- 避難訓練の際に、教師の指示を聞き、速やかに机の下に隠れることができた。

5. 身体の動き

【目標のポイント】

身体のバランスや協調性を高め、日常生活動作や運動能力を向上させることを目指します。

【支援のポイント】

個別に応じた運動プログラムや、日常生活の中での具体的な動作練習を取り入れます。

【評価のポイント】

動作の正確性、安定性、継続時間、日常生活での応用などで評価します。

(1) 基本的な運動能力の向上

- 目標

- 体のバランスや動きをコントロールしながら、日常の活動に参加する。

- 手先の巧緻性を高め、鉛筆やハサミなどを上手に使えるようになる。

- 支援の内容

- バランスボールや体幹トレーニングを取り入れた運動遊びを行う。

- 階段昇降、雑巾がけなど、生活に必要な運動スキルを活動に取り入れる。

- 粘土遊びやビーズ通し、紐結びなど、指先を使う細かな作業を取り入れる。

- 評価

- バランスボールを使った活動で姿勢が安定し、机上活動への集中時間が延びた。

- ハサミを使って直線切りや曲線切りができるようになった。

- 箸を使って豆を皿から皿へ移すことができるようになった。

(2) 姿勢の調整と維持

- 目標

- 椅子に座る際、適切な姿勢を保ち、学習活動に集中できる。

- 歩行時にふらつきが少なくなり、安全に移動できる。

- 支援の内容

- 座る位置を示すマークや、姿勢を意識させるためのクッションなどを使用する。

- S字カーブのある椅子や、フットレストの活用を検討する。

- 歩行練習の際に、視覚的に目標物を示し、そこまでまっすぐ歩く練習を行う。

- 評価

- 学習中、椅子に座って正しい姿勢を5分以上保つことができた。

- 廊下を歩く際、壁にぶつかることなくまっすぐ歩くことができるようになった。

6. コミュニケーション

【目標のポイント】

他者と意思疎通を図るための手段を獲得し、円滑なコミュニケーションを図れることを目指します。

【支援のポイント】

本人の特性に応じたコミュニケーション手段の選択、繰り返し練習、成功体験の積み重ねが重要です。

【評価のポイント】

コミュニケーションの意図、手段の選択、伝達の正確性、他者とのやり取りの継続性などで評価します。

(1) 言語によるコミュニケーション

- 目標

- 相手の言葉やしぐさを理解し、自分の思いを表現できるようにする。

- 簡単な質問に対して、言葉で答えることができる。

- 支援の内容

- 絵カードやキューサイン、視線・ジェスチャーなど本人の得意な手段で意思表示できる環境を整える。

- 「お願い」「いやだ」「いいよ」など基本的な表現を反復して練習する。

- 「はい」「いいえ」で答えられる質問から始め、徐々に自由回答の質問に移行する。

- 評価

- 「トイレに行きたい」「貸して」など自分の思いを言葉またはカードで伝えられる場面が週2回以上見られた。

- 「今日の給食は何?」という質問に対し、「カレー」と答えることができた。

- 指示された絵カード(例:「りんご」)を正確に指差すことができた。

(2) 非言語によるコミュニケーション

- 目標

- 表情やジェスチャー、視線などを用いて、自分の気持ちや意図を表現できる。

- 相手の表情や声のトーンから、気持ちを察することができる。

- 支援の内容

- 感情を表す顔写真カードを用いて、それぞれの表情が示す気持ちについて確認する。

- 簡単なジェスチャー(例:バイバイ、拍手)を日常生活の中で取り入れ、模倣を促す。

- 絵本の読み聞かせの際に、登場人物の表情や声のトーンに注目させる。

- 評価

- 嬉しい時や楽しい時に笑顔が見られるようになった。

- 相手の顔を見て「ありがとう」と頷くことができた。

- 教師が指示を出す際に指差した方向へ注意を向けることができた。

学年別の個別の指導計画の文例集

これまでの経験と知識を注ぎ込み、小学校全学年・発達障害の特性に対応した「個別の指導計画 文例集」を、このたびnoteで公開しました。指導計画に悩む時間をぐっと減らせる実用文例集です。現場でそのまま使える内容に仕上げました。

もし、この記事の記入例の文の書き方や表現を「使いやすい」「参考になる」と感じていただけたなら、ぜひこちらもご覧ください。

▼以下は有料ダウンロード教材のご案内です。内容をご確認のうえ、必要に応じてご活用ください。現場でそのまま使えるよう、6区分を学年別・前期後期にわけてまとめたダウンロード教材です。

無料で購読できる部分も多くありますので、クリックして一読していただけると役に立つかと思います。

- 1年前期「個別の指導計画」文例集

- 1年後期「個別の指導計画」文例集

- 2年前期「個別の指導計画」文例集

- 2年後期「個別の指導計画」文例集

- 3年前期「個別の指導計画」文例集

- 3年後期「個別の指導計画」文例集

- 4年前期「個別の指導計画」文例集

- 4年後期「個別の指導計画」文例集

- 5年前期「個別の指導計画」文例集

- 5年後期「個別の指導計画」文例集

- 6年前期「個別の指導計画」文例集

- 6年後期「個別の指導計画」文例集

個別の指導計画無料DLはこちら

本ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

この度、「個別の指導計画 記入例」PDFを、LINEの友達追加をしてくださった先生方に無料でプレゼントいたします!

この記入例は、児童の「目標」、その目標達成のための具体的な「支援の内容」、そして支援の結果を測る「評価」を、以下の6つの領域に沿って詳細に記述しています。

- 🔵健康の保持

- 🟡心理的な安定

- 🔶人間関係の形成

- 🟢環境の把握

- 🟢身体の動き

- 🟣コミュニケーション

本記入例は、多忙な先生方の指導計画作成の一助となるよう、具体的な記述例を豊富に盛り込みました。児童の「できること」を明確にし、「次の一歩」を具体的に計画するためのヒントが満載です。

プレゼントの受け取り方

- スクロールし、下部にあるLINEの「登録はこちらから」をタップ!

- LINEで友だち追加後、メッセージで「指導計画」と送信してください。

先生方の教育実践の一助として、ぜひご活用ください。

皆様からの友だち追加を心よりお待ちしております!

「じりつガイドくんver.2」

この記事の内容をアプリで閲覧できるようしました。アプリ内の下部タブの「見本無料」を押して頂くと閲覧できます。ご利用ください。

アプリはこちらから👇

まとめ

自立活動は、子どもの実態と教師の支援内容がつながっているかが重要です。

この記事で紹介した記入例をもとに、実際の子どもの姿を丁寧に捉えた個別の指導計画を作成してみてください。

個別の指導計画は、一度作成したら終わりではありません。定期的に見直し、子どもの成長や変化に合わせて柔軟に修正していくことが大切です。

コメント