【小学校・特別支援学級向け】自立活動の具体例と実践例|6区分27項目別にわかる活動アイデア

学校における自立活動は、障害のある児童が日常生活や学習で自分らしく生きるための力を育む、非常に重要な時間です。特に特別支援学級や通級指導教室では、子どもの実態を深く理解し、一人ひとりに合わせた具体的な活動や実践例をもとに活動を組み立てることが求められます。

本記事では、

文部科学省が示す自立活動の6区分27項目をふまえつつ、小学校で実際に行われている実践例を豊富に紹介します。さらに、子どもたちが意欲的に取り組める「自立活動 具体例 ゲーム」や、心の成長を促す「自立活動 具体例 情緒」の活動についても詳しく解説します。

※「本記事にはアフィリエイトリンクを含みます」

よりよい自立活動を行うための、個別の指導計画の文例集DLはこちら👇

SSTイラストカード50枚➕発問書PDFデータのDLはこちら💁

おすすめ教材「こんなときどうする?」の教材➕ワークシートはこちら💁

無料教材やプリントをお探しの方はこちら💁

一歩踏み込んだ実践例はこちら

1. 学校における自立活動とは?

「学校における自立活動とは?」という問いに対し、文部科学省の学習指導要領では、障害による学習上・生活上の困難を改善・克服し、自分の力を最大限に発揮できるよう支援する特別な指導領域と定義されています。

小学校の特別支援学級では、この学習指導要領に基づき、児童一人ひとりの教育的ニーズや発達段階に合わせた目標と内容を設定し、指導が行われます。

自立活動は、集団での学習とは異なり、個別の指導計画(個別の教育支援計画)に基づいて、きめ細かな支援を行う点が大きな特徴です。生活リズムの改善からコミュニケーション能力の向上まで、多岐にわたる内容を扱うことで、児童が将来にわたって自立し、社会参加していくための土台を築きます。

2. 自立活動の6区分27項目と具体的な指導内容

自立活動の指導は、文部科学省が定める「6区分27項目」に沿って構成されています。この「自立活動 6区分27項目 具体例」を知ることは、指導計画を立てる上で欠かせません。それぞれの区分には、以下のような具体的な指導内容が含まれます。

- 健康の保持: 生活のリズムや生活習慣の形成、病気の状態の理解と生活管理など。

- 心理的な安定: 情緒の安定、状況の理解と変化への対応、困難を克服する意欲など。

- 人間関係の形成: 他者とのかかわりの基礎、他者の意図や感情の理解、集団への参加の意欲と態度など。

- 環境の把握: 保有する感覚の活用、感覚や認知の特性の理解と対応など。

- 身体の動き: 姿勢と運動・動作の基本的技能、日常生活に必要な基本動作、身体の移動能力など。

- コミュニケーション: コミュニケーションの基礎的能力、言語の受容と表出、状況に応じたコミュニケーションなど。

特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

3. 自立活動の具体例|小学校・特別支援学級での実践

ここでは、「自立活動 実践例」として、小学校の特別支援学級で実際に行われている具体的な活動を紹介します。

生活習慣の自己チェックと改善プロジェクト

区分: 健康の保持

活動内容: 朝起きてから学校に行くまでの行動をチェックリストに書き出し、毎日の生活リズムを可視化します。「歯磨きをしたか」「朝ごはんを食べたか」などの項目にシールを貼ることで、生活習慣を自覚し、改善する意欲を促します。

具体的な実践例はこちら💁

朝の会での「気持ちメーター」活用

区分: 心理的な安定、人間関係の形成

活動内容: 朝の会で、児童が自分の今の気持ちを「嬉しい」「楽しい」「怒っている」「悲しい」などの絵が描かれたカードや、0から10までの数字で示す「気持ちメーター」を使って表現します。これにより、自分の感情を客観的に捉え、言葉で表現する練習になります。また、他者の気持ちにも気づくきっかけが生まれます。

具体的な実践例はこちら💁

集団ゲームを通じたルール理解と協調性

区分: 人間関係の形成

活動内容: 「自己紹介ビンゴ」などのゲームを実践します。友達の名前や好きなものを聞いてビンゴカードに書き込むことで、児童同士の会話のきっかけを作り、人間関係の形成をサポートします。ルールのある活動に楽しく取り組むことで、協調性やルールの理解を促します。

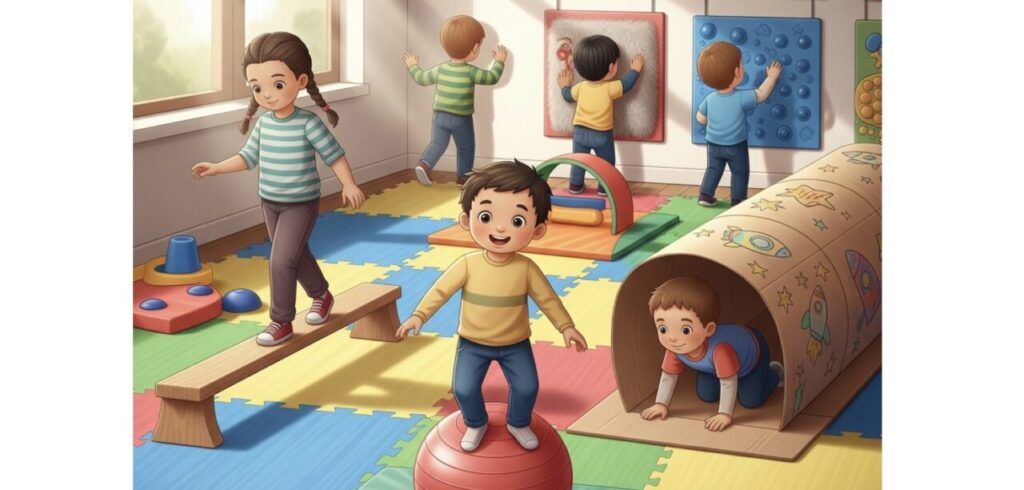

感覚サーキットで自分の体と世界を知る

区分: 環境の把握

ねらい: 様々な感覚刺激を体験する中で、自分の体の使い方を意識したり(ボディイメージ)、周囲の環境の特性に気づいたりする力を育む。

準備するもの: マット、バランスボール、平均台、段ボールのトンネル、様々な手触りの素材(緩衝材、人工芝、フリース生地など)を貼り付けたパネル

進め方

マットでの前転や、バランスボールで弾むなど、体のバランス感覚を養うコーナーを設置します。

段ボールのトンネルをくぐる、平均台を渡るなど、空間認知能力を高めるコーナーも用意します。

最後に、様々な素材のパネルの上を歩いたり触ったりして、足裏や指先の感覚を刺激します。

支援のポイント

子どもが「やらされている」と感じないよう、無理強いは禁物です。「どっちからやってみる?」と選択肢を与え、子ども自身の興味を尊重しましょう。「お、バランスとるの上手だね!」「これはザラザラしてるね」など、体験を言葉にしてフィードバックすることで、子どもの気づきを深めます。

新聞紙ビリビリ&丸めてポイ!で手指をコントロール

区分: 身体の動き

ねらい: 指先を使う細かな動き(巧緻性)と、腕全体を使って投げるダイナミックな動き(協応性)の発達を促す。

準備するもの: 新聞紙(たくさん)、カゴや段ボール箱

進め方

まず、新聞紙を好きなようにビリビリと破る時間を楽しみます。(ストレス発散にもなります)

次に、破った新聞紙を両手でぎゅーっと丸めて、ボールをたくさん作ります。

最後に、少し離れた場所にあるカゴをめがけて、作った新聞紙ボールを投げ入れます。

支援のポイント

指先を使って細かく破ったり、両手で大きく引き裂いたりと、様々な破り方を試すよう促します。ボールを丸める際は「ぎゅーっ!」、投げる際は「えいっ!」など擬音語・擬態語を使うと、子どもは動きをイメージしやすくなります。カゴまでの距離を変えたり、カゴの大きさを変えたりすることで、難易度を調整できます。

お買い物ごっこで「伝わる」楽しさを体験

区分: コミュニケーション

ねらい: 目的(商品を買う)を達成するために、相手(店員)に自分の意思を伝え、言葉やジェスチャーでのやり取りを成功させる体験を積む。

準備するもの: 商品の絵カード(お菓子、文房具など)、お金のおもちゃ、お店のカウンター代わりの机

進め方

先生が店員役、子どもがお客さん役になります。

子どもは欲しい商品の絵カードを選び、カウンターに持ってきます。

「これをください」と言葉で伝える練習をします。難しい場合は、指差しから始めます。

先生が「はい、100円です」と応じ、お金のやり取りをし、「ありがとうございました」と商品を渡します。

支援のポイント

最初は言葉が出なくても、指差しや視線で伝えようとする意欲を褒めましょう。「〇〇が欲しいんだね、わかったよ」と子どもの意図を汲み取り、代弁してあげることで、言葉と意味が結びついていきます。慣れてきたら、子ども同士で店員役とお客さん役を交代するのも良いでしょう。

📚 もっと実践アイデアを知りたい先生へ

私自身もそうですが、毎日の授業で「次はどんな活動をしたらいいだろう?」と迷うことは少なくありません。そんなときに強い味方となるのがこちらの本です。

私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。

すぐに実践できる工夫が満載で、指導案づくりや授業準備の時短にもつながります。特別支援学級だけでなく、通級指導教室や通常学級での配慮にも活用できる内容です。「活動例がマンネリ化してきた…」「子どもに合う新しいネタが欲しい」そんなときに、きっと役立つ“実践のヒント集”になるはずです。

知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。

✨おすすめの【note教材セット】

noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。

これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇

4. ゲームで楽しく取り組む自立活動の具体例

「自立活動でのゲーム活動」は、特に小学生にとって有効な方法です。ゲームは楽しさの中で自然に社会性や協調性を育むことができます。特別支援学級の自立活動のゲームとして、以下のような活動がおすすめです。

- ソーシャルスキルトレーニング(SST)ゲーム: 友達との会話のきっかけを作る自己紹介ゲームや、相手の気持ちを想像する気持ちカードゲームなど。

- コミュニケーション力を高めるゲーム: お話リレーゲームは、前の人の話に続いて物語を作ることで、話を聞く力と想像力を養います。ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに感情や動作を伝える練習になり、非言語コミュニケーション能力を高めます。

- 協調性を育むゲーム: 宝探しゲームや新聞紙ゲームなど、チームで協力して目標を達成する活動は、仲間との協力意識を育みます。

具体的な実践例はこちら💁

5. 情緒面を育てる自立活動の具体例

自立活動の情緒の安定のための活動は、児童が落ち着いた気持ちで学校生活を送るために欠かせない活動です。情緒面の安定は、学習や人間関係の基盤となります。

- リラクゼーション呼吸法: 興奮したり不安になったりしたときに、ゆっくりと深呼吸をする方法を学びます。

- 自分の「安心できる場所」を見つける活動: 教室の中に、一人で落ち着ける場所(クールダウンコーナー)を設けます。クッションや好きな本、お気に入りのぬいぐるみなどを置いて、不安な気持ちになったときにそこで過ごす練習をします。

- 感情の「見える化」と「言葉化」: 気持ちメーターだけでなく、日々の出来事とそれに伴う感情を日記や絵で表現する活動も有効です。自分の感情を客観視し、それを言葉で伝える練習をすることで、適切な感情コントロールにつながります。

6. まとめ

「自立活動 具体例」は、単なる指導ネタ集ではありません。児童の発達や困り感に寄り添った、オーダーメイドの支援として計画することが大切です。「小学校 自立活動 実践例」を参考にしつつ、6区分27項目を意識しながら、児童の特性に合わせた活動を組み立てましょう。

ゲーム形式の活動や情緒面への配慮を取り入れることで、子どもたちは楽しみながら成長し、将来にわたる可能性を大きく広げることができます。

コメント