「クラスの子どもたちが、互いの気持ちを理解し合えるようになってほしい」

「休み時間のトラブルを、子どもたち自身の力で解決できるスキルを育てたい」

先生方なら、日々子どもたちと接する中で、このように感じられる場面も多いのではないでしょうか。子どもたちが円滑な集団生活を送り、豊かな人間関係を築くために欠かせないスキル、それがソーシャルスキルです。

そして、そのソーシャルスキルを学校生活の中で楽しく効果的に育むための指導法がSST(ソーシャルスキルトレーニング)です。

この記事では、

特別支援学級だけでなく、通常の学級でも明日からすぐに実践できる、小学生向けのSSTの具体的なアイデアを10個、ゲームやプリント形式でご紹介します。自立活動の6区分と関連付けた「ねらい」も明記していますので、指導案作成の参考にもご活用ください。

おすすめのSST教材はこちら💁

書籍のご案内

私がこの書籍を出版する際、最も大切にしたのは、「忙しい先生の時間をどう守るか」という点です。

知識を提供する「Kindle版」と、教材準備の負担を軽減する「note教材セット」です。

✨おすすめの【note教材セット】

noteセットは、書籍のPDF版と、全ワークシート等7枚、すきなのどっちカード50枚セットです。

これは、先生が明日からの授業準備に悩む時間を減らし、より充実した授業を行うための頼れるものです。👇

SSTは小学生にどんな効果があるのでしょうか?

SSTは、子どもたちが学校という社会の中で、自分らしく、そして仲間と共に楽しく過ごすための土台を作る、たくさんのポジティブな効果が期待できます。

- コミュニケーション能力の向上

自分の気持ちを伝え、相手の話を正しく聞く姿勢が育ちます。 - ✨ 学級内の人間関係の質の向上

互いに認め合い、助け合う雰囲気が生まれ、安心して過ごせるクラスになります。 - 🤔 問題解決能力の育成

友達とのトラブルの際に、どうすれば解決できるかを考え、建設的に行動できるようになります。 - 感情のコントロール

自分の感情に気づき、その場に合った適切な方法で表現できるようになります。 - ルールやマナーの理解と実践

集団生活のルールやマナーの意味を理解し、主体的に守ろうとする態度が身につきます。

発達障害支援メディア「発達ナビ」を参考にしています。

SST 小学生向けゲーム

SSTを効果的に進めるコツは、「勉強」ではなく「楽しい活動」として導入することです。まずは、クラス全員で盛り上がれるゲーム形式のSSTから始めてみませんか?

ブログで紹介中のSSTゲーム

1. スリーヒントクイズ

相手に何かを伝える「表現力」と、ヒントから答えを導き出す「想像力」を同時に鍛えられる、授業のアイスブレイクにも最適なゲームです。

【自立活動の区分】主に 6. コミュニケーション

2. スペースエスケープ

「クラスみんなで協力しないとクリアできない!」というミッションが、子どもたちの協調性や役割意識を自然に引き出すグループワークです。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成

ここまで読んでくださりありがとうございます!

📬 LINE登録限定|現在、自立活動の所見文例PDFを無料配信中!

「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。

登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。

PDFの受け取りは、たったの30秒!

以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。

所見の作成がぐっと楽になると思います。

▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼

3. アンガーマネジメント(怒りの温度計)

自分の「怒り」という感情のレベルを可視化し、客観的に捉える練習です。道徳の授業などでも活用できます。

【自立活動の区分】主に 2. 心理的な安定

すぐにできるSSTエクササイズ

ここからは、学級活動ですぐに使えるSSTゲームをご紹介します。

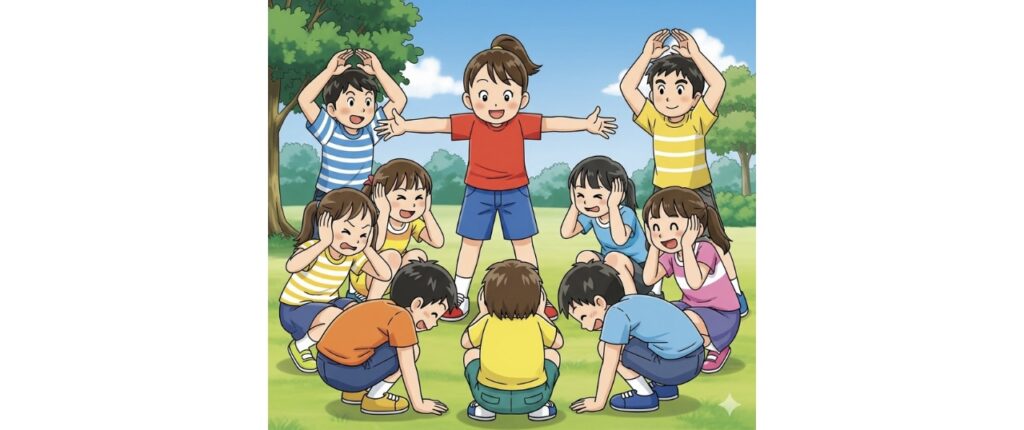

4. 落ちた落ちた

リーダーが「落ちた落ちた!」と言い、他の子が「何が落ちた?」と返します。リーダーが言うもの(例:りんご、かみなり)に合わせて、決まった動作をするゲームです。ウォーミングアップやクールダウンに最適です。

ゲームの流れ

・リーダーの選出

まず、リーダーを1人決めます。先生が務めてもいいですし、慣れてきたら子どもたちに交代でやってもらうのも良いでしょう。

・基本の掛け合い

リーダーが「落ちた、落ちた!」と元気よく言います。

参加者は全員で「何が落ちた?」と返します。

・リーダーの言葉と動作

リーダーが続けて、何かを指名します。この言葉に合わせて、参加者は素早く対応する動作をします。

「りんご!」

→ 両手を頭の上に丸くかたどって、両隣の子とくっつけます。

「かみなり!」

→ 両耳を手で覆い、しゃがみます。

「葉っぱ!」

→ 両手を広げ、ひらひらと揺らしながらしゃがみます。

「(自分の名前)!」

→ 何もせず、動かずに立ちます。

この「(自分の名前)」のルールがこのゲームのポイントです。他の指示には素早く反応するけれど、自分の名前が呼ばれたら動かない。このルールを守ることで、子どもの集中力や注意力が試されます。

自立活動での活用ポイント

このゲームは、単に体を動かすだけでなく、さまざまな力を養うことができます。

1.集中力・聴覚的注意の向上

「何が落ちた?」と聞いて、リーダーの言葉をしっかり聞く必要があります。「葉っぱ」と「かみなり」など、似た言葉に惑わされないように注意することで、聴覚的な集中力を高められます。

2.瞬発力・反射神経の養成

リーダーの指示に素早く反応して動くことで、反射神経を養います。

3.ルール理解と自己コントロール

「(自分の名前)」のときには動かないというルールを理解し、自分の行動をコントロールする練習になります。うっかり動いてしまった子も、「動かないんだよ」と優しく教え合うことで、社会性も育まれます。

応用アイデア

・オリジナルの動作を追加する

「〇〇が落ちた」の〇〇に、子どもたちが好きなものを考えてもらい、オリジナルの動作を追加するのも面白いです。たとえば、「バナナ!」と言ったら滑って転ぶ真似をしてみるなど、自由な発想で楽しめます。

・ゲームのスピードを変える

慣れてきたら、リーダーが指示を出すスピードを少しずつ速くしてみましょう。より集中力と瞬発力が求められる、レベルアップしたゲームになります。

このゲームを自立活動に取り入れることで、子どもたちが楽しみながら、遊び感覚で様々なスキルを身につけることができます。ぜひ、子どもたちの様子を見ながら、ルールを調整してみてくださいね。

【自立活動の区分】主に 6. コミュニケーション / 4. 環境の把握

5. 猛獣狩りに行こうよ

歌に合わせて教室を歩き回り、先生が言った動物の名前の文字数でグループを作るゲームです。(例:「ライオン」なら3人)自然にクラス内の交流が生まれます。

ゲームの進め方

歌を歌う

- 参加者全員で、下記の歌を歌いながら、教室の中を自由に歩き回ります。

- 歌は、リズムをゆっくりめに設定すると、低学年の子でも歩きやすく、ゲームに入りやすくなります。

♪猛獣狩りに行こうよ!

♪猛獣狩りに行こうよ!

♪槍(やり)だって持ってるもん!

♪鉄砲だって持ってるもん!

♪(おっと、こんなところに)○○○がいたぞ!

先生の指示

歌の最後の「○○○」の部分で、先生が動物の名前を言います。

例えば、「ライオン!」と言います。

グループ作り

参加者は、先生が言った動物の名前の文字数(音節数)でグループを作ります。

例:「ライオン」

→ 「ラ・イ・オ・ン」で 4文字 なので、4人組 を作ります。

例:「ゾウ」

→ 「ゾ・ウ」で 2文字 なので、2人組 を作ります。

例:「キリン」

→ 「キ・リ・ン」で 3文字 なので、3人組 を作ります。

余った人はどうする?

グループを作れなかった子(余ってしまった子)は、先生と一緒に次の歌を歌う側に回るなど、全員が楽しめるように工夫すると良いでしょう。

余ってしまった子がいる場合、「余った子も入れるよ」と先生が声をかけて、すでにできたグループに入れてあげるのも一つの方法です。

自立活動での活用ポイント

このゲームを自立活動として行うことには、いくつかの重要な目的があります。

コミュニケーション能力の向上

グループを作る過程で、「一緒に入っていい?」「何人?」など、自然と声をかけ合う機会が生まれます。

普段あまり話さない子同士が交流するきっかけになります。

状況判断力と協調性の養成

先生の言葉をしっかり聞いて、瞬時に文字数を判断する力が必要です。

同時に、周りの友達の動きを見て、素早くグループを見つけて参加する協調性が求められます。

活動への意欲付け

歌を歌いながら体を動かすので、座って行う活動よりも子どもたちの集中力を持続させやすいです。

ゲーム要素があるため、活動に意欲的に参加しやすくなります。

応用アイデア

難易度の調整

慣れてきたら、少し文字数の多い動物(例:「カメレオン」)を出してみたり、動物以外の名前(例:「いちご」)を使ったりして、難易度を上げてみましょう。

グループを作るときに、手をつなぐ、肩を組むなど、決まったポーズをすることで、より一体感が生まれます。

このゲームは、楽しく体を動かしながら、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を伸ばすのにとても効果的です。ぜひ、活動の目的に合わせてルールを調整してみてくださいね。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成 / 6. コミュニケーション / 5. 身体の動き

6. リモコンおにごっこ

ペアで「ロボット」役と「動かす人」役になり、「ロボット」は目隠しをして「動かす人」の言葉の指示だけで鬼ごっこをします。相手にどう伝えれば動いてくれるかを考える、高度なコミュニケーション活動です。

ゲームの進め方

ペアを作る

まず、2人1組のペアを作ります。

1人が「ロボット」役、もう1人が「リモコン(動かす人)」役になります。

スタートの準備

「ロボット」役の人は、目隠しをします。

「リモコン」役の人は、「ロボット」の少し後ろに立ち、手は触れずに言葉だけで指示を出します。

教室内の安全な場所に、簡単なスタートとゴール、そしてタッチする「鬼」の場所を設定します。

ゲームの開始

「リモコン」役の人が、「ロボット」役の人に「前へ進んで」「右に曲がって」「止まって」などの指示を出し、鬼ごっこを始めます。

「リモコン」役は、周囲の状況や鬼の位置を正確に把握し、危険がないように指示を出さなければなりません。

役割を交代する

一定の時間が経ったら、役割を交代します。

両方の立場を経験することで、相手の気持ちや状況をより深く理解することができます。

自立活動での活用ポイント

このゲームは、以下のような様々な力を養うことができます。

言語によるコミュニケーション能力の向上

伝える力: 「リモコン」役は、どうすれば相手が正確に動いてくれるか、分かりやすい言葉を選んで指示を出す練習になります。

聞く力: 「ロボット」役は、聞こえてくる言葉を注意深く聞き、その意味を理解して行動に移す練習になります。

信頼関係の構築

目隠しをしている「ロボット」役は、指示を出してくれる「リモコン」役を信じなければ動くことができません。この活動を通して、ペアの間に信頼関係が育まれます。

共感力・想像力の養成

「リモコン」役は、「ロボット」役が目隠しをしている状況を想像し、危険がないよう配慮する必要があります。

協調性・社会性の向上

2人で協力しなければゴールにたどり着くことができません。協力して一つの目標に向かうことで、協調性が養われます。

応用アイデア

障害物を置く: 安全な場所に椅子やマットなどを置いて、それを避けるように指示を出すことで、難易度を上げることができます。

指示を工夫する: 「前へ1歩」など、より具体的な指示を出す練習をしたり、逆に「もっとゆっくり」など抽象的な指示を出して、意図を汲み取る練習をすることもできます。

このゲームを自立活動に取り入れることで、子どもたちが楽しみながら、言葉の力や他者を思いやる気持ち、そして協力する心を育むことができます。ぜひ、子どもたちの様子に合わせて活動内容を調整してみてください。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成 / 6. コミュニケーション

7. 何でもバスケット

フルーツバスケットのアレンジ版。「めがねをかけている人」など、鬼の言うお題に当てはまる人が席を移動します。お互いのことを知るきっかけになります。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成 / 6. コミュニケーション

8. もしもBOX

「もしも100万円落ちていたら?」などのお題に対し、各自が考えを紙に書いてBOXへ。先生がそれを読み上げ、誰が書いたのかをみんなで当てる活動です。友達の意外な一面を知ることができます。

【自立活動の区分】主に 2. 心理的な安定 / 3. 人間関係の形成

9. 無人島SOS

「無人島に5つだけ物を持っていけるとしたら何を選ぶ?」という設定で、グループで話し合い、理由と共に発表します。自分の意見を主張し、他者の意見を聞いて合意形成をしていくプロセスを学べます。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成 / 6. コミュニケーション

SST 小学生向けプリント

ゲームだけでなく、個々のペースでじっくり取り組めるプリント教材もSSTには有効です。特に、ロールプレイングの導入として場面想定トレーニングは欠かせません。

10. こんなときどうする?(場面想定トレーニング)

「友達に悪口を言われた」「貸したものを返してくれない」など、学校生活で実際に起こりうる場面を提示し、自分ならどう考え、どう行動するかを考え、発表し合います。多様な考え方に触れる良い機会となります。

【自立活動の区分】主に 3. 人間関係の形成

SST 小学生向け 本

SSTに関する理論や、より多くの実践例を知りたい先生方のために、おすすめの書籍を1つご紹介します。

📖 『発達障害の子をサポートするソーシャルスキル・トレーニング』

具体的な場面ごとの対応策が分かりやすく解説されており、指導のヒントが満載です。

まとめ

今回は、小学校の学級で実践できるSSTのアイデアを10個ご紹介しました。

SSTは、特別な時間を設けて行うものだけではありません。朝の会や帰りの会、休み時間、授業中のグループワークなど、学校生活のあらゆる場面がSSTの実践の場となります。大切なのは、子どもたちが安心して失敗でき、互いに学び合える温かい学級の雰囲気づくりです。

この記事が、先生方の学級経営の一助となれば幸いです。ぜひ、クラスの子どもたちの実態に合わせてアレンジしながら、楽しく取り組んでみてください。

コメント