一見すると「遊び」のように見えるこの『こころカルタ』の活動。1年間の継続実践を通して、私はこの教材がもたらす大きな力を実感することになりました。この記事は、そのレポートになります

※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。

『こころカルタ』の遊び方についてはこちらにまとめてあります👇

「すきなのどっち」のカードゲームを取り入れるとより楽しめました👇

実践される場合はこちらの記事も参考ください👇

『こころカルタ』とは?

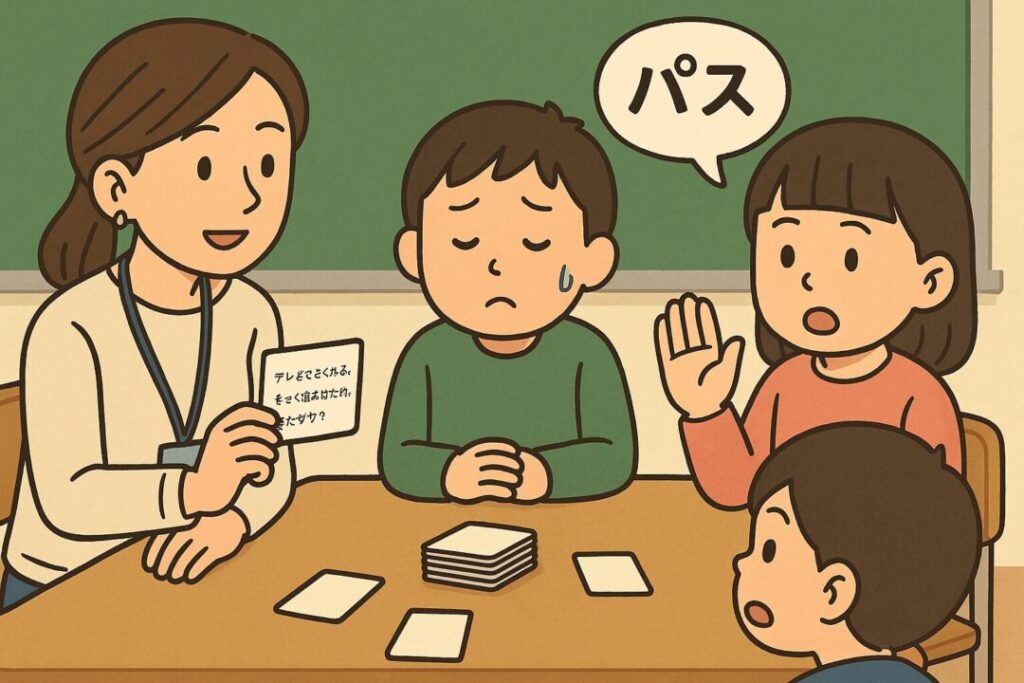

『こころカルタ』は、『今日、一番嬉しかったことは?』『もし魔法が使えたら何をしたい?』『最近イライラしたことはどんな時?』といった感情や出来事に関する「問い」や「気持ちの言葉」が書かれたカードを使って行うコミュニケーションゲームです。

活動の流れはシンプルです。

- 1人がカードを読み上げ、その問いに対して自分の経験や気持ちを話します。

- 他の子どもたちはその話を聞いて共感したり、自分の体験を語ったりします。

必要であれば「パス」してもOK。無理に話さなくてもいいというルールが、安心感を生み出します。

私の学級では、この活動を週1回、朝の時間や自立活動の時間に取り入れ、1年間継続して実施しました。

指導のねらいとSSTとの関連性

私は『こころカルタ』を自立活動に取り入れる際、以下の5つのねらいを設定しました。

- 感情を言語化する練習をする(自己の理解 → 自分の気持ちを客観的に見つめ、理解を深める)

- 話すことが苦手な子も、自分を表現できる経験を積む(自己の受容 → 「話しても大丈夫」という安心感と自己肯定感を育む)

- 他児の話を聞き、共感する力を育てる(対人関係の形成 → 多様な価値観を認め、友だちとの距離を縮める)

- 順番を守る、話を聞くなどのルールを身につける(集団への参加 → 社会性を育み、トラブルを未然に防ぐ)

- 楽しさの中で、情緒を安定させる(情緒の安定 → 心穏やかな時間を過ごし、心の状態を整える)

これらは、文部科学省が定める自立活動の6区分27項目のうち、「心身の調整」や「人間関係の形成」と深く関わっており、SST(ソーシャルスキルトレーニング)の実践とも重なります。

特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

【実践記録】1年間で実感した5つの効果

① 感情の言語化が進んだ

『こころカルタ』の問いは、「今日うれしかったことは?」「最近イライラしたことある?」といった感情に直結したものが多くあります。

はじめは「わかんない」と言っていた子も、活動を重ねるうちに、「ぼく、きのう公園でお兄ちゃんと遊んで楽しかった」と、自分の気持ちを自然と語れるようになっていきました。その姿を見たとき、私は「あ、この子は今、自分の心と向き合えているんだ」と、大きな喜びを感じました。

言葉にできるようになると、気持ちが整理され、他者との距離も縮まっていくことを実感しました。

② 話すのが苦手な子も「安心」して参加できた

特に印象的だったのは、話すのが苦手だったBくんの変化です。

活動初期は一言も発せず、視線も合いませんでした。しかし「パスOK」「無理に話さなくてもいい」というルールがあることで、場の空気が優しくなり、次第にBくんも自分から小さな声で「好きなキャラの話」をし始めました。この小さな一歩が、彼にとってどれほどの自信に繋がったかと思うと、胸が熱くなりました。

「話しても大丈夫なんだ」という自己受容が育ち、自信が芽生えていく様子を目の当たりにしました。

③ 共感の言葉が増えた

他の子が話す内容に、「それぼくも一緒!」「そうなんだ、楽しそう!」といった反応が自然と出てくるようになりました。

時には「そんなことで泣いちゃったの?」といった言葉が飛び出す場面もありましたが、教師として「いろんな感じ方があるよね」と声をかけることで、価値観の多様さを学ぶ機会にもつながりました。

④ 社会性や集団ルールが自然に身についた

順番を守る、話を最後まで聞く、人の話をさえぎらない――

これらの「社会的ルール」は教えようとしてもなかなか定着しませんが、『こころカルタ』の中では、ゲームのルールとして自然に浸透しました。

活動を通して、トラブルの予防にもつながったことは、学級経営上の大きな効果でした。

⑤ 情緒の安定につながる「ほっとする時間」に

活動中は、誰も競争せず、怒鳴り声も飛ばず、穏やかな雰囲気が流れます。

「みんなで一緒に、気持ちを分け合う」――そんな時間は、子どもたちにとっても、教師にとっても、1日の中の大切な“癒しの時間”となりました。

「今日はこころカルタあるの?」と子どもたちから聞かれる日も多くなり、朝の不安定な表情が和らいでいくのを感じることができました。

『めあて』と『振り返り』で成果アップ!その具体的な手法を解説しています👇

活動の中で見えてきた課題と今後の工夫

● 話す子と話さない子の差が出ることも

話すのが好きな子に偏りがちな場面もありました。その際は「次は話してない人から聞こうか」と声かけたり、教師がバランスを取るよう工夫が必要でした。

工夫の例

教師がバランスを取るよう工夫しました。例えば、「今日は〇〇くんが話してくれたから、次は△△くんの番かな?」と指名したり、あらかじめカードを配る際に配慮しました。また、ペアワークや少人数グループでの実施も試しました。

● 内容にマンネリが出てくる

同じカードを繰り返すうちに、子どもによっては飽きてしまう様子も。

工夫の例

季節に応じた問いを追加したり、教師がオリジナルの質問を作るなどして対応しました。具体的には、「夏休みの思い出で、一番楽しかったことは?」や「秋に挑戦してみたいことは?」といった質問を準備しました。また、子どもたち自身に「こんな質問してみたい!」とアイデアを出してもらう時間も作りました。

● 深刻な話が出たときの対応

「友だちにからかわれてつらかった」などの話が出る場面もあります。こうしたときは、その場で全体に解決を求めるのではなく、個別に丁寧なフォローを行うよう心がけました。

工夫の例

その場で全体に解決を求めるのではなく、個別に丁寧なフォローを行うよう心がけました。活動後、該当の児童に「さっき話してくれたこと、先生はとても心配になったよ。もしよかったら、もっと詳しく聞かせてもらえないかな?」と声をかけ、別室でじっくり話を聞く時間を設けました。必要であれば、保護者の方とも連携を取りました。

まとめ こころカルタは「心の教科書」になりうる

『こころカルタ』は、子どもたちにとって「気持ちを伝える力」「共感する力」「安心して過ごす経験」を育てるツールであり、私にとっても子どもたちの“こころ”と向き合う時間を提供してくれた教材です。👇

そしてなにより、競争や評価のない「ほのぼのとした心の時間」が、学級全体に安心感と安定感をもたらしてくれたと感じています。

自立活動は、子どもの未来を形作る時間です。もし、あなたが今、「どんな教材を使えば良いのだろう?」と悩んでいるなら、ぜひ一度『こころカルタ』を手に取ってみてください。きっと、子どもたちの、そしてあなたの学級が、穏やかで温かい空間へと変わっていくのを実感できるはずです。こころカルタのように、“遊び”の中に“学び”がある教材を、これからも大切にしていきたいと思います。

こころカルタの実践例についてはこちらから👇

朝の会を有効活用した継続的な取り組みのコツはこちら👇

コメント