特別支援学級には、一人ひとりの子どもたちが持つ多様な認知特性や発達のペースがあります。集団の中で一斉に同じペースで進むことが難しかったり、「今、何をすればいいの?」「次に何が始まるんだろう?」といった、先の見通しが立たないことからくる不安を抱えやすかったりする子どもたちも少なくありません。このような不安は、学びへの集中を妨げ、時に混乱や不適応行動につながることもあります。

こうした支援学級特有の状況の中で、子どもたちが「見通しをもって安心して取り組める」環境、授業づくりが大切です。

この記事では、

そのために実践している工夫の一つである、「今日の学習活動をシンプルに黒板に3つ程度リストアップして提示する」という方法を紹介します。

これは一見すると些細なことのように思えるかもしれません。しかし、この「見える化」された情報こそが、子どもたちが安心して学びを進めるための、いわば「学びの羅針盤」として機能するのです。

関連記事はこちら💁

授業は「個別の指導計画」からです。国語・算数の文例集はこちらです👇

一斉指示が「届きにくい」からこそ、丁寧な「見える支援」が必要

発達に偏りがある子どもたちの特性は様々です。聴覚情報よりも視覚情報の方が理解しやすい子、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手な子、注意の切り替えが難しい子など、そのニーズは多岐にわたります。そのため、教師が口頭で「今日はね、まず国語の漢字練習をやって、その次に音読をして、最後にプリントに取り組みますよ」と一斉に指示を出しても、クラス全員に内容が正確に「届く」とは限りません。聞き漏らしてしまったり、指示の途中で気が散ってしまったりすることも頻繁に起こります。

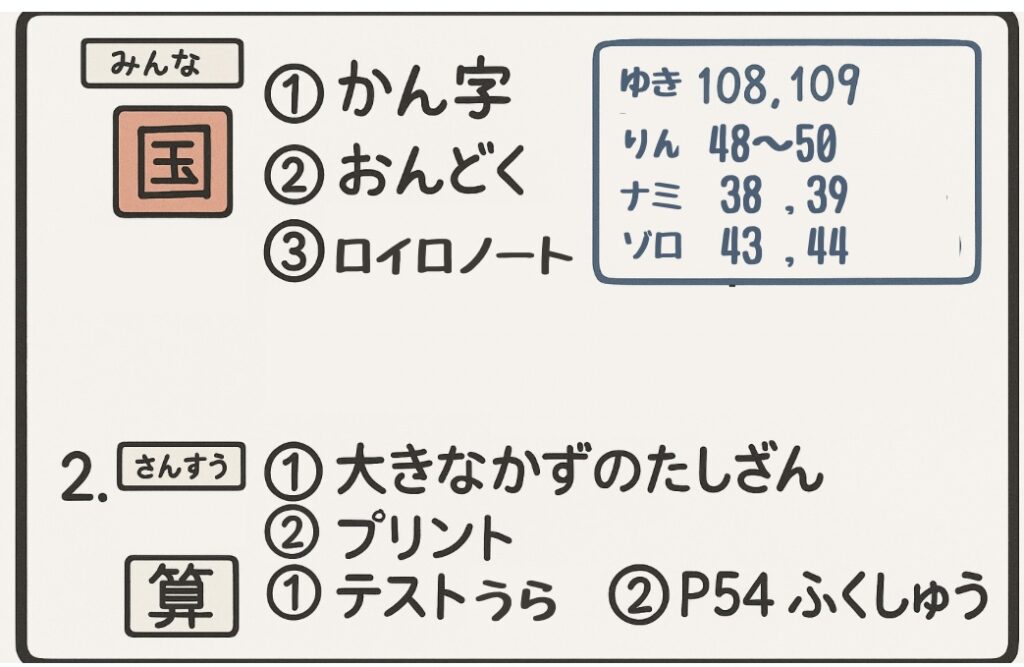

このような背景から、私は、子どもたちが理解しやすい簡単な言葉でリストアップすることを習慣にしています。例えば、国語では、

1.かんじ「赤」

2.おんどく 82,83ページ

3.プリントorロイロ

のように、教科名と具体的な活動内容を簡潔に示します。

ホワイトボードにはこのような感じです。

これにより、子どもたちは視覚的に今日の学習内容全体を把握できます。「今、自分が取り組んでいるのはこれだな」「あと、これをやったら今日の午前中の学習は終わりなんだな」ということが一目で分かり、次に何が来るのかという漠然とした不安が軽減されます。また、活動が終わるごとにリストにチェックを入れたり、消したりすることで、達成感を感じながら、「次にやること」を自分で確認する習慣も身についていきます。

この「見える支援」は、特定の情報処理スタイルを持つ子どもたちにとっては特に有効ですが、支援学級の子どもたち全員にとって、予期せぬ変化を減らし、心理的な安定をもたらす効果があります。毎日同じ場所に同じ形式で書かれていることで、子どもたちは「黒板を見れば今日のやることが分かる」という安心感を持ち、落ち着いて学習に取り組み始めることができるのです。

見通しが「心の安定」と「主体的な行動」につながる

この黒板へのリストアップを始めてから、子どもたちの様子に明らかな変化を感じるようになりました。以前は頻繁に聞かれた「次、何すればいいの?」という質問が目に見えて減りました。これは、子どもたちが自分で黒板を見て、次の活動を把握できるようになったためです。

また、活動の途中で席を離れてしまったり、関係ないものに気を取られてしまったりする離席や多動傾向も減少しました。「これを終わらせたら次は何をやる」という見通しがあることで、目の前の活動に集中しやすくなったのだと考えられます。ゴールが見えているマラソンの方が、どこまで走るか分からないマラソンよりも頑張れるのと同じです。

さらに喜ばしい変化は、自信を持って一人で課題に取り組める子が増えたことです。やることが明確で、その流れも事前に分かっているため、「分からない」「どうしよう」と立ち止まることが減り、「よし、次はこれをやろう」と自分で判断し、行動に移す力が育まれてきました。これは、支援学級の子どもたちにとって非常に大切な自己肯定感や効力感を高めることにもつながります。見通しを持つこと、そして自分で見通しを確認できることは、子どもたちの「心の安定」と「主体的な行動」の土台となるのです。

この工夫が、先生自身の「ゆとり」と「効率」にもつながる

この黒板を使った「見える支援」は、子どもたちの学びをサポートするだけでなく、実は私たち教師自身にとっても非常に大きなメリットをもたらしてくれています。

特別支援学級の授業は、一人ひとりの教育的ニーズに合わせて、教科や学習内容、進度、方法などが驚くほど多様です。同じ時間帯に、ある子は小学校1年生レベルの漢字練習、別の子は小学校3年生レベルの文章読解、さらに別の子は算数の繰り上がり計算…といったように、複数のかつ複雑な学習内容を同時並行で進めることが日常です。このような状況では、教師は常に「誰が今何をやっていて、次に何をやるべきか」を把握しておかなければならず、頭の中が混乱したり、指示漏れや準備不足が起こったりするリスクがつきまといます。

しかし、黒板に今日の主な活動をリストアップし、視覚化しておくことで、まず教師自身がその日の授業の流れや子どもたちの取り組み内容を整理することができます。前日または朝、黒板に書き出す行為そのものが、教師にとっての今日の「やることリスト」となり、頭の中をクリアにする効果があります。これにより、「あれ、この子は何をやる予定だったかな?」と授業中に迷うことが減り、教師自身の見通しが立ち、落ち着いて授業を進めることができるようになります。

さらに重要なのが、子どもたちが黒板のリストを見て自分で活動を進められるようになることで、教師が一人ひとりに丁寧に関わる時間を確保できるという点です。全ての活動で手厚い個別支援が必要な子どももいますが、黒板の指示や視覚スケジュールがあれば、ある程度自分で学習を進められる子もいます。そうした子どもたちが自律的に活動している間に、教師は、より集中的な個別指導や、特定の課題につまずいている子へのサポートに時間を割くことができるようになります。

子どもたちが自学習する時間を増やすことは、教師の負担を減らすだけでなく、支援が必要な子どもへの支援の質を高めることにつながります。結果として、クラス全体の学習効率が上がり、子どもたちも教師も、よりスムーズで、より実りある時間を過ごせるようになるのです。黒板に書くというシンプルな行為は、子どもだけでなく、教師の「安心」と「効率的な指導」を支える基盤とも言えるのです。

「自分で選ぶ」ことで学びへの主体性を育む工夫

ただ単に活動内容を提示するだけでなく、私はさらに子どもたちの主体性を引き出すための小さな工夫をいくつか取り入れています。

● 活動の順番は「自分で決める」

黒板に3つ程度の学習活動をリストアップしたら、基本的には子ども自身に「どれから取り組むか」を選ばせています。「今日は漢字から片付けたいな」「苦手な計算は元気なうちにやろうかな」「好きな音読を一番最後に取っておこう!」など、子どもたちはその日の気分や課題の難易度、自分の調子などを考慮して、自分で取り組む順番を決めます。

この「自分で決める」というプロセスが非常に重要です。教師に決められた順番通りに進めるのではなく、自分で考え、選択することで、学習に対する「やらされ感」が減り、「自分で進めている」という前向きな気持ちが生まれます。また、自分で順番を考える過程で、それぞれの課題の量や難易度、それにかかる時間などを漠然と見積もるようになり、これがメタ認知能力や計画性の基礎を培うことにもつながります。もちろん、すべての子がすぐに自分で決められるわけではありません。初めは「どれからやろうか?」と一緒に考えたり、「漢字からやってみるのはどう?」と提案したりしながら、徐々に自分で選択できる機会を増やしていくようにサポートしています。

● 視覚スケジュールやタイムタイマーとの「合わせ技」

黒板のリストは「何をやるか」の全体像を示すものですが、「いつまでにやるか」「どのくらいの時間やるか」といった時間の見通しも、支援学級の子どもたちにとっては理解が難しい側面です。「あとどれくらいで終わるの?」「これは何分やるの?」といった時間の感覚を掴むために、黒板の情報と合わせて個別の視覚スケジュールやタイムタイマーを併用しています。

視覚スケジュールでは、黒板のリストに対応するイラストや写真カードを、活動の順番に並べて提示します。子どもは自分のスケジュールボードを見て、「漢字のカードが終わったら、次は音読のカードだ」というように、より具体的なイメージを持って活動を進めることができます。また、タイムタイマーは、活動時間を視覚的に示すことで、「この赤い部分がなくなるまで頑張ろうね」というように、終わりの見通しを明確にします。これにより、時間内に集中して取り組む力や、時間の経過を意識する力を養うことができます。黒板で全体像を把握し、個別のスケジュールやタイマーで詳細なステップと時間を確認するという、多層的な「見える支援」を行うことで、子どもたちはより安心して、自分のペースで学習を進めることができるようになります。

このタイマーは、残り時間が色で視覚的に見えるので、「時間が減っていく」感覚が子どもにも直感的に伝わります。時間の見える化は、発達特性のあるお子さんだけでなく、すべての子どもにとって安心につながります。

● 「今日の頑張り」を家庭と「つなぐ」

学校での子どもたちの様子を家庭と共有することは、信頼関係を築き、一貫した支援を行う上で欠かせません。黒板に書かれた今日の学習活動を写真に撮り、連絡帳に添付したり、保護者の方にメールやオンラインツールで共有したりしています。

これにより、保護者の方はその日子どもが学校でどのような活動に取り組んだのかを具体的に知ることができます。「今日は漢字練習と音読とプリントをやったんだね!」「漢字、難しかった?」など、学校での活動を切り口にした肯定的な関わりが生まれやすくなります。子ども自身も、「今日学校でこれを頑張ったんだよ」と家庭で話題にすることで、達成感を感じたり、学校での自分の活動に安心感を持ったりすることにつながります。また、家庭で今日の学習内容について軽く振り返る時間を設けることで、学習内容の定着を促す効果も期待できます。学校と家庭が同じ情報を持つことで、子どもを取り巻く環境全体の安心感を高めることができるのです。

課題が早く終わっても「追加課題」は「出さない」という大切な約束

この授業づくりにおいて、私が強く意識し、子どもたちにも約束していることがあります。それは、「早く課題が終わったからといって、次の課題や難しい追加課題は出さない」ということです。

なぜこの約束が重要なのでしょうか。もし、早く終わるたびに「はい、じゃあ次はこれね」「これが終わったら、これもやっておこうか」と次々と課題が与えられたら、子どもたちはどう感じるでしょうか。おそらく、「早く終わると損をする」「ゆっくりやった方が楽だ」という考えにつながってしまうでしょう。そうなると、「早く終わらせたい!」という良い意味での意欲や集中力が失われてしまいかねません。

また、「早く終わること」自体が目的になってしまい、課題に丁寧に取り組む姿勢が失われる可能性もあります。字を雑に書いたり、計算を適当に済ませたりと、質より速さを優先するようになってしまうのは避けたい事態です。

そして何より、「終わりが見えない」状況は、子どもたちの意欲を根こそぎ奪ってしまいます。「せっかく早く終わったのに、また新しいやつをやらされるんだ…」と感じてしまうと、学習そのものに対する抵抗感や否定的な感情が生まれてしまいます。これは、学びを楽しむという支援学級で最も大切にしたい目標とは真逆の方向へ進んでしまいます。

だからこそ私は、黒板に書かれた課題を終えた子どもたちには、「終わったら楽しみな活動へ移れる」という明確で肯定的な着地点を用意することを大切にしています。早く終わることは「損」ではなく、次の楽しみな活動に早く移れるという「得」なことである、というポジティブな関連付けを強化したいのです。

「自分で選べる」からこそ生まれる学びの「満足感」

課題を早く丁寧に終えることができた子どもは、教師と事前に話し合って決めておいた「楽しみな活動」の中から、その日の自分の気持ちや興味に合わせて好きなものを選ぶことができます。

「楽しみな活動」として用意しているのは、学習とは直接関係のない、子どもたちがリラックスしたり、好きなことに没頭したりできるような活動です。例えば、

- 絵本や図鑑を読むコーナー

- 自由にお絵描きやおもしろい文字書きができるコーナー

- 集中して取り組めるブロックやパズル、知育玩具

- クッションなどでくつろげる静かに休憩するスペース

- 先生のお手伝い(希望する子のみ)

など、多すぎず少なすぎず、子どもたちが「これ、やりたい!」と思えるような選択肢を用意しています。

さらに、この「楽しみな活動」を選ぶ際には、それぞれの活動内容が書かれたプレートを用意し、それをホワイトボードの「終わった後の活動」というスペースに自分で選んで貼るという仕組みにしています。この「自分で選んで、物理的にプレートを貼る」という一連の動作が重要です。単に口頭で「〜していいよ」と言われるよりも、自分で主体的に選択し、その選択を形にするというプロセスを経ることで、「自分で学習を終え、自分で次の活動を選んだ」という自律的な感覚がより強く育まれます。

このシステムがあることで、子どもたちは黒板の課題に取り組む際に、「これを頑張って終わらせたら、次はこれができる!」という具体的な楽しみを見通せるようになります。それは、学習を終えることに対する肯定的な動機づけとなり、集中力や意欲の向上につながります。学びのプロセスだけでなく、学びの「終わり方」にも自分で関わることで、子どもたちはより大きな満足感や達成感を得ることができるのです。

「ちょうどよい支援」と「ちょうどよい自由」で、「自分のペースで、安心して学べる」授業づくりを目指して

今回ご紹介した黒板への「3つの課題」のリストアップを軸とした授業づくりは、特別支援学級の子どもたちが「自分のペースで、安心して学べる」環境を整えるための、現時点での私にとってのベストな形だと感じています。

この方法を実践することで、

- 黒板のリストで見通しがあるから、子どもは安心して学習を始められる。

- 活動の順番や終わった後の活動を自分で選べるから、子どもの主体性が育つ。

- 早く終わっても「損」をせず、楽しみな活動に安心してたどり着けるから、学習が苦痛にならない。

- そして、子どもたちが自律的に活動する時間が増えることで、教師はより丁寧な個別指導に時間を充てられるようになる。

これらの要素が組み合わさることで、子どもたちは「ここは自分が安心して学べる場所だ」「自分にもできることがある」と感じられるようになり、教師はより効率的に、子どもたちの真のニーズに応じた支援を提供できるようになります。

もちろん、子どもたちの特性やその日の体調、集団全体の状況は常に変化します。すべての子どもに同じ方法が有効なわけではありませんし、同じ子でも日によってニーズは変わります。だからこそ、この方法を基本としながらも、個別の支援ツール(イヤーマフ、衝立、個別指示など)と組み合わせたり、声かけの仕方や課題の量・質を調整したりと、一人ひとりの実態に寄り添うことが不可欠です。

大切なのは、子どもたちにとって何が「ちょうどよい支援」なのか、そして何が彼らの「自分でやってみたい」という気持ちを引き出す「ちょうどよい自由」なのかを、日々の実践の中で見極め、バランスを取り続けることです。これからも、子どもたちが教師に言われたからやるのではなく、「自分で進める」学びを通して、自己肯定感を高め、学ぶことの楽しさを感じられるような授業づくりを目指していきたいと思います。

この記事が、特別支援学級での授業づくりに試行錯誤されている先生方や、お子さんの学校での様子に関心をお持ちの保護者の方々にとって、少しでもヒントになれば大変うれしく思います。

記事の中で紹介したタイムタイマーです。

※アフィリエイト商品含みます。

コメント