新学期や夏休み明け、子どもたちの心には期待と同時に少しの不安も芽生えるものです。「どんな子がいるのかな?」「うまく話せるかな?」――そんな子どもたちの「はじめまして」の気持ちを温かくほぐし、誰もが安心して自分を表現できる場を作りたい。

今回は、

そんな願いを叶える、自立活動の時間にぴったりのコミュニケーションゲーム「わたしの○○ベスト3」ゲームをご紹介します。

この活動は、子どもたちが楽しみながら自己表現し、他者とのつながりを深めることを目的としています。夏の思い出や好きなこと、がんばりたいことなど、テーマは無限大。子ども一人ひとりの個性や内面が自然と表れることで、互いの理解を深め、より豊かな人間関係を築く第一歩となるでしょう。特別支援学級だけでなく、通常学級での学級開きやアイスブレイクにも最適です。

自立活動は個別の指導計画からです💁

新学期&長期休み明けにぴったりの遊びはこちらから👇

無料教材はこちらから💁

【ねらい】新学期&夏休み明けにおすすめ自立活動「わたしの○○ベスト3」ゲーム

「わたしの○○ベスト3」は、自立活動の指導目標において特に「心理面の自立」と「人間関係の形成」に大きく貢献します。この活動を通じて、子どもたちは目に見えない心の成長を遂げていきます。

- 自分のことを振り返って話す(心理面の自立。感情の認識と表現/自尊感情の形成)

- 他の人と違ってもOKという価値観を体験(人間関係の形成。集団への適応/コミュニケーションの基礎)

具体的に見ていきましょう。

「心理面の自立」感情の認識と表現、自尊感情の形成

子どもたちは「ベスト3」を考える過程で、「自分が何に喜び、何に興味を持つのか」といった内面と向き合います。

これは、自己理解を深める大切な一歩です。自分の好きなものや思い出を言葉にする練習は、感情や思考を言語化する能力を育みます。

特に、自分の気持ちを表現するのが苦手な子どもにとっては、型にはまった発表ではなく、自由なテーマで話すことで、「自分にはこんな好きなものがあるんだ」「これを話してもいいんだ」という成功体験を積み、自尊感情を高めることにつながります。

先生や友達に自分の話を聞いてもらい、受け止めてもらう経験は、「自分は大切な存在だ」という自己肯定感を育む上で不可欠です。

「人間関係の形成」集団への適応、コミュニケーションの基礎

この活動は、他者との円滑なコミュニケーションの基礎を築く上でも非常に有効です。

集団への適応 友達の「ベスト3」を聞くことで、自分とは異なる価値観や興味があることを知ります。そして、「自分と違うこと」を受け入れる柔軟な心を育みます。共通点を見つけて「おんなじだ!」と共感したり、知らなかったことに「それ知らない!教えて!」と興味を持ったりすることで、自然な形で集団への所属意識が芽生え、安心して参加できる環境が生まれます。

コミュニケーションの基礎 話すだけでなく、「聞く」力も養われます。相手の話に耳を傾け、適切なタイミングで相槌を打ったり、質問したりする練習になります。発表が苦手な子も、友達の話を聞くことで、「次は自分も話してみようかな」という意欲が湧いてくることがあります。また、言葉での表現が難しい子には、絵やジェスチャーを交えながら伝える練習の場にもなり、多様なコミュニケーション手段があることを学びます。

特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

| 自立活動の分類 | 該当する支援項目 | 「わたしの○○ベスト3」での効果 |

|---|---|---|

| 心理面の自立 | 感情の認識と表現/自尊感情の形成 | 自分の好き・嫌いを言葉で表現し、受け入れられる体験を通じて自己肯定感を育む。 |

| 人間関係の形成 | 集団への適応/コミュニケーションの基礎 | 友達との共通点や違いを発見し、安心して交流する中で、話す・聞く力を養う。 |

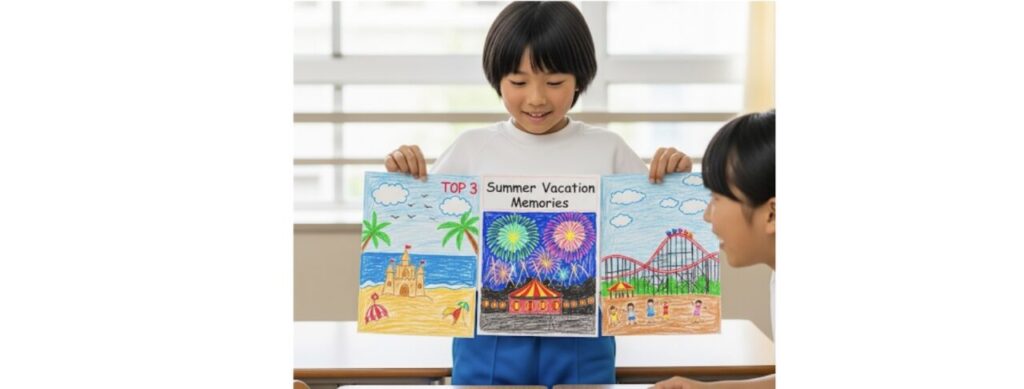

【活動例】夏休み明けにおすすめ自立「わたしの夏の思い出ベスト3」ゲーム

この活動は、自立活動の中でも「心理面の自立」「人間関係の形成」に関連する内容として位置付けられます。季節ごとのテーマを設定することで、より身近な話題で話が盛り上がりやすくなります。

やり方|かんたん3ステップで、楽しくスタート!

この活動は、準備も簡単で、短い時間からでも実践できます。

1.テーマを決める

活動の入り口となる大切なステップです。子どもたちの発達段階や興味、季節、学級の状況に応じて柔軟に設定しましょう。

身近なテーマ

- 「夏に食べたおいしいものベスト3」

- 「夏休みの楽しかったことベスト3」

- 「好きな給食ベスト3」

- 「好きなキャラクターベスト3」

未来への意欲

- 「新学期にがんばりたいことベスト3」

- 「行ってみたい場所ベスト3」

創造性を育むテーマ

- 「もし魔法が使えたらやりたいことベスト3」

- 「無人島に持っていくものベスト3」

テーマは一つに絞っても良いですし、いくつか候補を挙げて子どもたちに選ばせるのも良いでしょう。テーマが複数ある場合は、くじ引きなどで決めるのも盛り上がります。

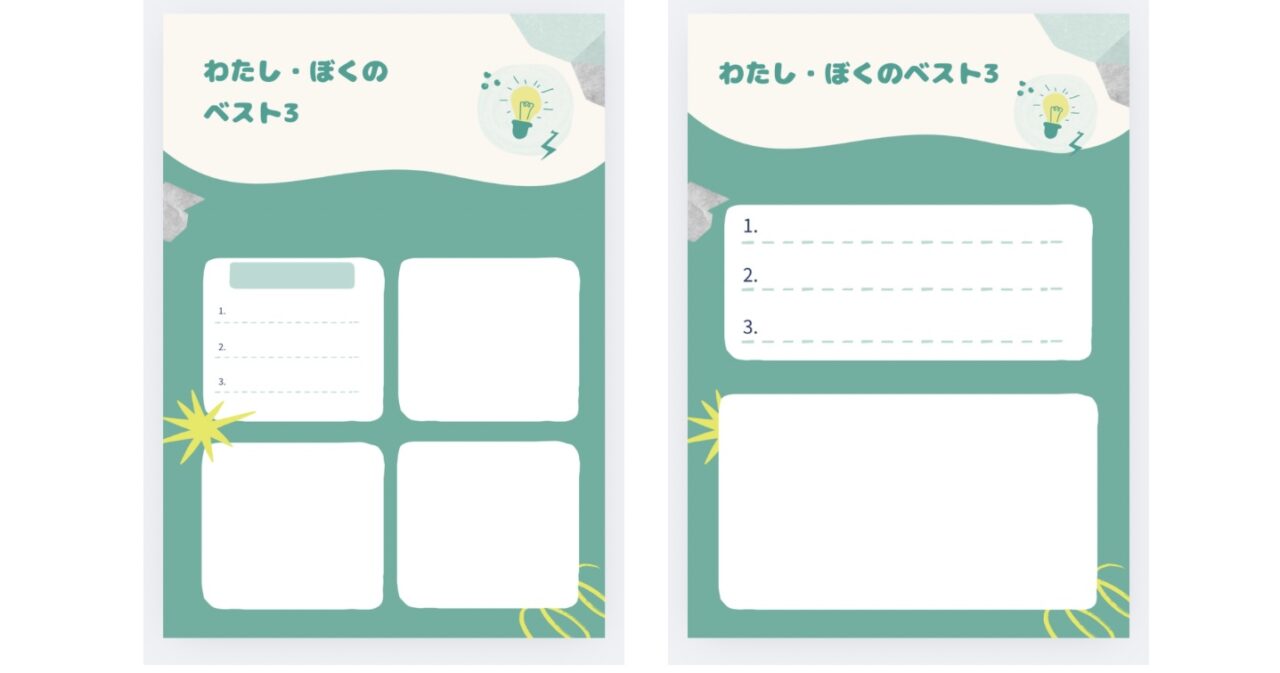

2. ワークシートに記入する

ベスト3を書き出すためのシンプルな枠のあるシートを使います。絵やイラストを自由に描けるスペースがあると、言葉での表現が苦手な子どもも安心して取り組めます。

導入の声かけ

「みんなの『○○ベスト3』を教えてほしいな!どんなことでも、みんなが『これが一番!』って思うことを自由に書いてみてね。」

個別支援

文字を書くのが苦手な子には、先生が聞き取りながら代筆したり、絵を描くことを促したりしましょう。絵や図で表現することも立派な自己表現です。

思考を促す

「なんでそれがベスト3に入ったの?」「どんなところが好きなの?」といった問いかけで、具体的に考えるきっかけを与えると、発表内容がより豊かになります。

3.発表する

作成したワークシートをもとに、自分のベスト3を発表します。

ペアや小グループでの共有

安心して話せる雰囲気を作りやすい最も基本的な形です。最初は先生も加わり、話し方のモデルを示すと良いでしょう。

全体での発表

学級全体で共有することで、より多くの友達の興味を知る機会になりますが、話すのが苦手な子にはハードルが高い場合もあります。

発表への配慮

話すのが苦手な子には、先生が代読したり、ワークシートを見せるだけでもOKとしたりするなど、無理強いしない配慮が重要です。友達が「これなあに?」と質問してくれるのを促すなど、自然な会話の流れを作る工夫も有効です。

教師の役割

子どもたちの発表を「なるほど!」「面白いね!」と肯定的に受け止め、共感を示すことで、安心感を醸成します。

「実践のポイント」安心と共感が生まれる場づくり

「わたしの○○ベスト3」をより実り多い活動にするために、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

「おんなじだ!」「それ知らない!」の連鎖を生む: 子どもたちは、自分と友達の共通点や違いを発見することで、自然と会話が広がります。「私もそれ好き!」「へー、それってどんなもの?」といった声が飛び交い、自然なコミュニケーションが生まれるでしょう。これは、人間関係構築における最も重要な要素の一つです。

安心して話せる雰囲気づくり

- 否定しない。どんな「ベスト3」であっても、子どもの考えを尊重し、否定的な言葉は使わないようにしましょう。「変わってるね」といった評価も避け、「面白いね」「初めて知ったよ」と興味を示す姿勢が大切です。

- 傾聴の姿勢。発表する子の方を向き、目を見て話を聞くことの重要性を子どもたちにも伝えましょう。先生自身がロールモデルとなることが大切です。

- プライバシーへの配慮。 無理に個人的な情報を引き出そうとせず、子どもが話したい範囲を尊重しましょう。

先生も積極的に参加する:

少人数のグループや学級での活動の場合、先生も自分の「ベスト3」を発表してみましょう。先生が自己開示することで、子どもたちは安心して自分も話していいのだと感じます。時には、子どもたちが先生の意外な一面を知り、親近感を抱くきっかけにもなります。

時間配分

ワークシート記入の時間と発表の時間を明確に区切り、子どもたちが集中して取り組めるようにしましょう。発表は短時間でも良いので、全員が発表する機会を設けることが大切です。

準備物: ワークシート、筆記用具、必要であれば色鉛筆やクレヨン。プロジェクターがあれば、テーマ例を提示するのに役立ちます。

対象年齢・発達段階に応じた調整

- 低学年: 絵を描くスペースを大きく取る、言葉はキーワードのみにするなど、視覚的な要素を多く取り入れる。発表も短く、ジェスチャーを交えるなど、言葉以外の表現を重視する。

- 高学年: 理由やエピソードを詳しく話せるように促す。友達からの質問タイムを設け、対話的なコミュニケーションを深める。

活動を通じた子どもの変容:心が開かれる瞬間

この「わたしの○○ベスト3」を実践した学級では、以下のような具体的な変化が見られることがあります。

これまであまり話さなかった子が、好きな食べ物の話では饒舌になった。

友達の意外な一面を知り、「〇〇くんって、ゲーム以外にもそんな好きなものがあったんだね!」と、関心を持つきっかけになった。

「おんなじだ!」と共感し合った子同士で、活動後にさらに話が弾んでいる姿が見られた。

発表が苦手だった子が、先生や友達の温かい励ましで、一言でも自分の好きなものを発表できた。

多様な価値観があることを肌で感じ、「みんな違ってみんないい」という学級の雰囲気が醸成された。

これらの小さな変化の積み重ねが、子どもたちの自己肯定感を高め、安心して過ごせる居場所を作る土台となります。

よくある質問(Q&A)

Q1: 話したがらない子にはどうしたらいいですか?

A1: 無理強いはせず、まずは「書く」ことに集中させましょう。絵を描くことを促したり、先生が「これ、先生も好きだよ!」などと共感を示したりするのも良いでしょう。発表は強制せず、ワークシートを見せるだけでも良い、先生が代わりに読んでも良い、という選択肢を用意します。慣れてきたら、親しい友達とのペア発表から始めるなど、スモールステップで進めてみてください。

Q2: 発表が長くなってしまう子、話がそれてしまう子にはどう対応しますか?

A2: 事前に「一人〇分くらいで発表しようね」と目安の時間を伝え、タイマーを使うのも有効です。話がそれてしまった場合は、「面白い話だね!また今度聞かせてくれる?今日は『ベスト3』について教えてくれるかな?」などと優しく促し、軌道修正を図りましょう。

Q3: グループ分けはどうすれば良いですか?

A3: 初めは、先生が特性や人間関係を考慮してグループを編成するのがおすすめです。特に、コミュニケーションに課題のある子がいる場合は、安心して話せる友達や、聞き上手な子と同じグループにするなどの配慮が有効です。活動に慣れてきたら、子どもたち自身でグループを組ませるのも良い経験になります。

Q4: 活動時間が限られている場合でもできますか?

A4: はい、可能です。ワークシートの記入は宿題にする、発表は各グループで代表者のみにする、ペアワークに限定するなど、時間を調整することができます。また、テーマを一つに絞る、ベスト1だけを発表するなど、内容を簡略化することもできます。

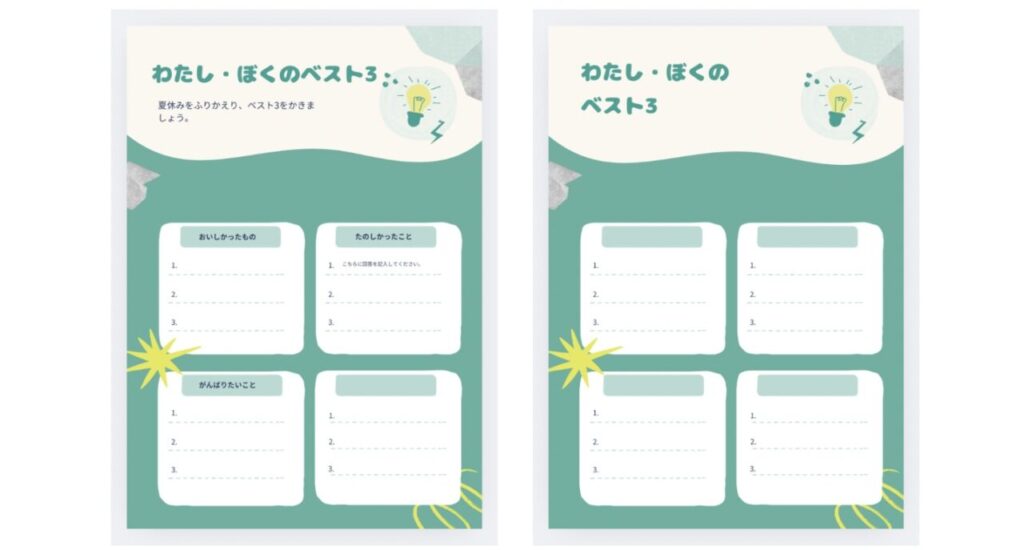

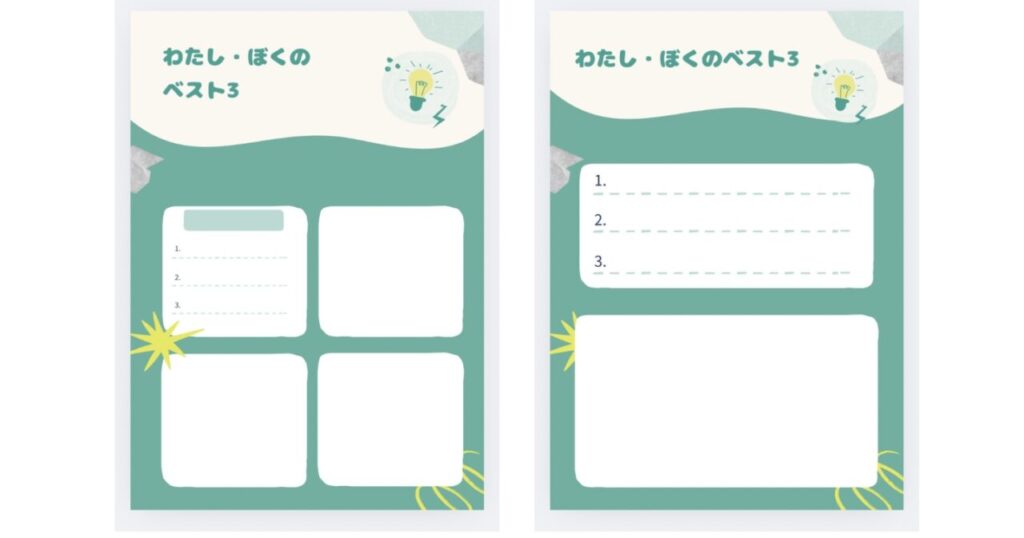

【ワークシート無料ダウンロード】新学期&夏休み明けにおすすめ自立活動「わたしの○○ベスト3」ゲーム

この活動で使える「ベスト3ワークシート(PDF)」を無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください!

シンプル版とイラスト入り版の2種類をご用意していますので、お子さんの発達段階や好みに合わせてお選びいただけます。ダウンロードしてすぐに印刷できるので、新学期準備や急なアイスブレイクにも便利です。

まとめ|遊びながら心をつなげる「自立活動」の力

「わたしの○○ベスト3」は、子どもたちが自分の気持ちや考えを言葉や絵で表現し、他者と楽しく関わることができる“遊びと学びが両立”した自立活動です。このシンプルな活動の中には、自己理解、他者理解、コミュニケーション能力の向上、そして何よりも「安心できる居場所」の形成という、子どもたちの成長にとって欠かせない要素がぎゅっと詰まっています。

発達段階や特性に応じてアレンジもしやすく、特別支援学級・通常学級のどちらでも活用できます。学級づくりの最初の一歩として、また年間を通して子どもたちのコミュニケーションを活性化させるツールとして、ぜひ「わたしの○○ベスト3」を取り入れてみてください。子どもたちの笑顔と活発な交流が、きっとあなたのクラスに温かい風を吹き込んでくれるはずです。

コメント