小学生向けのSST(ソーシャルスキルトレーニング)は、子どもたちが自分の気持ちや行動を理解し、他者とより良く関わる力を育むための大切な活動です。日々の指導の中で、「子どもたちの気持ちや行動の整理をどう促したらいいだろう?」 と悩むことはありませんか?

その中でも、「プリント教材」 は、

- 思考を整理する

- 言語化の補助

- 振り返りのきっかけ

として、日々の自立活動や朝の会、特別活動でも活躍してくれる強力なツールです。

今回は、

私が実際に支援学級で使用し、子どもたちの「気づき」を引き出すのに効果を感じたSSTプリント教材を10選 紹介します。

すべて無料でダウンロードできますので、授業や個別指導でぜひご活用ください。

SSTプリントを選ぶときの3つの視点

SSTプリントは、ただ使えば良いというものではありません。お子さんやクラスの現状、そして「何のために使うのか」という目的に合わせて選ぶことで、その効果は格段に上がります。以下の3つの視点を参考に、最適なプリントを見つけてみてください。

1. 「感情の理解」を促す視点

自分の気持ちに気づき、言葉で表現する練習は、SSTの第一歩です。「今、どんな気持ち?」「嬉しいときはどんな顔?」など、内面を掘り下げる活動に活用しましょう。

| 活動例 | 使用プリント名(後述) |

|---|---|

| 気持ちメーター、気持ちしりとり | 感情ことばカード、こころの天気表 |

2. 「衝動のコントロール」を助ける視点

カッとなったり、どうしていいか分からなくなったりした時に、適切な行動を選ぶ力を育みます。トラブルの振り返りや、事前に対応を考える練習に役立ちます。

| 活動例 | 使用プリント名(後述) |

|---|---|

| その場面でどうする?行動選択 | こんなときどうする?ワークシート、衝動と行動の整理シート |

3. 「対人スキル・集団行動」を学ぶ視点

友達との関わり方や、ルールを守って集団で過ごすスキルは、社会性を育む上で不可欠です。具体的な場面を想定したロールプレイングや、振り返りを通して定着を促しましょう。

| 活動例 | 使用プリント名(後述) |

|---|---|

| 自己紹介、ルール確認 | 自己紹介ビンゴ、友達のいいところ探しシート、行動のふりかえりワーク、ルール確認シート |

【無料DL】効果のあったSSTプリント10選(PDFリンクあり)

ここからは実際に使用して効果があったプリント10種類を紹介します。それぞれの活動目的や、このプリントを使うことで子どもにどのような変化が期待できるのかを併せて解説しています。

① 感情ことばカード(低〜中学年向け)

ねらい

自分の気持ちに名前をつけ、感情を言語化する力を育みます。

表情イラストと「うれしい・かなしい・くやしい」などの基本的な感情語をマッチングすることで、子どもたちは自分の感情に気づき、表現する練習ができます。朝の会で「今日の気持ち」を選ぶ活動に活用すれば、日々の感情の共有を通して、自己理解を深めるきっかけになります。

🔽 PDFダウンロードはこちら

実践例はこちらから👇

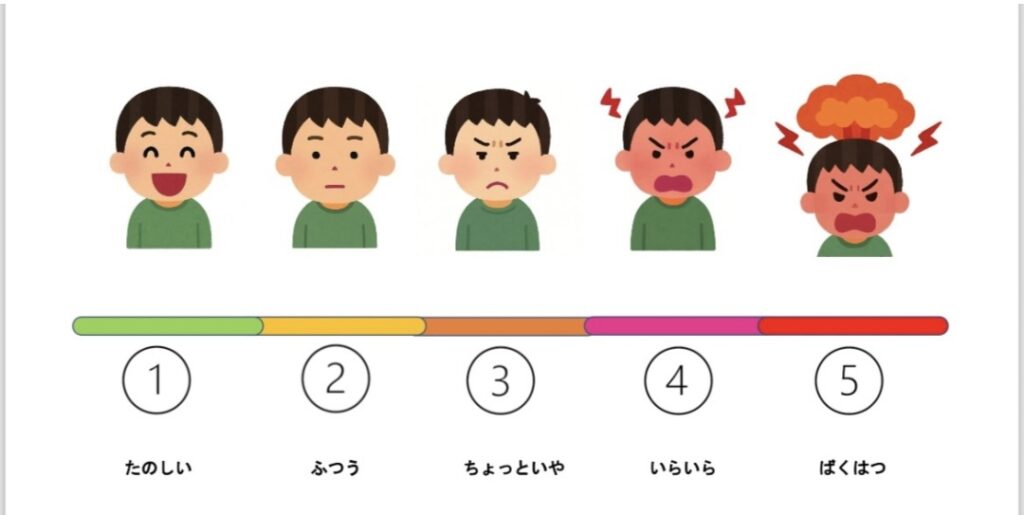

② 気持ちメーターシート

ねらい

気持ちの強さや変化を可視化する力を育てます。

「イライラ5→2になった」など、自分の気持ちを段階的に見える化することで、感情の揺れ動きを客観的に捉える練習になります。衝動的な行動の振り返りにも有効で、自分をコントロールする第一歩となります。

🔽 PDFダウンロードはこちら

実践例はこちら👇

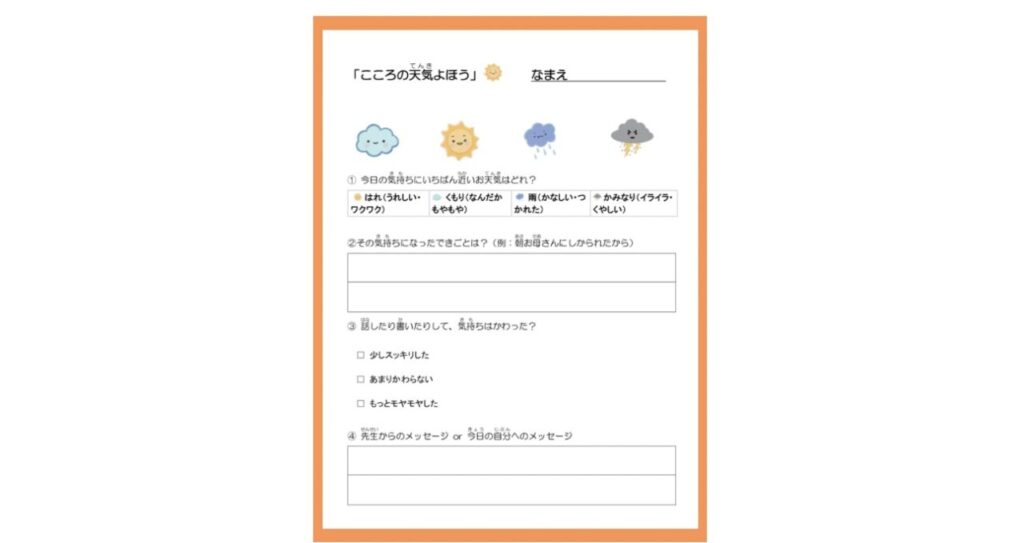

③ こころの天気予報表

ねらい

感情の変化を予測・整理する力を育みます。

曇り→雨→雷など、気持ちの変化を天気で表現することで、感情の移り変わりを理解しやすくなります。日記的に1日を振り返る活動にもおすすめで、自己認識を深めるのに役立ちます。

🔽 PDFダウンロードはこちら

実践例はこちらから👇

④ 「こんなときどうする?」カードワーク(選択式)

ねらい

場面ごとの適切な対応を選択肢から考える練習をします。

「大きな音がしてびっくりしたとき、どうする?」など、子どもたちが日常生活でよく出会う場面を提示。選択肢から考え、自分の対応を選ぶことで、とっさの判断力や問題解決能力を養います。

🔽 PDFダウンロードはこちら

実践例はこちらから👇

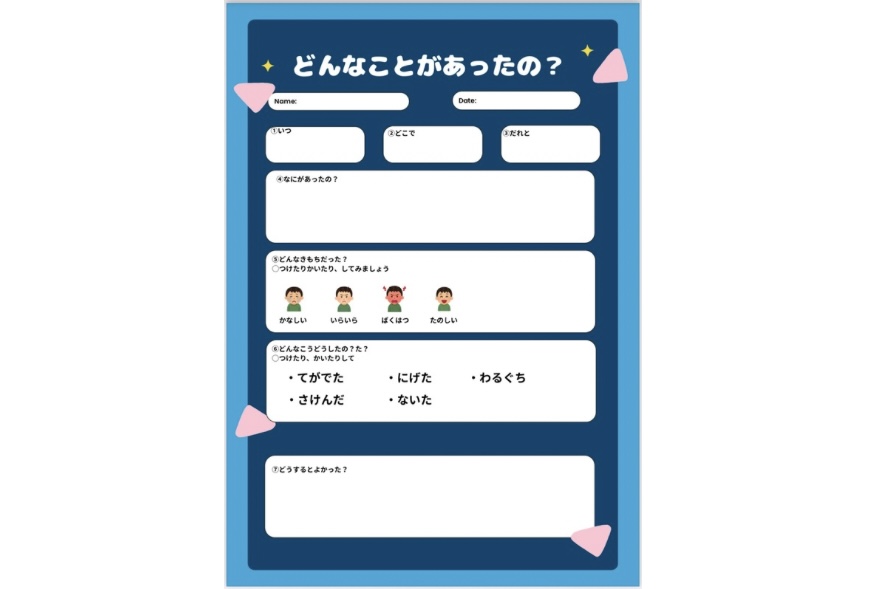

⑤ 衝動と行動の整理シート

ねらい

衝動とその後の行動を言語化し、客観的に捉える力を養います。

「どんな気持ちがあって、どんな行動をしたのか」を振り返り記録することで、感情と行動の因果関係を理解できます。トラブル後の個別指導で使用すると、自己を見つめ直し、次の行動へとつなげるのに便利です。

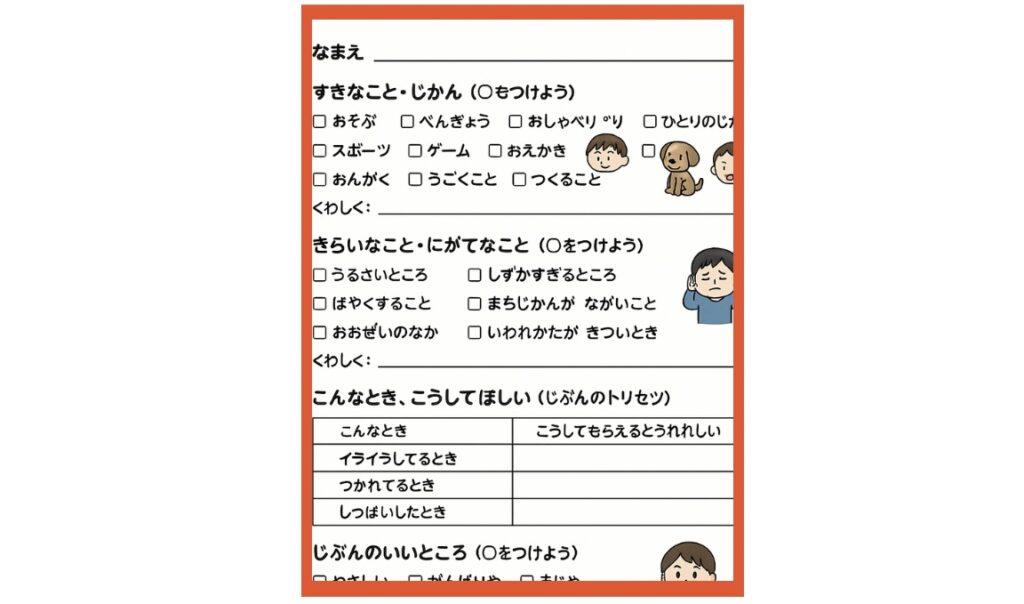

⑥ わたしのトリセツ|自分を知って伝える力を育てるプリント

ねらい

自分のことを客観的に見つめ、相手に伝える力を育てます。「好きなこと」「苦手なこと」「してほしいこと」などを整理して書くことで、自己理解と自己表現の土台をつくります。

「〇〇が好き」「〇〇は苦手」「こんなふうに接してほしい」といった項目に沿って、自分の特徴や思いを“トリセツ”形式で書き出すプリントです。最初は教師と一緒に対話しながら記入したり、選択肢から選んで記入したりするとスムーズです。完成したら、担任や支援員、クラスメイトに紹介する機会を設けることで、理解される安心感にもつながります。

⑦ 友達のいいところ探しシート

ねらい

他者の良い点に気づき、共感性や感謝の気持ちを育むことで、良好な人間関係を築く基礎を養います。

「〇〇さんのステキなところ」「ありがとうと思ったこと」などを記入することで、子どもたちは他者の肯定的な側面に目を向ける習慣が身につきます。これにより、共感・賞賛の感覚が育まれ、クラス内の温かい雰囲気作りにも貢献します。

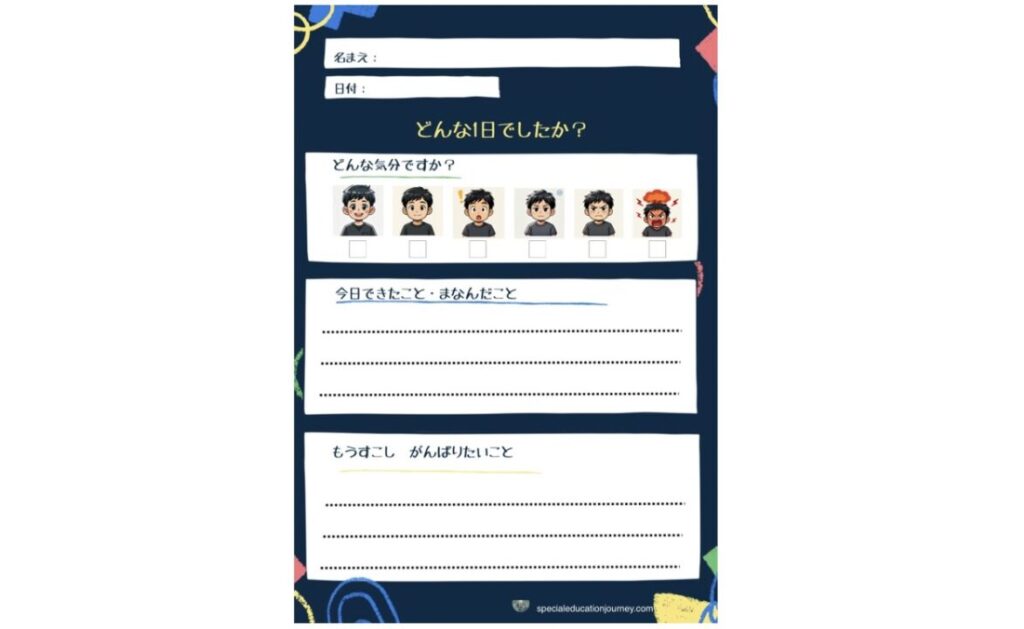

⑧ 行動のふりかえりワーク

ねらい

成功体験や課題を言葉にし、次へとつなげる力を育みます。

「今日できたこと」「もう少し頑張りたいこと」など日常に取り入れやすい構成で、子どもたちが自身の行動を客観的に振り返ります。一人ひとりの記録に残しやすく、自己肯定感を高め、具体的な目標設定に役立ちます。

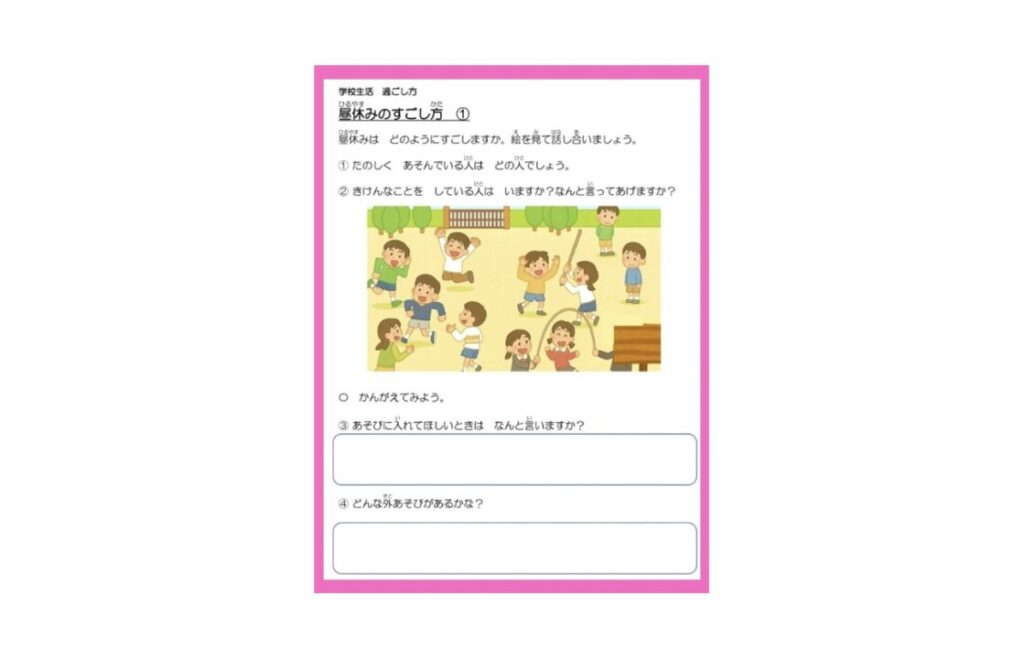

⑨ ルール確認シート

ねらい

集団生活の見通しを立て、ルールを意識する力を育みます。

「学校で大切にしていること」や「教室の約束」をイラストと一緒に確認することで、視覚的にルールを理解しやすくします。新年度や転入時にも活躍し、スムーズな集団への適応を促します。

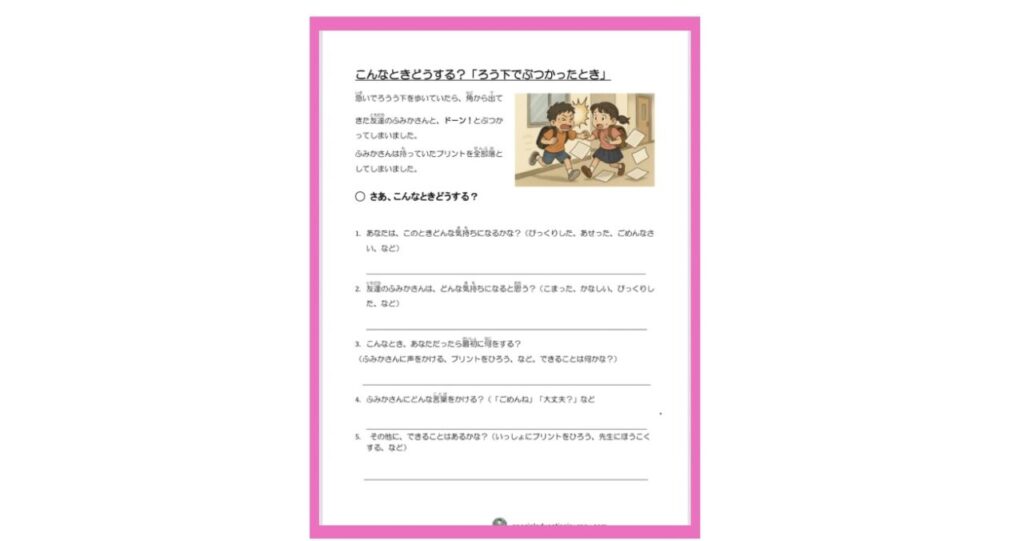

⑩ こんなときどうする?自由記述ワーク

ねらい

自分の行動の理由を深く考え、表現する力を育てます。

選択肢ではなく、子ども自身が「自分ならこうする」と自由に記述することで、より主体的な思考を促します。高学年や個別の支援におすすめで、論理的思考力や問題解決能力を育むのに適しています。

SSTプリントを効果的に活用するためのコツ3選

SSTプリントの効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントがあります。ぜひ以下の3つのコツを意識して活用してみてください。

1. 使う目的を明確にしてから渡す

子どもは「なぜこれをするのか?」が分からないと、活動への意欲が低下しがちです。プリントを渡す前に、「〇〇君が気持ちを言葉にする練習をしたいから、このカードを使ってみようね」「みんなで仲良く活動するために、このルールを確認するよ」など、具体的な目的を伝えてあげましょう。目的が伝わることで、子どもたちは主体的に活動に取り組めるようになります。

2. ふりかえりの時間をとる

プリントを使った活動は、その後の「話す時間」が最も重要です。ただ書いて終わりにするのではなく、「この時どう思った?」「次からはどうしてみる?」と問いかけ、子ども自身の言葉で振り返る機会を設けましょう。振り返りを通して、子どもたちは活動から得た学びを自分のものにし、気づきを深めていきます。

3. 生活とつなげる声かけをする

SSTで学んだことを実生活に活かすことが、スキルの定着には不可欠です。「この前と同じ気持ちかな?」「こういう時、前はどうしたっけ?」など、日常の具体的な場面で、プリントの活動内容を思い出させる声かけを意識しましょう。これにより、学びが単発で終わらず、実際の行動変容へとつながっていきます。

まとめ|まずは1つから使ってみてください

子どもたちにとって、自分の気持ちや行動を言葉にすることは簡単なことではありません。だからこそ、視覚的にわかりやすいプリント教材が、支援の入口としてとても効果的です。

ぜひ、今日紹介した10種類の中から、お子さんの状態や学年にあったプリントをまずは1つ、気軽にダウンロードして使ってみてください。きっと、子どもたちの小さな成長の芽を見つけることができるはずです。

SSTプリントを活用して、子どもたちの社会性の育ちを応援していきましょう!

コメント