「夏休み=先生も休みでのんびり」と思われがちですが、実際はそうではありませんよね。特に支援学級の担任の先生方は、個別の指導計画の見直しや後期に向けた学習準備など、やることが山積みに感じるのではないでしょうか?

私も毎年、夏休みに入る前から「時間がない…」「ちゃんと準備できるかな…」と不安になる一人です。日々の業務に追われる学期中にはなかなかできない、じっくりと子どもたちと向き合う準備の時間。でも、同時に自分のリフレッシュもしたい!

この記事では、

支援学級担任の私が実際に行っている「夏休みの仕事」をやることリストとして具体的に紹介します。それぞれのねらいや、自分の時間もしっかり確保しながら効率的に進めるコツも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 個別の指導計画の評価と後期の目標・支援作り

個別の指導計画は、子どもたち一人ひとりの成長を支える羅針盤。前期の振り返りを丁寧に行い、後期に向けてより効果的な支援を計画しましょう。

【やること】

- 前期の個別の指導計画の「評価欄」を記入する

- 後期(2学期)の目標と支援の方針を見直す

- 必要に応じて面談や保護者との共有準備(共有資料の作成、話す内容の整理など)

【ポイント】

- 日々の記録や観察メモ、アセスメントの結果をもとに振り返るとスムーズです。子どもたちの「困り感」から逆算して目標を立て直すと、より実態に即した計画になります。

- 他の教職員や支援員、関係機関との連携を意識し、共通理解を図っておくと、新学期からの支援がスムーズに進みます。

こちらの記事に個別の指導計画の例文をまとめています👇

長期休み明けにぴったりな自立活動はこちらから👇

2. 後期に教える教科の指導案・教材準備

後期に向けて、子どもたちが「わかる」「できる」を実感できるような教材を準備する大切な期間です。

【やること】

- 指導要領や教科書に沿って後期の単元計画を作成する

- 教材のアレンジ(視覚支援、操作支援、感覚支援など、個別ニーズに合わせた工夫)

- 授業の「はじめ」「終わり」など、学習の流れを具体的に確認する

【支援学級ならではの工夫】

- スモールステップでの単元構成を心がけましょう。小さな達成感を積み重ねることが、子どもたちの自信につながります。

- 活動や言葉のイメージがつきやすいよう、イラストや写真を多用した教材を準備しましょう。例えば、漢字の筆順をイラストで示す、実験の手順を写真で一覧にするなど。

- 曜日や時間ごとのスケジュール支援(時間割ボードなど)も同時に計画し、子どもたちが見通しを持って学習に取り組めるようにしましょう。

授業準備の参考記事はこちら💁

3. タブレット学習(ロイロノートなど)の支援準備

ICTは、子どもたちの可能性を広げる強力なツールです。夏休み中にしっかりと準備を進めておきましょう。

【やること】

- 後期に使うロイロノート・デジタル教材の準備

- 個別に応じたテンプレートの作成(例:文字入力が苦手な子向けの音声入力テンプレート、写真選択形式の課題テンプレートなど)

- 児童が自分で選べる活動形式の設計

【工夫のヒント】

- 写真・音声・動画を多用し、子どもたちが「わかりやすい」と感じ、「楽しい」と思える教材を意識しましょう。

- 事前にICT支援員に相談し、活用方法やトラブルシューティングについて確認しておくことも効果的です。

- 学年や特性に応じた使い方の説明資料(操作マニュアルなど)を用意しておくと、新学期がスムーズです。

4. 拡大ノートや拡大教材の作成

視覚的な情報処理に困難がある子どもたちにとって、教材の工夫は学習の質を大きく左右します。

【やること】

- プリントや教科書の文字を拡大する

- 問題の構成を変更して「見やすく・解きやすく」する

- 色分けや強調表示で視覚的な整理を行う

【実践例】

- 行間を広げた計算プリントや、マス目を大きくしたノート。

- 長文を意味のまとまりで段落ごとに分け、下に選択肢を置く形式の読解プリント。

- 紙媒体だけでなく、iPadなどのタブレット上でも操作しやすい構成にする(ピンチアウト不要、選択肢が大きいなど)。

DLできるSST教材。長期休みにぴったりの教材もありますのでご活用ください👇

5. 会計作業や事務処理

事務作業は地味ですが、滞りなく進めることで学期中の業務が円滑になります。早めに対応して心にゆとりを持ちましょう。

【やること】

- 教室会計の収支報告

- 使用物品の精算・購入依頼

- 学期末・学期始めの帳票整理(各種申請書、連絡網など)

【注意点】

- 夏休み明けは締め切りが早い場合が多いので、前倒しで対応しましょう。例えば、7月中に精算を済ませてしまうなど。

- 領収書や報告様式を日頃から整理するルーティンを作っておくと、夏休みの負担が軽減されます。

6. 研修への参加・記録の作成

自身の専門性を高めることは、子どもたちへのより良い支援につながります。夏休みは、学びを深める絶好の機会です。

【やること】

- 特別支援教育や発達障害に関する研修の受講(オンライン研修も活用!)

- 指導法・支援法の最新情報をキャッチアップする

- 所内研修や校内研修の報告資料作成

【おすすめのテーマ】

- 感覚過敏とその支援方法

- アセスメントからつなぐ個別支援計画の具体例

- 支援機器(AAC、視線入力など)の活用例や最新情報

7. 児童への見通し支援の準備

長期休業明けは、環境の変化に不安を感じやすい子どももいます。新学期へのスムーズな移行をサポートしましょう。

【やること】

- 後期のスケジュールを「見える化」する(年間行事予定、月ごとの活動など)

- 休み明けの教室の様子や変更点(席替え、新しい掲示物など)を写真で案内する

- 不安が強い児童には、手紙や家庭との連絡帳でのやり取りで安心感を与える

【支援アイデア】

- 「夏休み明けの一日」スライド:登校から下校までの流れを写真と文字で説明。

- 「2学期にやること」シール帳:後期に学ぶ内容や行事をシールを貼って確認する。

- 家庭での過ごし方や生活リズムの確認リスト:夏休み中に崩れがちな生活リズムを整える手助けに。

8. 環境整備と物品準備

子どもたちが安心して学べる環境を整えることは、学習意欲の向上にもつながります。

【やること】

- 教室の掃除・配置変更(個別スペースの見直しなど)

- 新たに必要な物品のチェック・購入(消耗品、教材、文具など)

- 掲示物や視覚支援ツールの更新・作成

【おすすめ備品】

- 新しい感情カードや視覚支援マグネット

- イヤーマフ・ひざ掛けなど感覚調整グッズ

- タイマーやタブレットスタンドなど、学習を補助するツール

9. 家庭への連絡や支援体制の見直し

学校と家庭、そして関係機関との連携は、子どもたちの成長に不可欠です。夏休み中にしっかりと体制を確認しましょう。

【やること】

- 面談・電話・連絡帳による情報共有(夏休みの様子把握、後期への不安解消など)

- 支援員や関係機関(医療機関、療育機関など)との連携確認

- 二学期からの支援体制(通級指導、加配教員の役割分担、巡回相談の調整など)の調整

10. 自分のリフレッシュと研鑽も大切に

最も大切なことかもしれません。心身ともに健康でいることが、子どもたちへの質の高い支援につながります。

【やること】

- 気になる本を読む、専門誌に目を通す

- ブログやSNSで情報を発信・共有し、他の先生方とつながる

- 趣味や家族との時間で心のリセットを。意識的に「仕事から離れる時間」を作りましょう。

【両立のコツ】

夏休みだからこそ、事前に「やるべきこと」と「やりたいこと」のリストを作り、大まかなスケジュールを立てておくのがおすすめです。例えば、午前中は仕事、午後は自分の時間と区切る、または週に〇日は完全にオフにする、など。完璧を目指さず、「これだけはやる!」という優先順位を決めて取り組むことで、心にゆとりが生まれます。

まとめ|支援学級担任の夏休みは「整える時間」

支援学級の担任にとって、夏休みは単なる「休み」ではなく、子どもたち一人ひとりのために「整える時間」。学期中は日々の対応に追われがちですが、この時期こそ落ち着いて子どもたちにじっくり向き合い、より良い支援を計画するチャンスです。

忙しい中でも、「どんなふうに後期を迎えたいか」というビジョンをもって準備を進めることで、きっと前向きで充実した新学期がスタートできるはずです。このリストを参考に、あなたらしい充実した夏休みを過ごし、2学期を最高の形で迎えましょう!

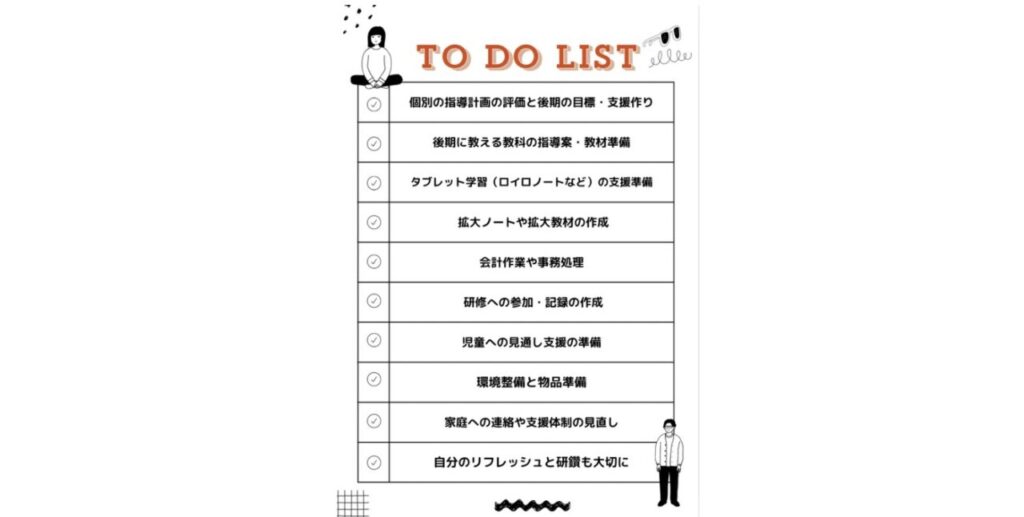

「To do リスト」ダウンロード

この記事で紹介した支援学級担任の「夏休みやることリスト」をPDFでまとめました。印刷してチェックリストとして使えます。

コメント