この記事で分かること

- スペースエスケープの魅力

- 具体的な授業展開や指導支援の工夫

- 自立活動の進め方

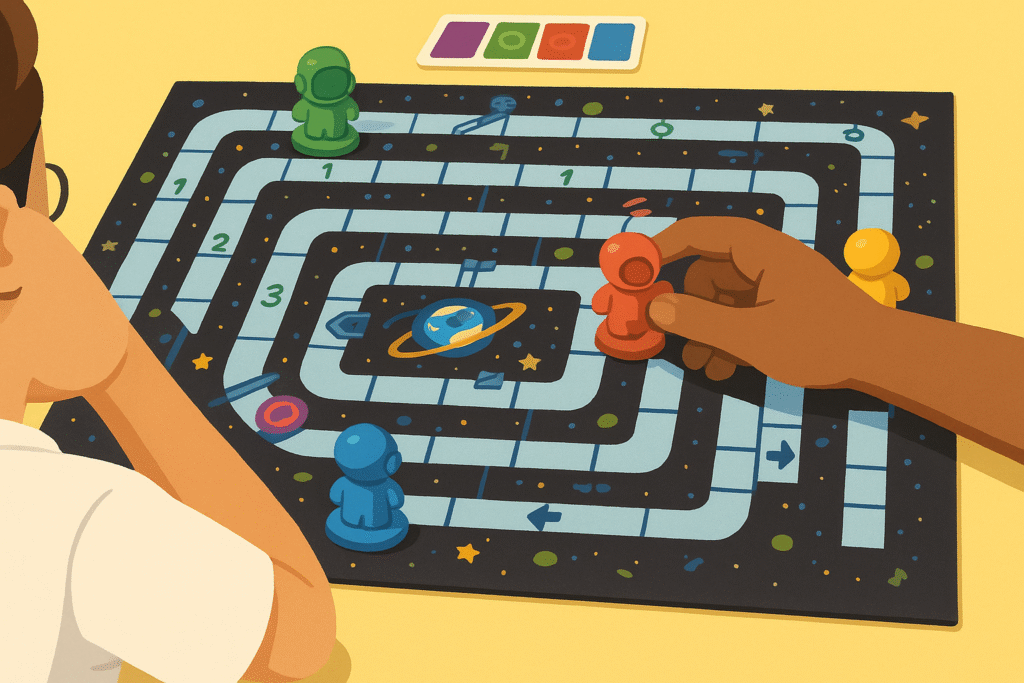

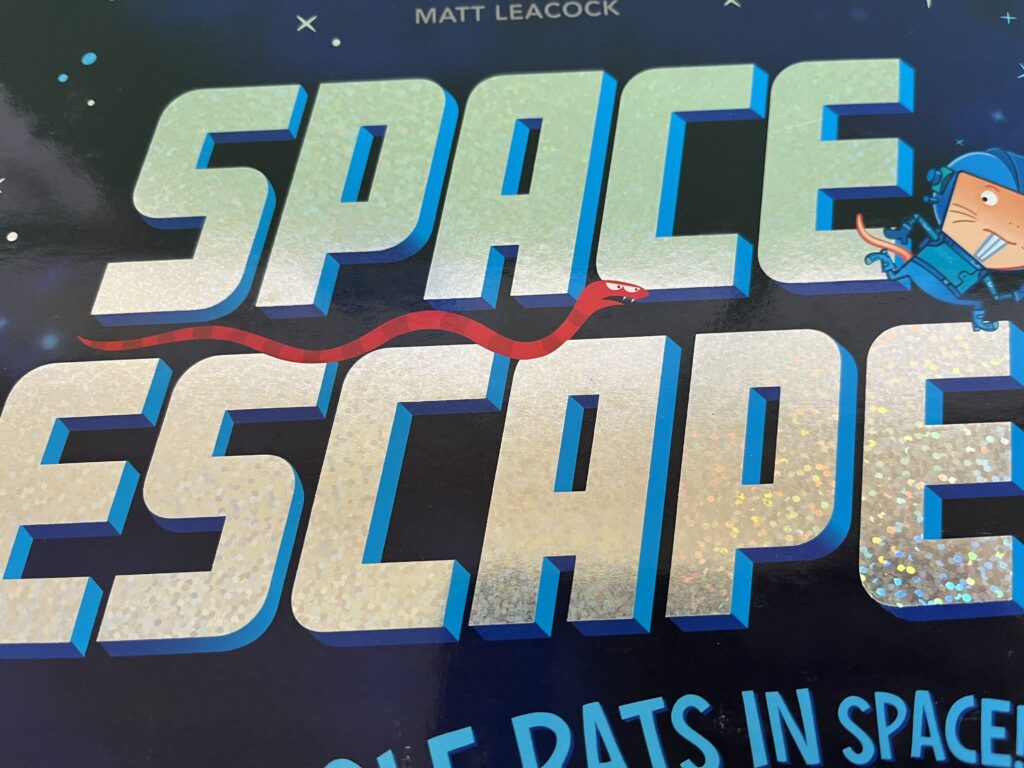

「スペースエスケープ」は、絶体絶命の宇宙船から全員で力を合わせて脱出することを目的とした協力型ボードゲームです。プレイヤー同士で競い合うのではなく、“チーム全員で目標を達成する”ことを目指すこのゲームは、自立活動の中で協調性、コミュニケーション能力、そして問題解決能力を育むのに最適な教材となります。

今回は、

特別支援学級での実践経験をもとに、「スペースエスケープ」の具体的なゲームの魅力、どの学年の児童も楽しく参加できるよう工夫した実践方法、そしてゲームを活用した学びを日常的な自立活動にどう繋げていくかをご紹介します。

※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。

教材はこちら💁

授業参観にもぴったりのカードゲームはこちら👇

おすすめの自立活動・SSTはこちらから👇

個別の指導計画の記入例はこちら👇

※本記事にはアフェリエイトリンク(広告)が含まれています。

「スペースエスケープ」ってどんなゲーム? ルールと魅力

まず、「スペースエスケープ」の基本的なルールと、それがなぜ子どもたちの自立活動に適しているのか、ゲームの具体的な魅力と合わせてご紹介しましょう。

ゲームの目的 閉じ込められた宇宙船の各所にいる乗組員(プレイヤー)全員が、制限時間内に脱出ポッドに乗り込み、宇宙船から脱出することです。

ゲームの進行

- 準備 ゲームボードとなる宇宙船マップを広げ、プレイヤーコマをそれぞれのスタート位置に置きます。各プレイヤーは手札としてアクションカードを受け取ります。

- ターンの流れ プレイヤーは順番に自分の番を行います。自分の番では、手札からアクションカードをプレイして自分のコマを移動させたり、宇宙船内の装置を操作したりします。

- 協力の鍵 宇宙船の部屋はエアロックで隔てられており、カードを使ってエアロックを開け閉めする必要があります。また、移動できるマス数もカードに依存します。他のプレイヤーがどこにいて、どんなカードを持っているかを話し合い、誰がどのカードを使ってどう動くのが最適かを相談することが、脱出成功の鍵となります。

- ゲームの終了 プレイヤー全員が無事に脱出ポッドにたどり着けばプレイヤー全員の勝利です!しかし、制限時間を示す「アラームカード」が全てめくられてしまったり、誰か一人でも船内に取り残されてしまったりすると、プレイヤー全員の敗北となります。

「スペースエスケープ」が自立活動に最適な理由

- 純粋な協力プレイ 勝ち負けではなく「みんなでクリア」を目指す!

このゲームは、プレイヤー同士の競争が一切ありません。敵はゲームボード、つまり「宇宙船」そのものです。だからこそ、普段の活動で勝ち負けにこだわりすぎたり、負けるとひどく落ち込んだり、癇窻を起こしてしまったりする傾向のあるお子さんでも、安心して取り組むことができます。失敗しても「自分が負けた」ではなく「みんなで失敗した、次はどうすればいいかな?」と、建設的に考えるきっかけに繋がりやすいのが大きな利点です。

また、クリアの難易度がそこそこ高く、運の要素(引くカード)にも左右されるため、個人技だけではなかなかクリアできません。自然と「〇〇君、そのカード使ってここのエアロック開けてくれる?」「私がこっちに行くから、△△ちゃんはあっちの部屋を見てきてくれる?」といった具体的な会話での協力が必要不可欠になります。 - カードが行動を決めるから、順番を守り落ち着いて考える練習になる!

自分の番で引いたカードによって、そのターンにできる行動が変わってきます。たくさんのカードがあっても、その中で最適な一手を選ぶには、周りの状況を確認し、他のプレイヤーと相談しながら、じっくりと考える必要があります。慌てて適当にプレイするのではなく、「自分の番が来たら、手札を見て、ボードの状況と友達の意見を聞いてから、行動を決める」という一連の流れは、まさに順番を守ること、衝動的な行動を抑えること、そして計画的に考えることの練習に最適です。 - 家族でも楽しめる!協調性、チームワーク、リーダーシップを実践!

「スペースエスケープ」はファミリー向けに作られたゲームなので、ルールが複雑すぎず、小さなお子さんから大人まで一緒に楽しめます。特別支援学級の子どもたちだけでなく、兄弟姉妹や保護者の方と一緒にプレイする機会を持つことも、社会性の発達にとって非常に有益です。

「全員で勝つか負けるか」という究極の一体感は、「僕たちのチーム」「私たちの目標」という意識を強く育てます。自然と、チームのためにどう動くべきか、困っている友達をどう助けるかといった「コラボレーション」や「チームスピリット」が育まれます。さらに、ゲームが得意な子や、状況判断が冷静にできる子は、自然と他の子にアドバイスしたり、指示を出したりする「リーダーシップ」を発揮する場面も見られます。これは、特定の役割を決めるのではなく、状況に応じて様々な子がリーダーシップを発揮できる可能性があるという点で、多様な子どもたちが活躍できる場となります。負けることに腹を立てがちな子供たちには最適だと感じています。 - ゲーム時間が20分程度で集中して取り組める!

1回のプレイがだいたい15分〜20分程度と、子どもたちの集中力が持続しやすい時間設定になっています。短時間でゲームが完結するため、「次の時間もやりたい!」というモチベーションを維持しやすく、継続的な活動として取り入れやすいのも大きなメリットです。また、授業のちょっとした空き時間や、他の活動の導入としても活用しやすいでしょう。

実践の工夫:自立活動のめあてと繋げる

次に、この「スペースエスケープ」を自立活動の授業でどう活用するかの具体的な工夫をご紹介します。

1.学年を越えて“チーム”になる

「スペースエスケープ」は、様々な学年の児童が一緒にプレイするのに非常に適しています。

1年生〜高学年まで、子どもの発達段階や得意なことに応じて、様々な役割で参加できます。

低学年

まだルール理解が難しかったり、自分で判断するのが苦手だったりする場合も、先生や高学年の子とペアになり、一緒に考えたりアドバイスを受けたりしながら参加できます。「先生、次はどうすればいいの?」「このカードでいいかな?」といったやりとり自体が、困ったときに助けを求める練習になります。

高学年

ルールをしっかりと理解し、ゲーム全体の状況を見通せる子は、自然と他の子にルールを教えたり、ゲームを有利に進めるためのアドバイスをしたり、うまくいかない友達を励ましたりする“リーダー”として活躍できます。他者をサポートする経験は、自己肯定感を高める貴重な機会となります。

学年混合のチームにすることで、教え合い・支え合いの関係性が自然に生まれます。年下の子は年上の子から学び、年上の子は年下の子を思いやる心が育ちます。これは、学校生活における多様な人間関係を築く上での基礎となります。

学年を超えて、自然と教え合い・助け合いの輪が生まれます。

2.活動前に「めあて」を明確に設定

ゲームを単なる遊びで終わらせず、学びとして定着させるためには、活動の前に「めあて」を明確に設定することが重要です。自立活動の6区分27項目の中から、子ども一人ひとりの課題や目標に合わせた「めあて」を設定します。

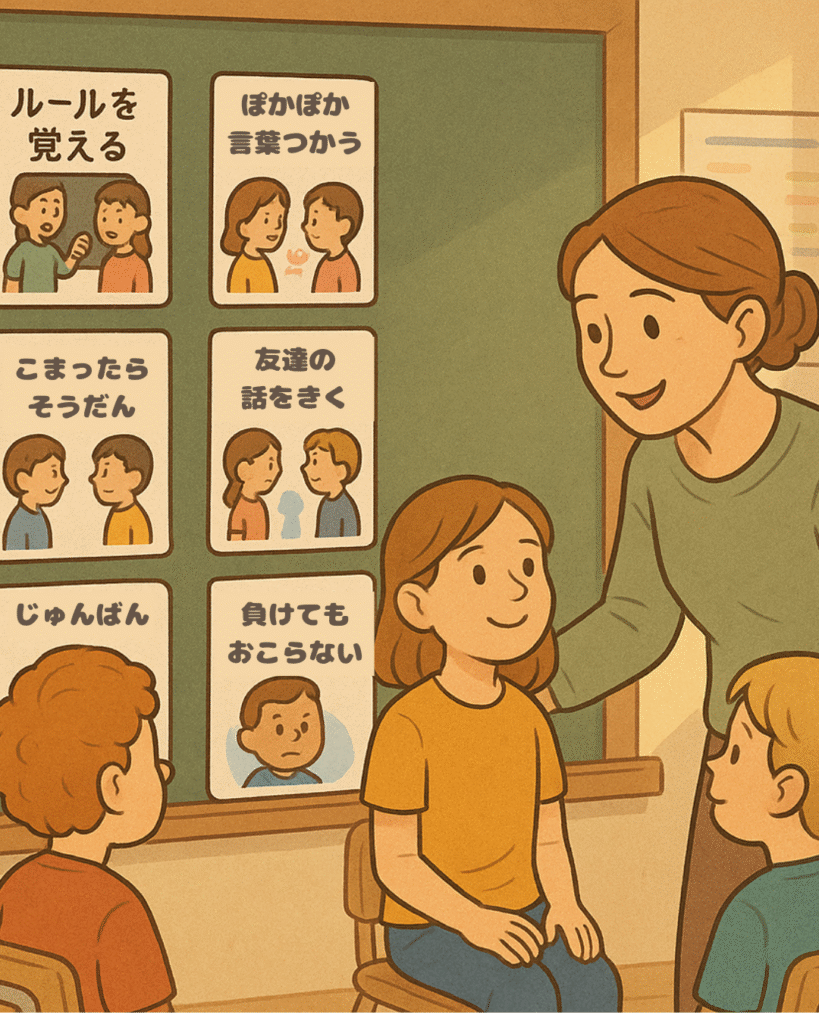

黒板に目当てカードを掲示

視覚的に分かりやすいように、「ルールを覚える」「ぽかぽか言葉を使う」「困ったら相談する」「友達の意見を聞く」「順番を守る」「負けても落ち着く」など、具体的な行動目標をカードにして掲示します。

教師が児童の状態や懇談内容、年間の個人目標からいくつか目当てを選んでおく

子どもが自分で選びやすいように、教師があらかじめその子にとって重要と思われる目当てを数個ピックアップしておきます。

子どもがその場で自分で選んでもOK

ピックアップされた中から選ぶこともできますし、自分で考えた目当てを選んでも構いません。自分で選ぶという行為自体が、自己理解や活動への主体性を高めます。

ネームプレートを自分で貼り、できれば「なぜその目当てにしたのか」を話してもらう

選んだ目当てカードの横に自分のネームプレートを貼ることで、自分の目標を視覚的に意識できます。もし可能であれば、簡単な言葉で「どうしてその目当てにしたの?」と尋ね、子どもに話してもらうことで、自己理解が深まります。「前は負けると怒っちゃったから、今日は負けても大丈夫にする」「みんなと協力するのが苦手だから、今日は相談する」など、子どもなりの言葉で理由を話す経験はとても大切です。

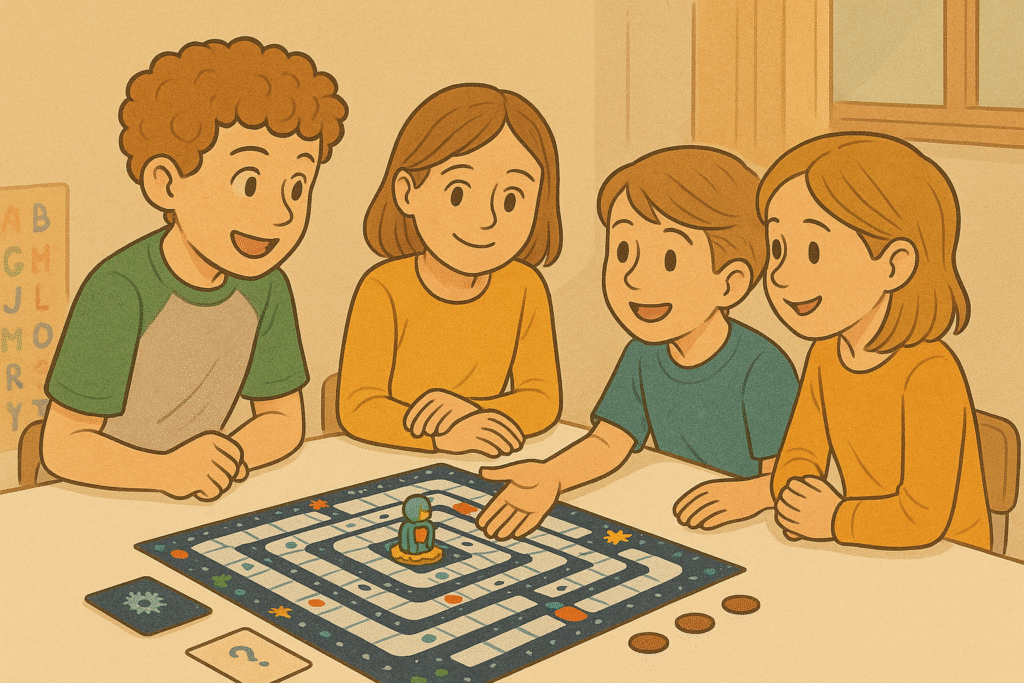

3.ゲーム中に育まれるコミュニケーション

「スペースエスケープ」のプレイ中は、自然と活発なコミュニケーションが生まれます。

ポジティブな声かけ:ゲームがうまくいったとき、友達が良い動きをしたときなど、「いいね、そのアイデア!」「今の移動、ナイスだったね!」「〇〇君のおかげで助かったよ!」といった、前向きで相手を承認する言葉が自然と飛び交います。

問題解決のための対話

ゲームが難しくなり、どうすれば良いかわからない場面では、「どうしよう?」「どこに行けばいいかな?」「〇〇ちゃんはどう思う?」など、自然と相談したり意見を求めたりするやりとりが生まれます。

「こうしたらどうかな?」「いいね!」自然と相談が生まれる場面。

励まし合い

ゲームがうまくいかず、みんながピンチになったときでも、「大丈夫!次があるよ!」「みんなで協力すればきっとできる!」「最後まで諦めずに頑張ろう!」といった励ましの声かけが、チームの雰囲気を明るく保ち、粘り強さを育てます。

このようなポジティブな声かけや問題解決のための対話は、子どもたちの安心感と連帯感を高め、ゲームを通して自己表現力、傾聴力、共感性といった社会的スキルを無理なく育むことにつながります。

4.支援の工夫と教師の関わり方

教師の適切な関わりは、子どもたちが安心してゲームに取り組み、学びを深める上で非常に重要です。

- 教師もできるだけゲームに参加し、励ましや気持ちの調整、場のバランスをとる役割を担います。教師自身がゲームを楽しむ姿勢を見せることで、子どもたちの安心感と楽しさが増します。また、ゲームの状況を見ながら、うまくいかずに落ち込んでいる子がいたら優しく声をかけたり、特定の意見が通らずに不満そうな子がいたら気持ちを聞いたりするなど、子どもたちの感情の動きに寄り添ったサポートを行います。意見の対立が起きた際には、一方的に指示を出すのではなく、「〇〇君はこう考えているんだね、△△ちゃんはどうかな?」と、お互いの意見を聞き合うように促し、対話による解決をサポートします。

- 時には「わざと失敗する」「わからないふりをする」ことで、子どもたちが助けたり教えたりできる機会をつくります。「先生、こうすればいいんだよ!」「僕が教えてあげる!」と、子どもたちが主体的に関わったり、自分の知識やスキルを他者のために使ったりする経験を生み出すことができます。これは、子どもたちの自信や自己有用感を高める素晴らしい機会となります。

- その際、優しい対応ができた子、助けようとした子には即時に評価することで、ソーシャルスキルの定着が早まります。例えば、「先生が困っていたらすぐに教えてあげられたね、素晴らしいね!」「〇〇君が失敗しても、大丈夫だよって優しい言葉をかけられたね、ぽかぽか言葉だね!」など、具体的な行動を褒めることで、子どもは「どういう行動が良い行動なのか」を明確に理解しやすくなります。これは、他の場面でも同じような行動をとろうという意欲に繋がります。

5.ゲームの仕掛けとやる気アップ

「スペースエスケープ」には、子どもたちの内発的な動機づけを高める素晴らしい仕掛けがあります。

「スペースエスケープ」は、ステージをクリアするたびに“ニューカード”が封筒から出てくる仕様になっています。これは、ゲームの難易度を少しずつ上げたり、新しいアクションや特殊なイベントを追加したりするためのカードです。ゲームに慣れてきたら、教師が事前にこれらのカードを小さな封筒に分けて用意しておきます。

封筒は教師が用意し、少しずつ難易度やアイテムが増える工夫をします。「今日はここまでクリアできたから、新しいカードが入ったこの封筒を開けてみよう!」とすることで、ゲームクリアのご褒美として新たな要素が加わり、ゲームへの飽きを防ぎ、子どもたちの「次も頑張ろう!」「新しいカードで遊んでみたい!」という意欲を掻き立てます。この「新要素の解放」は、RPGのようなゲームの進捗感を演出し、子どもたちを強く惹きつけます。

6.振り返り活動で「学び」を定着

ゲームはやりっぱなしにせず、必ず活動の振り返りを行います。これが、遊びを通して学んだことを、自立活動の「めあて」と結びつけ、日常の行動に繋げるための重要なステップです。

- ゲーム終了後には個人の目当てに対する振り返りを行います。事前に設定した目当てカードを見ながら、「今日のゲームで、このめあては達成できたかな?」と自分自身に問いかけます。

- 目当てを達成できたら、自分のネームプレートを裏返すことで視覚的に達成感を得られます。「ぽかぽか言葉を使えたから、プレートを裏返そう!」「今日は順番をちゃんと守れたぞ!」など、視覚的な変化は子どもにとって分かりやすい達成感に繋がります。

- 一人ひとりが簡単に発表することで、自己評価と自己理解を促進します。「今日のめあては何でしたか?」「それは達成できましたか?」「どんなところが頑張れましたか?」など、簡単な質問に答える形式で、自分の頑張りを言葉にする練習をします。「今日は友達と相談できた」「負けちゃったけど泣かなかった」など、具体的な行動を振り返ることで、自己評価能力が育ちます。また、他の子の発表を聞くことで、自分以外の頑張りや、色々な目標があることを知る機会にもなります。

このような振り返りは、ゲームの時だけでなく、日常的な自立活動や学級活動でも継続的に行うことが大切です。ゲームでの成功体験が、他の場面でも応用できるという感覚を育てます。

おわりに:楽しさの中に学びがある

「スペースエスケープ」は、単に楽しいボードゲームであるだけでなく、特別支援教育における自立活動の目標、特に協調性やコミュニケーション能力の育成において、非常に強力なツールとなり得る教材です。勝ち負けのない協力型のゲームであること、会話や考えることが不可欠であること、短時間で集中して取り組めることなど、子どもたちの発達段階や特性に合わせて柔軟に活用できる要素が豊富に詰まっています。

ゲームを通して、「みんなで力を合わせるとこんなに楽しいんだ!」「困ったときは助け合えば大丈夫なんだ!」という感覚を、頭で理解するだけでなく、体全体で、心で感じ取る体験として積み重ねることができます。今回ご紹介したような、めあて設定や振り返り、そして教師の適切なサポートと視覚的な支援を組み合わせることで、「わかる」「できる」「楽しい」をすべての子どもたちに届ける実践になるはずです。

ぜひこの機会に「スペースエスケープ」を手に取って、子どもたちとの新しい学びの時間を体験してみてはいかがでしょうか? きっと、子どもたちの予想以上の素晴らしい姿に出会えるはずです。

→Amazonで「スペースエスケープ」を見てみる

※アフィリエイトリンクを含みます。

※この記事は、特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47d6c840.8bfad8e4.47d6c841.74205f0b/?me_id=1359086&item_id=10072102&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmanabi-mono%2Fcabinet%2Fitem%2F14%2F86175600_l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント