この記事を読むとわかること

- 「めあて」の設定の重要性

- 「振り返り」の秘訣

- 具体的な工夫や手段

特別支援学級での自立活動は、子どもたちの個別の教育的ニーズに基づき、一人ひとりの目標達成を目指す大切な時間です。「どんな活動をしようか?」と考えることも楽しいですが、それ以上に私が大切にしているのは、活動を通して子どもたちが「何を学び、どう成長するのか」を明確にすることです。

このブログで今後ご紹介していく様々な自立活動の実践例は、全て共通の「大切な土台」の上に成り立っています。それが、活動前の「めあての設定」と、活動後の丁寧な「振り返り」のプロセスです。

今回は、なぜ私がこの二つのステップをこれほど重視しているのか、その理由と具体的な方法についてお話ししたいと思います。

個別の指導計画の記入例はこちらから👇

めあてや振り返りを大切にした授業実践についてはこちらを参考ください。👇

「めあて」の設定が重要な理由

自立活動の時間は、子どもたちにとって将来社会の中で「自立し、よりよく生きていく力」を育むための時間です。そのためには、ただ楽しい活動を行うだけでなく、「この活動を通して、自分は〇〇ができるようになろう」という具体的な目標(めあて)を持つことが不可欠です。

私が「めあての設定」を大切にする理由は以下の通りです。

- 活動の目的を明確にする

子どもたちに「今日はこれをやります」と伝えるだけでなく、「今日はこの活動を通して、『困ったら助けを求める』を頑張ってみようね」のように、何のためにその活動をするのかを分かりやすく伝えます。これにより、子どもたちは活動の意図を理解しやすくなります。 - 子ども自身の「頑張りどころ」を意識させる

全体で同じ活動をしていても、子どもによって伸ばしたい力は異なります。一人ひとりが自分のめあてを意識することで、「今日はここに気をつけよう」「この部分を頑張ろう」という自己調整が可能になります。 - 主体性と自己決定を促す

自立活動は、受動的に行われるものではなく、子ども自身が「こうなりたい」「これを頑張りたい」という気持ちを持って取り組むことで、より大きな効果が生まれます。教師が提示する選択肢の中から自分で選ぶ、あるいは自分でめあてを考えるというプロセスは、自己理解と自己決定の力を育みます。 - 学びを「見える化」する

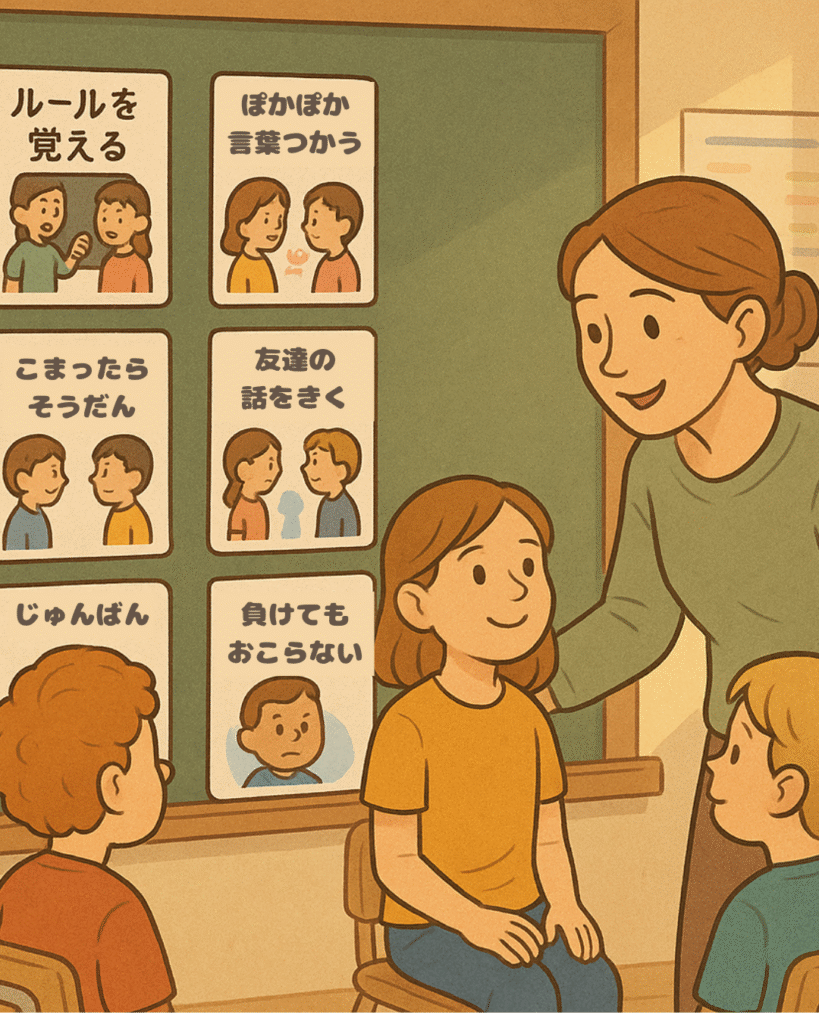

私が実践しているように、「めあてカード」を掲示し、自分の名前を貼るなどの視覚的な支援を取り入れることで、自分の目標が明確になり、活動中も意識しやすくなります。これは、特に抽象的な思考が苦手な子どもたちに有効です。 - 自立活動の評価に繋がる

事前に明確なめあてを設定することで、活動後にそのめあてがどの程度達成できたかを評価しやすくなります。これは指導者にとってだけでなく、子ども自身が自分の成長を把握する上でも重要です。

めあての設定は、単なる形式的なものではありません。子どもたちが活動に主体的に取り組み、そこから確かな学びを得るための、いわば「活動のスイッチを入れる」ための重要なステップなのです。

「振り返り」が不可欠な理由

活動を終えた後に行う「振り返り」は、設定した「めあて」と同じくらい、あるいはそれ以上に大切なプロセスです。楽しかった、疲れたといった活動そのものの感想で終わらせず、体験したことを自分自身の成長と結びつけることが、振り返りの目的です。

私が「振り返り」を重視する理由は以下の通りです。

- 体験を「学び」に昇華させる

活動中は無意識に行っていた行動や、感じた気持ちに、振り返りを通して意識的に目を向けます。「あ、この時、めあての『困ったら相談する』ができたな」のように、具体的な体験と目標達成を結びつけることで、その行動が「できたこと」「頑張ったこと」として子ども自身の中に定着します。 - 自己評価能力を育む

自分の設定しためあてに対して、「できたかな?」「ここはもう少しだったな」と自分で評価する練習をします。これは、自分の行動や状態を客観的に見る自己モニタリングの力に繋がります。 - 成功体験を確かなものにする

めあてが達成できたときは、それを明確に確認し、喜びを共有します(視覚的な表示や拍手など)。これにより、子どもは「自分はこれができるようになったんだ!」という達成感や自己肯定感を強く感じることができ、次の活動への意欲につながります。 - 課題を前向きに捉える

めあてが全て達成できなかったとしても、「ここが難しかった」「次はこうしてみよう」と考えることで、課題を失敗としてでなく、次の目標に繋げるためのステップとして捉える練習ができます。 - 学びを汎化(他の場面に活かす)する

ゲームでの振り返りを通して「困ったときに言葉で伝えるのは、ゲーム以外の時も大切なことだな」のように、活動場面以外での日常生活や学習場面にも学びを応用しようという意識を育てます。

振り返りは、子どもたちが自分の成長を実感し、「もっと頑張りたい」という内発的な動機付けを高めるための、活動の「仕上げ」であり、次の活動への「橋渡し」となるプロセスなのです。

具体的な方法(実践だけ知りたい方はここ!)

私の自立活動の土台となるサイクル

私が大切にしている自立活動の取り組みは、この「めあての設定」と「振り返り」を中心としたシンプルなサイクルで成り立っています。

- 個別のニーズから「めあて」を設定する(自立活動の6区分27項目と紐づけて)

- めあてを意識して活動に取り組む(ゲームなどの具体的な活動)

- 活動を振り返り、「めあて」の達成度を確認する

- 次の活動や日常生活に繋げる

めあて設定→活動→振り返り。このサイクルを大切にしています。

このサイクルを繰り返し行うことで、子どもたちは一つ一つの活動を通して着実にステップアップしていくことができます。

今後ご紹介する実践について

このブログでは、今後「スペースエスケープ」のようなボードゲームを使った実践例や、その他の様々な活動を取り上げてご紹介していきます。

どのような活動であっても、ご紹介する際には必ず

- この活動で設定できる「めあて」の例

- 活動中の具体的な「支援」のポイント

- 活動後の「振り返り」の方法

をセットでお伝えします。

活動の内容そのものだけでなく、「この活動を、お子さんのどんなめあてに繋げて、どう振り返りますか?」という視点を持って読んでいただけると嬉しいです。

おわりに

自立活動は、子どもたちの将来に直接関わる大切な学びの場です。そして、その学びをより効果的なものにするためには、活動を始める前の「めあて」の設定と、活動後の丁寧な「振り返り」が不可欠です。

この二つのステップを大切にすること。それが、私が日々の自立活動で最も心を砕いていることです。この考え方が、読者の皆様の自立活動の実践を考える上でのヒントになれば幸いです。

今後ご紹介する具体的な実践例と合わせて、この「めあて」と「振り返り」の重要性を感じ取っていただけたら嬉しいです。

※特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

コメント