高学年の自立活動、特に「健康の保持」の指導について、「具体的にどんな活動をすれば?」「子どもたちの主体性をどう引き出す?」といったお悩みはありませんか?

高学年になると、心身ともに大きく変化し、生活リズムが乱れたり、自分の体調に無頓着になったりする子どもも増えてきます。学習指導要領における自立活動でも、「自らの心身の状態を適切に把握し、健康の保持・改善に主体的に取り組む力」の育成が重視されています。

この記事では、

高学年の子どもたちが自分の生活と向き合い、主体的に健康を管理する力を育てるための具体的な活動アイデアを、指導のねらいや流れ、配慮事項まで詳しく解説します。

なぜ高学年の今、「健康の保持」の指導が重要なのか?

高学年は、思春期の入り口に立ち、心と体のバランスが不安定になりやすい時期です。また、学習内容の高度化、友人関係の複雑化、そして中学校進学への意識など、様々な変化に直面します。

- 生活リズムの乱れ: 就寝時間が遅くなる、朝食を抜くなど、基本的な生活習慣が崩れやすい。

- 体調変化の自覚の難しさ: 眠さやだるさを感じても、その原因を自分で考えることが難しい。

- 自己管理能力の土台作り: この時期に身につけた健康管理のスキルは、中学・高校、そして社会に出てからの人生を支える重要な土台となります。

だからこそ、「やらされる」のではなく、子ども自身が「自分のために必要だ」と気づき、行動するための働きかけが不可欠なのです。

具体例①:定番!でも効果絶大「生活リズムチェックシート」

最も基本的かつ効果的な活動です。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を体験的に学び、自己管理能力の基礎を養います。

ねらい

- 自分の生活リズムを客観的に把握し、課題を見つけることができる。(自己理解)

- 健康的な生活を送るための目標を自分で立て、実行しようとすることができる。(自己決定・計画)

- 記録や振り返りを通して、生活習慣と心身のコンディションの関係に気づくことができる。(論理的思考)

活動の流れ(4ステップ)

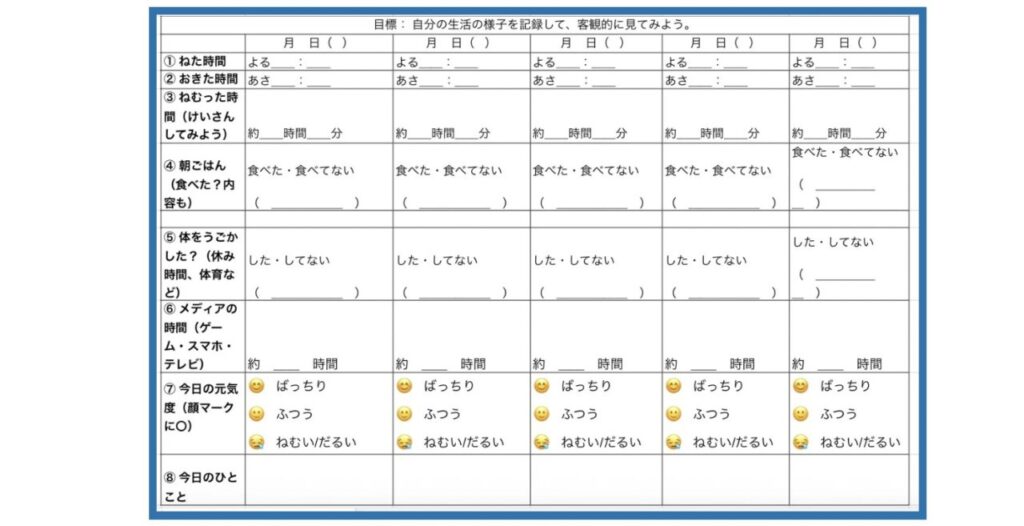

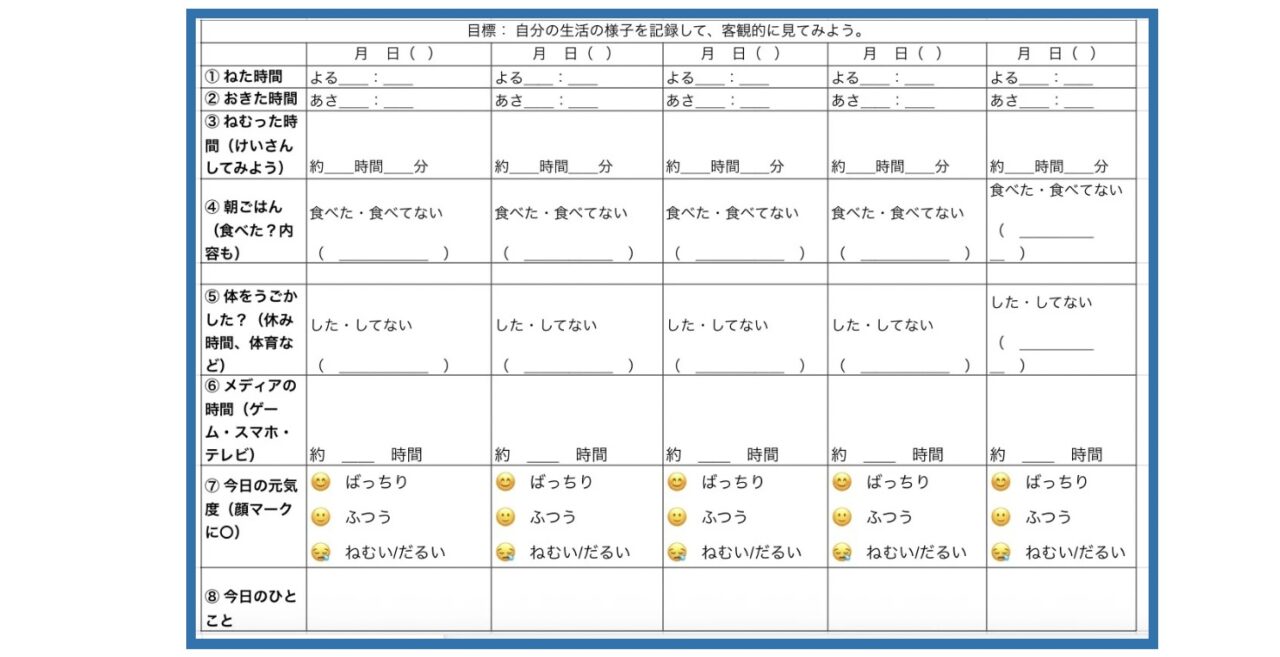

ステップ1:記録する(見える化)

まずは「生活リズムチェックシート」を使い、1週間の生活を記録します。朝の会や帰りの会で5分程度の時間を確保すると習慣化しやすくなります。

【チェックシートの項目例】

- 基本項目:

- 起きた時間、寝た時間

- 睡眠時間(計算してみよう)

- 朝・昼・晩ごはんを食べたか(内容も簡単に書けると◎)

- おやつを食べた時間と内容

- ゲームやスマホ、テレビを見た時間

- 体調・気分項目:

- その日の元気度(◎・◯・△・× や 5段階評価)

- 朝の気分(スッキリ、眠い、だるい など)

- 学校での集中力(集中できた、あまりできなかった など)

- 体を動かした時間(体育、休み時間、放課後など)

- 歯磨きをしたか(朝・昼・晩)

指導のポイント

記録が苦手な子には、シール(顔シールなど)を使ったり、選択肢に丸をつける形式にしたりするなどの配慮をしましょう。「正直に書くこと」が大切だと伝え、完璧でなくても良い雰囲気を作ります。

チェックシートの枠はこちらから(エクセル)

ステップ2:振り返る(分析)

1週間分の記録がたまったら、結果を整理します。個人のプライバシーに配慮し、他人との比較ではなく「自分自身の変化」に焦点を当てさせることが重要です。

- グラフ化してみる: 睡眠時間の変化を折れ線グラフに、朝食の有無と元気度の関係を棒グラフにするなど、視覚的に分かりやすくします。

- 気づきを書き出す: 「ゲームを長くした次の日は、朝眠い」「朝ごはんを食べた日は、体育で元気に走れた」「睡眠時間が短いと、授業中にぼーっとしてしまう」など、記録から分かったことを書き出します。

ステップ3:目標を立てる(計画)

振り返りをもとに、「どうすればもっと良くなるか」を考え、具体的な行動目標を立てます。

【目標設定の例】

- 睡眠: 「夜10時までには布団に入る」「寝る30分前にはスマホやゲームをやめる」

- 食事: 「毎朝、パンだけでも食べる」「苦手な野菜を一口だけチャレンジする」

- 運動: 「休み時間に必ず一度は外に出て友達と遊ぶ」「1日5000歩を目標に歩く」

- 清潔: 「家に帰ったら必ずうがい・手洗いをする」

指導のポイント

教師は「これならできそう!」と思えるスモールステップの目標になるよう、個別に相談に乗りましょう。「頑張る」のような曖昧な目標ではなく、「いつ・何を・どれくらい」が分かる具体的な目標にすることが成功の鍵です。

ステップ4:再チャレンジ&共有

新しい目標を意識して、もう1週間記録を続けます。活動の最後には、目標が達成できたか、どんな変化があったか、やってみてどうだったかを発表する場を設けます。

「目標を達成したら、元気度が全部◎になった!」「早寝をしたら、朝すっきり起きられて気持ちよかった」といった成功体験が、次の意欲に繋がります。

具体例②〜⑤:活動を広げるアイデア4選

「ふりかえりプロジェクト」に慣れてきたら、以下のような活動に発展させるのもおすすめです。

| 活動名 | ねらい・内容 |

|---|---|

| 具体例②: 健康博士になろう!探求学習 | 【ねらい】 知識を深め、行動の根拠を理解する。 「なぜ朝ごはんが必要?」「睡眠の役割は?」など、グループごとにテーマを決めて調べ学習を行います。保健だよりや図書室の本、信頼できるウェブサイトなどを活用し、調べた内容を新聞やポスター、スライドにまとめて発表します。 |

| 具体例③: ヘルシーおやつ・朝食を考えよう | 【ねらい】 食への関心を高め、実践力を養う。 家庭科と連携し、栄養バランスや手軽さをテーマに「自分たちが食べたいヘルシーおやつ」や「5分でできる朝食」のレシピを考えます。実際に調理実習で作り、試食する活動は子どもたちの意欲を大いに引き出します。 |

| 具体例④: ストレスマネジメント教室 | 【ねらい】 心の健康にも目を向け、対処法を学ぶ。 イライラや不安を感じたときの対処法(リラクゼーション)を学びます。「深呼吸をする」「好きな音楽を聴く」「軽い運動をする」など、自分に合ったストレス解消法リストを作成し、実際に試してみる活動です。 |

| 具体例⑤: 学校の健康安全マップ作り | 【ねらい】 危険を予測し、安全な行動を意識する。 校内や通学路を歩き、「滑りやすい場所」「見通しが悪い曲がり角」「壊れている遊具」などを調査し、写真やイラストを使ってマップを作成します。危険を予測し、回避する力を育てます。 |

指導で大切にしたい3つの視点

1. 自己肯定感を損なわない

記録を見せ合う際は希望制にするなど、プライバシーに配慮します。他人と比較するのではなく、あくまで「過去の自分」と比べてどう変わったかを価値づけることが大切です。「できていないこと」を責めるのではなく、「挑戦していること」を認め、励ます声かけを意識しましょう。

2. 家庭との連携

活動のねらいや内容を保護者会や学級通信で伝え、協力を依頼することが効果的です。チェックシートを持ち帰り、保護者からのコメント欄を設けるのも良いでしょう。家庭を巻き込むことで、実践がより確実なものになります。

3. 個別最適な支援

記録が苦手、目標設定が難しい、感情の起伏が激しいなど、子どもの特性は様々です。一人ひとりの実態に合わせて、ツールの工夫(ICTの活用、シールの使用など)や声かけの仕方、目標のレベルを調整することが成功の鍵となります。

まとめ:生活を整えることは、学びの土台をつくること

高学年の自立活動における「健康の保持」は、単に知識を教える活動ではありません。子どもたちが自分の心と体に関心を持ち、自分を大切にし、より良い生活を自分の力で創り出していくための練習の場です。

ここで紹介した「生活習慣ふりかえりプロジェクト」をはじめとする活動を通して、子どもたちは「自分の力で生活を改善できる」という自己効力感を育んでいきます。この力は、中学校以降の学習や生活、そして将来の自立に向けた、かけがえのない土台となるはずです。

ぜひ、子どもたちの小さな「できた!」を応援しながら、楽しく実践してみてください。

コメント