ソーシャルスキルトレーニング(SST)を個別や小集団で行うことには多くのメリットがありますが、それだけでは不十分だと感じる場面もあります。実際の学校生活の大部分は「クラス」という集団の中で営まれています。だからこそ、クラス全体でSST的なアプローチを共有することが、すべての子どもたちの学びと成長につながると私は考えています。

1. SSTをクラス全体に広げるメリット

- 共通理解が育つ:感情表現や対人関係のルールをクラス全体で共有することで、誤解やトラブルが減ります。

- 多様な子どもたちが安心できる:発達特性のある子も含め、すべての子どもにとって過ごしやすい空間をつくることができます。

- 人との違いを自然に受け止められるようになる:「みんな違っていい」という価値観を育てやすくなります。

2. 授業に取り入れやすいSST的アプローチ

では、どのようにSST的な考え方を日々の授業に取り入れていくとよいのでしょうか。以下に具体例を紹介します。

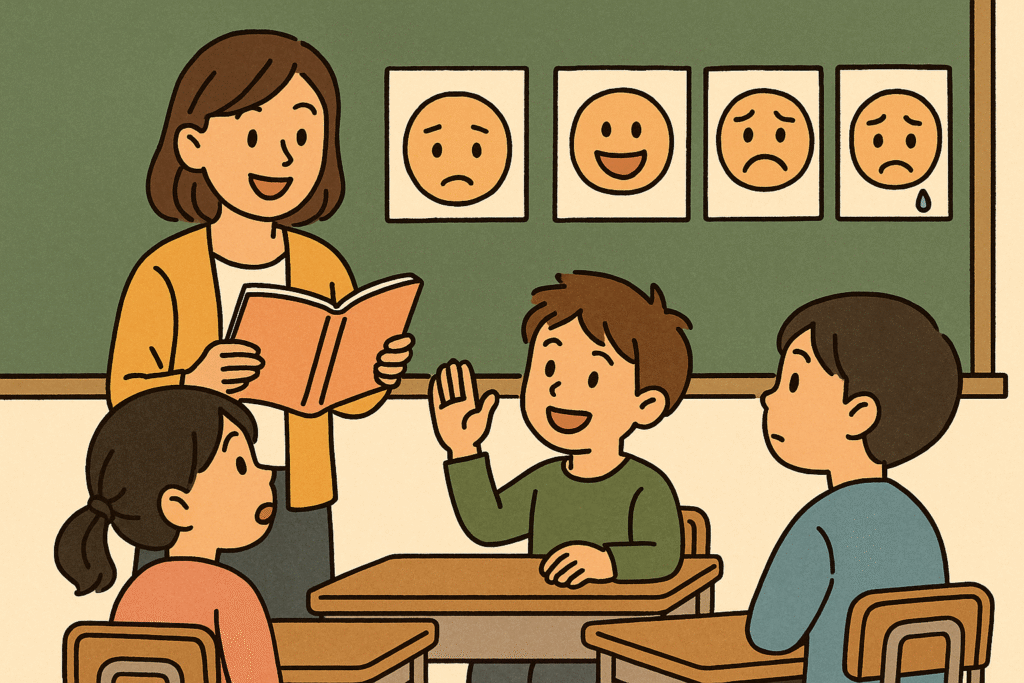

(1)朝の会・帰りの会で「気持ちタイム」

子どもたちが自分の気持ちをカードや言葉で表現する時間をつくります。たとえば、こんな声かけから始めます:

「今日はどんな気持ちで学校に来たかな?」

「朝起きたときの気持ちと、今の気持ちは違う?」

「気持ちカードを使って、言葉にしてみよう」

カードは、にこにこ・しょんぼり・怒り・不安などの表情を絵にしたもの。言葉にしにくい気持ちも、視覚的に表現することで、安心して伝えられます。

(2)国語の授業で「物語から学ぶ、感情と行動のひみつ」

感情の特定と理由の探求

「この時、〇〇はどんな気持ちだったと思う?」「どうしてそう思ったのかな? その時の〇〇の状況や、誰かの言葉から理由を探してみよう。」

感情と身体反応の関連付け

「その気持ちになった時、体はどんな感じだったかな? ドキドキしたかな? 肩の力が抜けたかな?」

感情を表現する方法の検討:

「もし〇〇がその気持ちを誰かに伝えるとしたら、どんな言葉や表情が考えられるかな?」「声のトーンはどう変わるだろう?」

別の行動をとった場合の予測:

「もし〇〇が別の行動をとっていたら、その後の展開はどう変わっただろう?」「周りの人の気持ちはどうなったかな?」

登場人物になりきってその場面を再現するロールプレイングを取り入れたり、気持ちの変化をグラフにしてみたりするのも効果的です。多様な感情や、同じ感情でも人によって表現や受け止め方が違うことを学び、他者への想像力と共感力を育みます。

(3)トラブル場面の「スキルアップ解決会議」

クラスで子どもたち同士のトラブルが起こった時、単に叱ったり、どちらか一方を責めたりするのではなく、これを皆でソーシャルスキルを学ぶ貴重な機会と捉えましょう。「スキルアップ解決会議」として、以下のステップで進めることを提案します。

ステップ1:何が起きたか、事実を確認する

まず、感情的にならずに「いつ」「どこで」「誰が」「何を」したのか、客観的な事実を整理します。関係者それぞれの視点から話を聞き、共通認識を持つことを目指します。

ステップ2:それぞれの気持ちを言葉にする

「〇〇された時、自分はどんな気持ちがしたか」を、「私は〜と感じた」という「I(アイ)メッセージ」を使って表現する練習をします。「悲しかった」「嫌だった」「怒りを感じた」など、自分の内側の感情に焦点を当てて話します。聞き手は評価せず、ただ受け止めます。

ステップ3:問題解決のためのアイデアを出し合う

「次に同じような状況になった時に、どうすればみんなが嫌な気持ちにならないか」「どうすれば違う結果になったか」をテーマに、解決策や代替行動をブレインストーミングします。どんなアイデアでも否定せずに出し合います。

ステップ4:最善策を選び、具体的な行動目標を決める

出てきたアイデアの中から、「これならできそう」「みんなが納得できる」というものを選びます。「次に〇〇なことがあったら、△△と言ってみよう」「〜〜な時は、まず先生に相談しよう」など、具体的な行動目標を決め、必要なら練習します。

ステップ5:振り返りと承認

会議で決めたことを実践できたか、後日振り返る機会を持ちます。うまくできた時には認め、励まします。

この会議は、特定の子を吊るし上げる場ではありません。誰もがトラブルを起こす可能性があり、それを乗り越えるためのスキルを皆で身につけるための場です。教師はファシリテーターとして、子どもたちが安心して話せる雰囲気を作り、感情の言葉への橋渡しを助け、建設的な話し合いになるようガイドします。

子どもたちの力を信じて「場」を任せる

SSTをクラス全体で進めていく中で、教師がすべての解決策を与えたり、感情を調整したりする必要はないことに気づかされます。むしろ、子どもたちの中に育ち始めた「相手の気持ちを想像する力」や「より良い関係を作りたいという願い」を信じ、彼らが自分たちで考え、関わり合う「場」を任せることが非常に重要です。

例えば、「気持ちタイム」で、ある子が自分の気持ちを言葉にできずに困っているとします。そこで教師がすぐに正解を与えるのではなく、「○○くんは、△△な気持ちかな?」「もしかして、こんな時って□□な気持ちになる人もいるかもね」と、他の子が優しく声かけたり、共感を示したりする場面が見られるようになります。これは、クラス全体で「気持ちには色々な種類があること」「気持ちを言葉にすることは難しいけれど大切なこと」を共有しているからこそ生まれる自然なサポートです。

また、「スキルアップ解決会議」のような場でも、教師は進行役として安全な枠組みを保ちつつ、子どもたち自身に解決策を考えさせ、選び取らせます。「こんな時、あなたならどうしてほしい?」「じゃあ、〇〇さんが次に困らないためには、どんなことができるかな?」と問いかけ続けることで、子どもたちは受け身ではなく、主体的に問題解決に関わるようになります。最初はぎこちなくても、繰り返すうちに驚くほど建設的なアイデアが出たり、相手の立場に立って考えたりする姿が見られるようになるのです。

教師がすべてを完璧にコントロールしようとするのではなく、子どもたちの内にある育ちの力を信じ、「自分たちでより良い関係を築ける」という可能性に「場」を委ねること。これが、クラス全体のSSTを深める鍵だと感じています。

最後に:クラス全体で育む「心理的安全性」としての安心感

SSTをクラス全体に広げる取り組みは、単に特定のスキルを教え込むことではありません。それはまさに、クラスという集団の中に「心理的安全性」を育んでいくプロセスです。

心理的安全性とは、「自分の意見や感情、懸念を率直に表現しても、非難されたり拒絶されたりすることはない」と信じられる状態のことです。クラス全体でSST的なアプローチを共有することで、

子どもたちは

- 自分の気持ちを安心して表現できるようになる: どんな気持ちも「悪くないもの」として受け止められる経験を積み重ねる。

- 他者の様々な感情や立場を理解しようとする: 物語や日常の出来事を通して、自分とは違う感じ方や考え方があることを学び、共感しようとする姿勢が育つ。

- 問題が起きた時に、責め合うのではなく解決策を考えられる: トラブルは失敗ではなく、「次にどうするか」を学ぶ機会だと捉えられるようになる。

- 困った時に「助けて」と言いやすくなる。弱さを見せても大丈夫だという信頼感が生まれる。

このようにして育まれた安心感は、子どもたちが自分らしく学び、挑戦し、時には失敗しながら成長していくための揺るぎない土台となります。授業中に積極的に発言したり、友達と協力して課題に取り組んだり、困難な状況でも粘り強く考えたりする力は、この心理的な安全があってこそ最大限に引き出されるのです。

クラス全体でSSTに取り組み、すべての子どもが「ここにいて大丈夫だ」「自分は大切にされている」と感じられる教室を創っていくこと。それは、テストの点数や特定のスキル習得だけではない、子どもたちの生きる力そのものを育む取り組みだと確信しています。一歩ずつ、無理なく、でも温かく。子どもたちと一緒に、この安心感を育んでいきたいと願っています。

コメント