はじめに

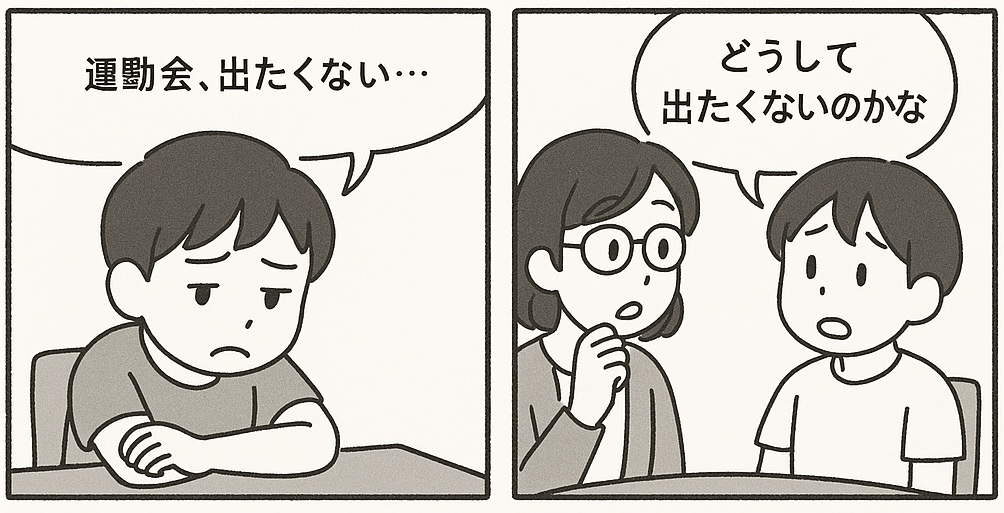

「運動会、出たくない……」

そんなふうに子どもがつぶやいたとき、あなたならどう返しますか?

運動会は学校生活の中でも大きな行事のひとつ。でも、すべての子が楽しみにしているとは限りません。むしろ、緊張や不安、苦手なことへのプレッシャーを感じて、「できれば行きたくない」と思っている子も少なくないのです。

この記事では、子どもがそう感じている背景を丁寧に探りながら、保護者としてどのように寄り添い、関わるかを具体的にご紹介します。

【ステップ①】まずは「なぜ出たくないのか?」を探ることから

心の奥にある“困りごと”を見つける対話を

子どもが「行きたくない」と言うとき、それは単なるわがままではありません。

何かしら“困っていること”や“不安に思っていること”があるからこそ、そう感じているのです。

まず大切なのは、「なぜそう思っているのか」を一緒に探ってみること。

「出たくないなら出なくていい」とすぐに結論を出すのでもなく、「出なきゃダメ」と押しつけるのでもなく、まずは気持ちを聞く時間をつくりましょう。

【ステップ②】声をかけるときの“言葉”と“タイミング”

気持ちを受け止める言葉がスタートライン

子どもが「出たくない」と言ったときにかけたい言葉の例:

- 「そう思ってるんだね。ちゃんと話してくれてありがとう」

- 「運動会、しんどいなって思ってるんだね」

- 「どんなところが嫌なのか、教えてもらってもいい?」

これらの言葉は、子どもが自分の気持ちを整理しやすくなるきっかけになります。

NGワードの例:

- 「みんな頑張ってるのに、なんであなただけ……」

- 「どうせ楽しいから、大丈夫!」

- 「行かないと、恥ずかしいよ」

これらの言葉は、子どもの気持ちを否定することになってしまうため、注意が必要です。

聞くタイミングにも配慮を

- 疲れているとき(帰宅後など)は避ける

- 寝る前やリラックスしているときに声をかける

- 書いたり描いたりするツール(絵・カード)も活用する

【ステップ③】よくある“参加したくない理由”とその背景

保護者があらかじめ、子どもが運動会に苦手意識を持つ理由を知っておくと、対話もしやすくなります。

1. 大きな音が苦手(感覚過敏)

ピストルの音、応援の声、マイク音などに強い不快感を感じる子がいます。

対策例:

- イヤーマフや耳栓を使う

- 鳴る前に知らせる

- 拍手スタートなどに変更をお願いする

2. 人前に立つのが苦手

注目されると恥ずかしくて固まってしまう、失敗が怖いという子もいます。

対策例:

- 人が多い場面を見学だけにする

- 短時間だけ参加する

- 写真・ビデオ撮影は控えるようお願いすることも選択肢

3. チーム競技が苦手/勝ち負けに敏感

協調が苦手、ミスを責められるのが不安という子は、リレーや団体競技が大きなストレスになります。

対策例:

- 個人競技だけにする

- 成績より「やりとげたこと」にフォーカス

4. 練習疲れや体調不良

猛暑や繰り返される練習で、体力的・精神的に疲れているケースもあります。

対策例:

- 練習を部分的に休む

- 担任と連携しながら「できる範囲」を調整する

【ステップ④】保護者にできること5選

1. “完全な参加”だけがゴールじゃないことを伝える

子どもには、こう伝えてみてください。

「全部やらなくていいよ。できそうなところだけで大丈夫」

この安心感が、子どもを少し前に進ませてくれることもあります。

2. 学校に配慮をお願いする

担任の先生に、こう伝えてみましょう。

- 「本人が〇〇に強い不安を感じています」

- 「こういった対応があると、安心できるかもしれません」

先生も味方です。一緒に工夫を考えてくれることが多いです。

3. 当日の居場所をつくる

「競技には出ないけれど、見に行く」という形も選択肢です。

- 陰にテントを立てる

- 先生の近くにいてもらう

- 観客の少ない場所で見学

4. 子どもの“感じたこと”を一緒に振り返る

当日の様子を終わったあとに振り返ることで、次回につながります。

「あのとき頑張ってたね」

「出られなかったけど、話せたのがすごかったね」

5. 同じように悩んでいる保護者の声を探す

SNSやブログなどには、同じような悩みを持つ保護者の体験談があります。

「うちの子もそうだった」

「こういう対応でよかったよ」

そんな声が、あなた様を支えてくれることもあります。

おわりに

子どもが「運動会、出たくない」と言ったとき、戸惑いながらも向き合っている保護者の方へ。

きっと、あなた様の寄り添いが、子どもにとっての安心になります。

無理をさせないこと。

気持ちを尊重すること。

一緒に考えていくこと。

それが、子どもがまた一歩踏み出す力になります。

【あとがき】

もしこの記事を読んで、「これでよかったのかな?」と不安なままの気持ちが少しでも軽くなったなら、それが何よりです。

「できることは限られていても、思いは届く」

そう信じて、今日も子どもに寄り添うあなたを、心から応援しています。

コメント