ソーシャルスキルトレーニング(SST)絵カードを無料で探す方へ。指導案つき「今すぐ使える」絵カードDL

「ソーシャルスキルトレーニング(SST)用の絵カードを無料で探している」

「でも、使いたい場面にぴったりのものがなかなか見つからない…」

そうお悩みの先生、保護者の方、支援者の方も多いのではないでしょうか。

特に、発達障害の特性があるお子さんへの支援では、コミュニケーションの基盤として、視覚的な絵カードを使った指導が非常に有効です。しかし、保育園や学校の生活場面で本当に使える支援カードイラストを無料で探すのは一苦労です。

また、イラストだけあっても「どうやって指導すればいいか分からない」という壁にぶつかることもあります。不適切な声かけは、かえって問題行動を誘発しかねません。

この記事では、以下のことが分かります。

- なぜSSTに「指導案付き」の絵カードが必要なのか

- 無料の絵カード素材を探す際の注意点と限界

- 【無料ダウンロード】すぐに使える「あいさつ」の指導案付き絵カードサンプル

- SSTの効果を最大化する30場面の体系的プログラムのご紹介

この記事は、単なる無料素材の紹介ではありません。お子さんの「できた!」を引き出し、自信につなげるための「質の高いSST」を実践したい方のために、具体的な指導法と教材のご提案をさせていただきます。

コミュニケーションの「なぜ?」を育てる、SST絵カードの探し方

子どもたちに「こう言いなさい」とルールだけを教えても、なかなか定着しません。特にSSTのための絵カードを探すとき、私たちは「ありがとう」「ごめんなさい」といった「言葉」のイラストだけを探しがちです。

しかし、SSTで本当に大切なのは、「なぜ、その言葉を言うのか」「言ったら、相手はどう思うのか」という「相互作用」を理解することです。

例えば、「ありがとう」と言う場面。

ただ「ありがとう」と書かれたカードを見せるだけでは、子どもは「カードが出たから言う」というルール学習になってしまいます。

SSTで目指すのはそこではありません。

「給食を配ってもらった」→「助かったな、嬉しいな」→「だから『ありがとう』と伝える」→「相手も笑顔になる」

この一連の「気持ち」と「行動」のつながりを学ぶことが重要です。

想像:体験談①「ありがとう」が言えなかったAくん

自閉スペクトラム症(ASD)のAくんは、言葉の遅れがあり、他者への関心が薄いように見えました。給食当番の子に配膳してもらっても、無言で受け取るだけ。当番の子は「Aくんに無視された」と少し不満げです。

そこで、給食の場面(No.4)の絵カードを使いました。

「配ってくれているね。どんな気持ちかな?」「Aくんは、今、助かった?」

最初は無表情だったAくんも、カードを見ながら「(助かった)」と頷きました。

「『助かったよ』って伝える言葉、知ってる?」

そう問いかけ、吹き出しに「ありがとう」と書いて見せました。

ロールプレイで、支援者が当番役、Aくんが受け取る役を練習しました。

翌日、Aくんは当番の子に、か細い声でしたが「…あ、と」と伝えました。当番の子が「!」と驚いて、笑顔になった。その「成功体験」こそが、Aくんにとって最大の強化子(ごほうび)になりました。

私たちが提供するカードが「吹き出し」を空欄にしているのは、子ども自身が「何を言うべきか」を考え、言葉を発見するプロセスを大切にしているからです。

発達障害支援で絵カードを無料ダウンロードする際の「質」の問題

発達障害の特性を持つお子さん、特に視覚優位(目からの情報が入りやすい)のお子さんにとって、絵カードは強力なサポートツールです。無料ダウンロードできるサイトも増えましたが、SSTで使う際には注意が必要です。

- イラストのテイストがバラバラで混乱しないか?

- 表情や状況が、子どもにとって分かりやすいか?

- 「今、この瞬間に教えたい」場面が揃っているか?

SSTは「なんとなく」見せて行うものではなく、「構造化」されたプログラムの中で行うことで最大の効果を発揮します。

そこで今回、実際の教育・支援現場で「本当に使える」SSTプログラムの一部を、指導案(発問例)付きのパッケージとしてご用意しました。

まずは、このプログラムがどのようなものか、「無料ダウンロードサンプル」で体験してください。

なぜSSTカードの「吹き出し」が空っぽなのか?

私たちが提供するカードの特徴は、「子どものセリフが空欄(吹き出し)」であることです。

答えが書いてあるカードは「暗記」を促しますが、空欄のカードは「推論」と「自己選択」を促します。

「自分ならなんて言う?」「相手はなんて言ってほしいかな?」

このワンクッションが、実生活での「応用力」を育てるのです。

【無料ダウンロード】指導案付きSST絵カード:サンプルNo.1

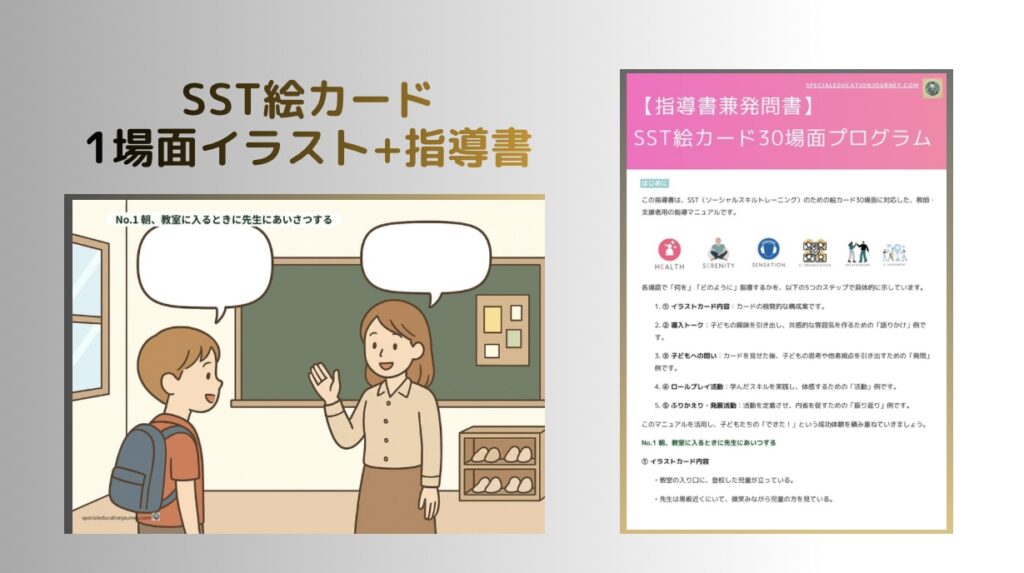

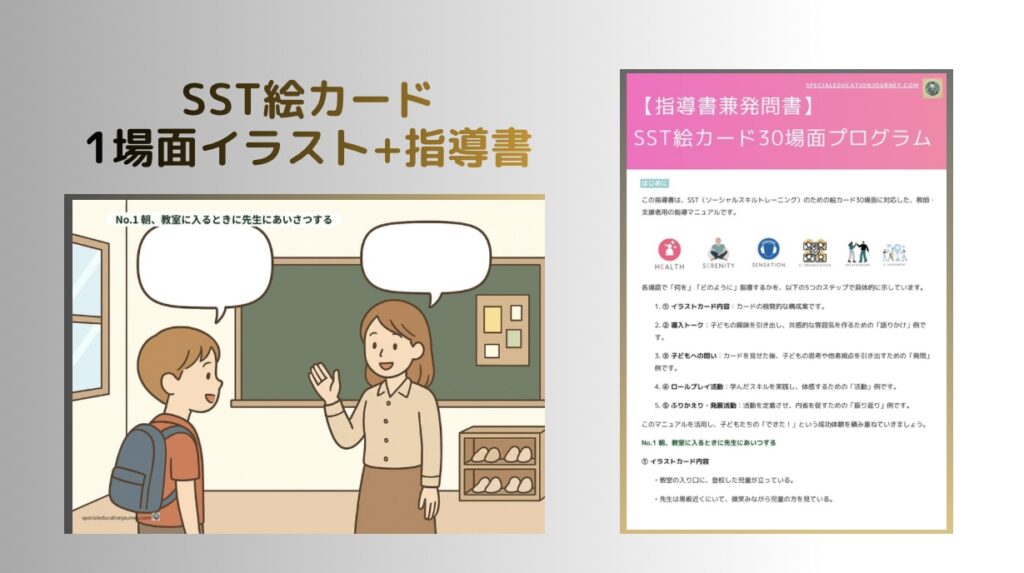

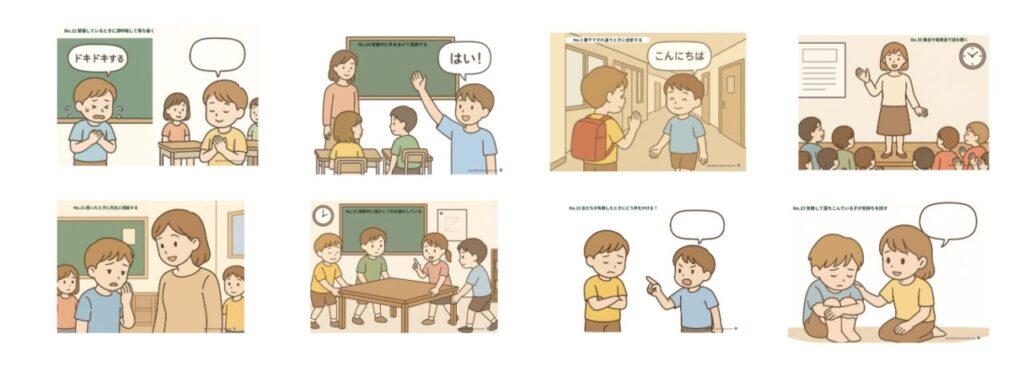

このサンプルは、私たちが作成した30場面のプログラムのうち、最も基本的で重要な「No.1 朝、教室に入るときに先生にあいさつする」の指導パッケージ(イラストカード+指導書)です。

テーマ:朝、教室に入るときに先生にあいさつする

🖼️① イラストカード内容

- 教室の入り口に、登校した児童が立っています。

- 先生は黒板近くにいて、微笑みながら児童の方を見ています。

- 児童の口の前に吹き出し(空欄)を配置。

- 先生側にも吹き出し(空欄)を配置し、「相互のやりとり」を促します。

② カード提示前の導入トーク(教師の語り)

「みんなは、朝学校に来たとき、最初にどんな気持ちかな?

元気な日もあれば、少し眠たい日もあるよね。

じゃあ、教室に入るときに先生がいたら、どんなふうに声をかけるといいかな?

今日のカードには、登校してきた子と先生がいるよ。どんな言葉を言い合っていると思う?」

③ 子どもへの問い(イラスト提示後)

- 「この子は先生に何て言っていると思う?」

- 「先生はどんな言葉を返しているかな?」

- 「声の大きさや顔の表情は、どんな感じがいい?」

- 「あいさつをすると、どんな気持ちになる?」

- 「もし、あいさつをしなかったら、先生はどんな気持ちかな?」

④ ロールプレイ活動

- 2人1組で、登校する子と先生役を交代で演じます。

- 意識するポイント: 声のトーン(明るく)、笑顔(相手の目を見る)、タイミング(入室と同時)

- 教師は「今、声がしっかり届いたね!」「笑顔が素敵で、先生も嬉しくなったよ」と、具体的にフィードバック(承認)します。

⑤ ふりかえりカード例(児童記入欄)

SSTは「やりっぱなし」では定着しません。活動を振り返り、自分で「気づき」を得ることが大切です。

| 今日のSSTのテーマ | 朝、教室に入るときのあいさつ |

| 今日やってみたこと | 「おはようございます」と先生に(元気に・笑顔で)言えた |

| 気づいたこと | あいさつをすると、先生も笑顔になった。少し緊張したけど気持ちよかった。 |

| 明日やってみたいこと | 友だちにも「おはよう」と声をかけてみる。 |

この「No.1 あいさつ」のイラストカード(PDF)と指導書(PDF)を無料でダウンロードする👇

生活場面でのSSTに「絵カード(無料)」をどう活かすか

このサンプルのように、SSTは具体的な生活場面に即して行う必要があります。絵カードは、その「場面」を教室に持ち込むためのシミュレーターです。

私たちが用意した30の場面は、すべて学校生活で頻繁に起こる「小さなつまずき」に基づいています。

- 「順番を待つ」(No.9)

- 「遊びに誘う」(No.11)

- 「協力する」(No.25)

これらは、単なる「お勉強」ではなく、集団生活を送る上での「土台」となるスキルです。

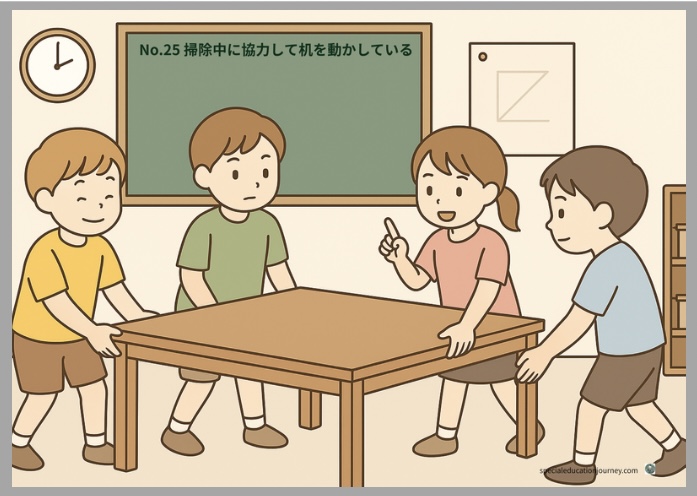

想像:体験談② 掃除時間になると「ふざけてしまう」Bくん

Bくん(小学校2年生・ADHD傾向)は、いつも元気ですが、特に掃除の時間になると興奮してしまい、机を運ぶ際にふざけて友達とぶつかることが多くありました。

そこで使ったのが、「No.25 掃除中に協力して机を動かしている」のカードです。

Bくんに「このカード、何してる?」と聞くと、「机、運んでる」と答えました。

「一人で運ぶのと、二人で運ぶの、どっちが大変そう?」

「一人」

「Bくんがいつもやってる『ガッチャン!』って運ぶのは、周りの人、どんな気持ちかな?」

Bくんは少し考えて「…危ない?」。

カードを見ながら「安全に運ぶための合言葉」を決めました。

「『せーの』で持って、『ゆっくり』置こう」

ロールプレイで、支援者と「せーの」「ゆっくり」の練習をしました。

次の掃除時間、Bくんは友達に「せーの、で持とう!」と声をかけていました。ふざけそうになる瞬間はまだありますが、「危ないから」ではなく「協力するため」というポジティブな目的に切り替わった瞬間でした。

「SST絵カード」で「問題行動」は減らせるのか?

SSTの重要な目的の一つに、問題行動の予防・低減があります。SST絵カードで「ダメ!」と禁止する(行動制止)カードはよく見かけます。

しかし、「ダメ」と制止するだけでは、子どもは「じゃあ、どうすればいいの?」と混乱してしまいます。

大切なのは、「してはいけない行動(不適切な行動)」の代わりに「どうすればよかったか(適切な代替行動)」を具体的に教えることです。

例えば、「ゲームで順番がなかなかこない」(No.10)とき。

不適切な行動:友達を押しのける、大声を出す

適切な行動:静かに待つ、「次かしてね」と伝える

「無料の絵カード」で問題行動に対応しようとすると、どうしても「禁止」のカードばかりになりがちです。SSTでは、「怒る」のカードではなく、「怒りそうになったらどうするか」(No.22 深呼吸する、No.21 先生に相談する)という「対処法(コーピング)」のカードが必要なのです。

想像:体験談③ 負けると泣いてしまうCさん

Cさん(小学校1年生)は、とても負けず嫌い。ゲームで負けると(No.12)、悔しくて泣き出してしまい、時にはカードを投げてしまうこともありました。これが「問題行動」として扱われていました。

私たちはCさんの「悔しい」という気持ちを否定しませんでした。

「悔しいよね。それだけ本気だったんだよね」

その上で、No.12「負けても『またやろうね』と伝える」カードを使いました。

「負けちゃった。すごく悔しい。でも、ここで泣いたら、勝ったお友達はどんな気持ちかな?」

「…困る?」

「そうだね。じゃあ、悔しいけど、なんて言えたらカッコいいかな?」

吹き出しに「まけたー!くやしい!」「でも、またやろうね!」と書き込みました。

ロールプレイでは、わざと負ける練習をしました。Cさんは悔しそうにしながらも「…また、やろう」と小さな声で言う練習をしました。

すぐにできるようにはなりませんでしたが、「負け=終わり」ではなく、「負け=次へのスタート」という視覚的なイメージ(カード)を持つことで、感情のコントロールが少しずつできるようになっていきました。

保育園から使える「ソーシャルスキル絵カード」の重要性

SSTは小学校からではありません。保育園や幼稚園の幼児期から「人との関わり方の基礎」を学ぶために絵カードは有効です。

基本的な生活習慣(手洗い、片付けなど)が多いですが、SSTでは「対・他者」のスキルに焦点を当てます。

- 「友だちに『おはよう』と声をかける」(No.2)

- 「物を借りる・返すときの言葉」(No.5)

- 「遊びに入りたい子が『まぜて』と言う」(No.11)

幼児期は、SSTを「お勉強」としてではなく、「ごっこ遊び」の延長として楽しく学ぶ絶好の機会です。保育園での導入は、小学校での集団生活をスムーズにするための「心のワクチン」とも言えます。

「SSTカードイラスト」の限界と「指導案」の価値

ここまで、SSTにおける絵カードの重要性を解説してきました。

SSTの成否は「イラスト」だけでは決まりません。

無料のイラスト素材の限界は、以下の点にあります。

- 体系性がない:「あいさつ」はあるけど「断り方」がない、などバラバラ。

- 指導法が不明瞭:そのカードを使って「何を」「どう」問いかければいいか分からない。

- 質が不安定:子どもが状況を誤解するような分かりにくいイラストもある。

本当に必要なのは、一貫したイラストで、子どもの発達段階と言語レベルに合わせ、体系的に「社会性」を学んでいける「カリキュラム(指導案セット)」です。

「伝わる」から「変わる」へ。指導案つきSST絵カード30場面セットのご紹介

私たちは、これまでの支援経験とSST研究に基づき、子どもたちが「つまずきやすい」けれど「乗り越えてほしい」30の重要な場面を厳選し、すべてに「指導案(導入・発問・ロールプレイ案・振り返り)」を付けたプログラムを作成しました。

すべての場面が、先ほどの無料サンプル(No.1)と同じ「5ステップ構成」になっています。

- ① イラスト(吹き出し空欄):状況を視覚化

- ② 導入トーク:想像力と共感を引き出す語り

- ③ 考える問い:言葉・表情・行動の選択を促す

- ④ ロールプレイ:実践を通して体感的に学ぶ

- ⑤ ふりかえり:習慣化・内省につなげる

このセットが一つあれば、先生や支援者の方は「今日はどのSSTをやろうか」と悩む時間を削減し、すぐに質の高いSSTを実践できます。

収録テーマ(全30場面)

【A:基本的なコミュニケーション】

- No.1 朝、教室に入るときに先生にあいさつする (★無料サンプル)

- No.2 友だちに「おはよう」と声をかける

- No.3 廊下ですれ違うときに会釈する

- No.4 給食を配ってくれた友だちに「ありがとう」

- No.5 物を借りる・返すときの言葉

- No.6 話を聞くときの姿勢と「うなずき」

- No.7 先生に呼ばれたときの返事「はい!」

- No.8 帰るときに「さようなら」「またね」と伝える

【B:集団生活のルール】

- No.9 順番を守って並ぶ

- No.10 ゲームで順番がなかなかこない

- No.25 掃除中に協力して机を動かしている

- No.26 授業中に友だちの話を聞いている

- No.27 約束・時間を守る

- No.30 集会や発表会で話を聞く

【C:友だちとの関わり(応用)】

- No.11 遊びに入りたい子が「まぜて」と言う

- No.12 負けても「またやろうね」と伝える

- No.13 困っている友だちに声をかける

- No.14 けんかしたあと「ごめんね」と伝える

- No.15 友だちが失敗したときにどう声をかける?

- No.16 自分のやりたい遊びと友だちの希望が違う

- No.17 嫌なことを言われたときの伝え方

- No.18 遊びに誘われたけど「今はやめとく」と断る

【D:自分の気持ちのコントロール】

- No.19 自分の気持ちを表す(うれしい・かなしい・くやしい)

- No.20 「やってみたい!」と伝える子

- No.21 困ったときに先生に相談する

- No.22 緊張しているときに深呼吸して落ち着く

- No.23 失敗して落ちこんでいる子が気持ちを話す

- No.28 先生に注意されたときの聞く姿勢

- No.29 忘れ物をしたときにどうする?

【E:学習・発表の場面】

- No.24 授業中に手をあげて発表する

まとめ

ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、子どもたちが社会で生きていくための「お守り」となるスキルを育てる、非常に重要な教育活動です。

「ソーシャルスキルトレーニングの絵カードを探される熱心な皆様にこそ、ただのイラスト素材ではなく、「指導」とセットになった本物の教材の価値を知っていただきたいと願っています。

まずは、私たちのSSTプログラムの質を、無料ダウンロードサンプルで実感してください。そして、もし「これなら続けられそう」「この子に必要だ」と感じていただけたら、ぜひ30場面のフルセットをご検討ください。

▼ご購入はこちらから(note)▼

【指導案フルセット】すぐに使えるSST絵カード30場面プログラム(全PDFダウンロード)

外部参考リソース

SSTや自立活動に関する公的な資料として、文部科学省のウェブサイトも参考になります。指導計画を立てる際の参考にしてください。

- 文部科学省:特別支援教育に関する教材

コメント