学校だけでなく、家庭でもできる支援や声かけの工夫を紹介します。「家ではどんな関わりをすればいいの?」「子どもの気持ちを落ち着かせたい」など、保護者の方が安心して日々の支援に取り組めるヒントをまとめています。

おうちでできる支援

おうちでできる支援知的障害の子への学習アプリのおすすめは?軽度知的障害の小学生に向けた勉強方法と無料療育ツール

知的障害(発達遅滞)を抱えるお子さまを持つ保護者の方にとって、日々の学習やコミュニケーションのサポートは、期待と不安が入り混じる大きな課題ではないでしょうか。特に「学校の授業についていけるのか」「将来のために、今何ができるのか」と悩まれるの...

おうちでできる支援

おうちでできる支援教科書の捨て方、名前そのままは危険?大量のプリント処分法まで徹底解説!

教科書の捨て方、名前そのままは危険?大量のプリント処分から「もったいない」活用法まで徹底解説!教科書の捨て方、これで合ってる?特に名前そのままで捨てるのは、個人情報が漏れそうで不安…この記事では、そんな教科書・ノート・プリント処分の「困った...

おうちでできる支援

おうちでできる支援【そのまま使える】クラス替え配慮のお願い例文!いじめ・発達障害への伝え方とタイミングを徹底解説

クラス替えの配慮をお願いしたい時、そのまま使える例文を紹介します。いじめや発達障害など、学校へどう伝えるのが効果的か、電話や手紙のタイミングも解説。6年間同じクラスになる確率など、親御さんの不安に寄り添い、新学年の準備をお手伝いします。

おうちでできる支援

おうちでできる支援小学校の支援学級に入る基準は?勧められた時の対処法、デメリットまで答えます

この記事では、「小学校の支援学級の基準」について、制度的な側面から、現場のリアルな声、そして保護者としての考えまで、詳しく掘り下げていきます。この記事を読むと、以下のことがわかります。小学校の支援学級を勧められた時に、まず何をすべきか「特別...

おうちでできる支援

おうちでできる支援ウィスク検査(WISC-V)を小学生が受けたら?結果の見方から支援への活かし方まで徹底解説

「うちの子、もしかして発達に凸凹があるのかも…」「学校の先生にウィスク検査を勧められたけど、一体どんな検査なんだろう?」「検査結果が出たけど、この数字はどういう意味?」小学生のお子さんを持つ保護者の方で、ウィスク検査(WISC-V)について...

おうちでできる支援

おうちでできる支援特別支援学級から普通学級への転籍は本当に幸せ?

特別支援学級から普通学級への転籍は本当に幸せ?手続き・判断基準・そして“子どもにとっての最善”を考える「うちの子、最近すごく成長したから、そろそろ普通学級でもやっていけるんじゃないかしら?」「支援学級から普通学級へ移れたら、それは子どもの成...

おうちでできる支援

おうちでできる支援天神学習の口コミと失敗しない活用法|小学生版の料金・効果を徹底解説

家庭学習の教材を選ぶとき、「本当に続けられるのか?」「口コミはどうなのか?」「失敗しないだろうか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、実際に姪が天神学習(小学生版)を使用し、私が学習をサポートした体験を踏まえて、口コミ...

おうちでできる支援

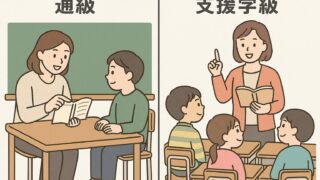

おうちでできる支援通級とは?通級指導教室のキホンから支援級との違いまで徹底解説

【2025年最新】通級とは?対象者は20万人超え!通級指導教室のキホンから支援級との違い、デメリットまで徹底解説「最近、学校の先生から通級を勧められたけど、一体どんなところ?」「うちの子、少し周りと違うかも…通級が必要な子ってどんな子?」「...

おうちでできる支援

おうちでできる支援【他責思考×発達障害】責任転嫁する子どもとの関わり方5選

発達障害のある子どもが「人のせいにする」他責思考の背景には、認知特性や困り感が隠れています。叱るだけでは変わらない責任転嫁にどう向き合うか?自己肯定感を育み、自律を促す5つの関わり方をご紹介します。

おうちでできる支援

おうちでできる支援支援学級と通級、うちの子に合うのはどっち?後悔しない特別支援学級・通級指導教室の選び方

「支援学級と通級、どう違うんですか?」これは、お子さんの発達に特性がある保護者の方から、本当によくいただく質問の一つです。うちの子には、一体どんな場所が合っているんだろう?もしかして、今の環境は合っていないんじゃないか?そんな不安を抱えてい...