「すきなのは、カレーとラーメン、どっち?」

こんな、大人にとっては実に些細で何気ない問いかけが、子どもたちの心をふっと緩め、自分自身と向き合い、そして他者との対話へと導く確かな一歩となることを、私は特別支援学級での自立活動の実践を通して実感しています。

今回ご紹介するのは、私が受け持つ特別支援学級で行った自立活動、『すきなのどっち』の実践レポートです。

※「すきなのどっち」カードのDLは、記事後半に掲載しています。

特別支援学級における子どもたちの現状と、自立活動への願い

私が関わってきた子どもたちは、知的発達の遅れに加え、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった発達特性を併せ持っていました。

どの子も、一人ひとり素晴らしい個性と可能性を秘めていますが、集団の中では、以下のような課題が見られることが少なくありませんでした。

- 『自己肯定感の低さ』失敗経験が重なったり、自分の思いが周囲に伝わらなかったりすることで、「どうせ自分にはできない」「言っても無駄だ」と諦めてしまう。

- 『対人関係の困難さ』自分の気持ちをうまく伝えられず、トラブルになったり、他者の意図を読み取ることが苦手で、孤立感を感じてしまったりする。

- 『衝動性や注意の偏り』自分の思いが先行し、他者の話を遮ったり、活動に集中できなかったりする。

- 『「選ぶ」経験の少なさ』 日常生活の中で、自分で何かを「選ぶ」「決定する」機会が限られている。これにより、主体性や自己決定の感覚が育ちにくい。

- 『集団でのルールの理解・遵守』 順番を守る、時間を意識するといった、集団行動に必要な基本的なルールを理解し、守って行動することに難しさがある。

子どもたち一人ひとりが、自分の特性を理解し、互いを尊重し合いながら、安心できる環境の中で自分らしさを発揮できる学級を目指してきました。

そのために、子どもたちが安心して「話すこと」「聞くこと」、そして「自分自身を知る」経験を積めるような活動は不可欠です。特別支援教育において、自立活動が子どもたちの「生きる力」を育む上で中核をなすものであると捉え、子どもたちの実態に合わせて様々な取り組みを行ってきました。

その中で、特に子どもたちの心に響き、確かな成長を促したのが、今回紹介する『すきなのどっち』という活動でした。

SSTや自立活動におすすめの簡単ゲームとは?

ねらい

『すきなのどっち』を自立活動として位置づけるにあたり、明確なねらいを設定しました。これは、特別支援学級の子どもたちにとって、将来にわたってより豊かな人生を送る上で基盤となる力であると確信しているからです。

【主なねらい】

1. 『自分の気持ちや考えを言葉で伝える力を育てる』

(学習指導要領 自立活動 事項6-2「他者に働きかけること」「自分の状態や気持ちを伝えたり、表現したりすること」に関連)

自分の内面(好き・嫌い、楽しい・悲しい、こうしたい・ああしたい)に意識を向け、それを適切な言葉で表現する練習をします。「どっち?」という二者択一の質問形式にすることで、思考のハードルを下げ、答えやすくする工夫を含んでいます。

2. 『相手の話を聞き、応答するなど、やり取りを楽しむ力を育てる』

(学習指導要領 自立活動 事項3-3「相手の言葉や話の様子、表情などから相手の気持ちを理解すること」「自分の要求や気持ちを伝え、相手とやり取りすること」に関連)

相手の質問に耳を傾け、相手の答えを聞く姿勢を養います。簡単な相槌や応答を通して、会話のキャッチボールを経験します。他者の多様な価値観(自分と違う「好き」)に触れることで、互いを認め合う第一歩とします。

3. 『「選ぶ」ことを通して自己決定の感覚を育む』

(学習指導要領 自立活動 事項1-2「自分のこととして課題に主体的に取り組むこと」に関連)

提示された選択肢の中から、自分の意思で一つを「選ぶ」経験を積み重ねます。自分で選んだことに対する責任感や、選択が受け入れられることによる安心感を育みます。小さな自己決定の積み重ねが、自己肯定感や主体性の向上につながります。

活動のもう一つの大切な側面「勝ち負けのない安心感と、共に楽しむ時間」

『すきなのどっち』は、競い合う活動ではありません。どちらを選んでも正解であり、誰かが勝ち、誰かが負ける、という結果がありません。この「勝ち負けがない」という点が、子どもたちが安心して活動に参加できる非常に重要な要素です。評価されることを気にすることなく、自分の率直な気持ちを表現し、他者の表現を受け止めることができます。

活動全体を通して、終始和やかで和気藹々とした雰囲気で行われます。子どもたちは、友達の意外な「好き」を知って驚いたり、同じ「好き」を見つけて共感したりと、ポジティブな感情を共有する経験を積むことができます。このような「共に楽しむ時間」を持つことは、集団への所属感を高め、他者との良好な関係性を築く上で大切な土台となります。

これらのねらいは、子どもたちが将来、社会の中でより主体的に生き、他者と円滑な関係を築いていくために不可欠な力です。『すきなのどっち』は、遊びの要素を取り入れながら、これらの重要なスキルを楽しみながら習得できる活動としてデザインしました。

特別支援学校教育要領 学習指導要領解説 自立活動編を参考にしています。

子どもたちの主体性と社会性を育むための工夫

活動を進めるにあたり、全ての子どもたちが安心して参加し、それぞれのペースで学びを得られるように、いくつかの工夫を凝らしました。特別支援学級の特性を踏まえた、視覚的な支援や構造化、そして教師の関わり方を重視しています。

工夫

- 「めあてカード」の活用「自分で目標を選び、活動に主体的に取り組む」

活動の前に、ホワイトボードに様々な「めあてカード」を貼り出します。「落ち着いて話す」「最後まで聞く」「いいリアクションをする」「大きな声で話す」「いらいらしたらやすむ」など、子どもたちの実態に合わせて教師が作成したものです。子どもたちは、その中から今日の自分の「めあて」を一つ選び、自分の席の前に置きます。この工夫の意図は、子どもたちに活動のねらいを分かりやすく提示し、自分自身で今日の取り組み課題を認識してもらうことにあります。「先生に言われたからやる」のではなく、「自分がこれに取り組もう」という主体性を引き出し、活動へのモチベーションを高めます。また、自己理解(自分は何が苦手か、何を頑張りたいか)を促す効果もあります。 - ルールと進め方の視覚化「見通しを持ち、安心して参加できる環境を作る」

活動のルール(例:「カードを引いた人が質問する」「相手の答えを最後まで聞く」「答えを聞いたら『そうなんだ』などと返事をする」「順番を守る」「活動時間を確認する」)や、活動の全体の流れは、イラストや短い言葉で書いたカードを提示し、視覚的に分かりやすく示しました。これにより、子どもたちは「これから何をするのか」「自分は何をすればよいのか」という見通しを持つことができます。特に、活動の切り替えが苦手な子や、先の見通しが持てないと不安になる子にとって、この視覚的な構造化は安心感を与え、落ち着いて活動に参加するために非常に有効でした。 - カードのテーマ設定「日常的で楽しいテーマで、子どもたちの興味を引き出す」

質問の内容は、子どもたちの身近な生活や興味に関わる、ポジティブで楽しいテーマを選びました。「好きな食べ物」「好きな動物」「好きな遊び」「行ってみたい場所」など、子どもたちが答えやすい、日常的な内容を扱うことで、リラックスした雰囲気で活動に入ることができます。ネガティブな内容や、正解・不正解のある内容は避け、「どちらを選んでも、その子の個性として受け止められる」という安心感を大切にしました。

教師の役割と事前の指導の重要性

この活動を単なる「ゲーム」にせず、子どもたちの成長に繋がる自立活動とするためには、教師の積極的な関わりと、事前の丁寧な指導が不可欠です。

まず、教師自身が活動に積極的に参加することが重要です。教師も子どもたちと一緒にカードを引き、自分の「好き」を話したり、子どもたちの話を聞いてリアクションしたりすることで、活動の楽しさを共有し、安心できる雰囲気を作ります。教師が楽しそうに参加することで、子どもたちも安心して自分の気持ちを表現しやすくなります。また、教師がモデルとなって「聞く姿勢」や「応答の仕方」を示すことで、子どもたちは自然とコミュニケーションのスキルを学びます。教師がそれぞれの発言のバランスを取り、特定の子だけが話しすぎたり、全く話せなかったりしないように調整することも大切な役割です。

次に、事前の指導を丁寧に行うことです。

活動のルール(順番を守る、時間を意識する、人の話を最後まで聞くなど)を理解し、実践することは、特別支援学級の子どもたちにとって容易ではありません。

活動を始める前に、イラストカードなどを使ってルールを繰り返し確認したり、ルールを守ることの重要性や、ルールを守ることでみんなが気持ちよく活動できることを具体的に伝えたりする時間を十分に取ります。

「順番を守る」というルールは、自分の要求を我慢し、他者を待つという社会性の基礎を育む上で非常に重要です。「時間」についても、タイマーなどを活用して活動時間を意識させ、「時間になったら終わりにする」という見通しを持たせる練習をします。こうした事前の指導を繰り返し行うことで、子どもたちは活動に必要な基本的なスキルを身につけ、活動中の混乱を防ぎ、スムーズな進行に繋がります。

活動の具体的な流れ

実際の活動は、以下のような流れで進めました。子どもたちの集中力や理解度に合わせて、時間は15分〜20分程度で設定することが多かったです。事前のルール指導で確認した内容を意識しながら進めます。

1.導入とルールの確認

「さあ、今日の自立活動は『すきなのどっち』をやるよ!」と子どもたちに声をかけ、活動への期待感を高めます。事前に作成しておいたルールのカードを提示しながら、一つずつ丁寧に確認します。

- 質問カードを引きます。カードに描かれたうちの、どっちがすきかを答えます。

- 伝え方は、人それぞれ。ことばで伝える、指をさして伝える、視線を向けて伝える、どのような方法でもかまいません。

- どうして、好きなのかを答えます。

どうして好きなのか、選んだ理由を答えてみましょう。自分のことを考えるきっかけになるかもしれません。でもムリに答える必要はありません。- 「どっちもすき」「どっちもすきじゃない」「わからない」としたら。。。

「いまの気分だったら、どっち?」「どちらかといえば、どっち」と考えてみてください。- でも、ムリに答えなくてもいいんです。

答えられそうもないときは「パス!」と言いましょう。

「みんなが話し終わるまで、静かに聞こうね。順番を抜かさないよ」など、肯定的な言葉遣いで伝えます。

2. めあての設定

ホワイトボードに貼った「めあてカード」の前で、一人ずつ自分の今日の「めあて」を選びます。子どもたちが選んだめあてを教師が確認し、「〇〇くんは『最後まで聞く』をめあてにしたんだね、素晴らしい!」などと肯定的な声かけを行います。

3.ゲームスタート 『すきなのどっち』実践

誰から始めるか順番を決め、ゲームをスタートします。教師も参加者の一員として活動に入ります。

1. 最初にカードを引いた子が、カードに書かれた質問を読み上げ自分で答えます。「すきなのは、ネコとイヌ、どっち?」

2. 考えながら自分の「好き」を選びます。「うーん、イヌ!」

3. 教師や児童が「イヌなんだね!どうしてイヌが好きなの?」と問いかけ、さらに話を広げる促しをします。(無理強いはしません)

4. 周りの子は、話している子の方を見て、うなずいたり、「そうなんだ」「へー」といったリアクションを示します。

5. 全員が答えたら、順番を守って、次の子に質問する番が回ってきます。

このシンプルな流れを繰り返す中で、子どもたちは自然とコミュニケーションのスキルを磨いていきます。

4.ふりかえりとフィードバック

活動の終わりに、今日の活動を振り返ります。「今日の自分のめあて、達成できたかな?」と問いかけます。

教師は、一人ひとりの子どもたちの良い点や頑張りを具体的に褒め、承認します。「〇〇くんは、イヌが好きって理由をしっかり教えてくれたね、素晴らしい!」「△△さんは、人の話を聞いているときに、ニコニコうなずいてくれていたね、とっても良かったよ!」など、ポジティブなフィードバックを行うことで、子どもたちの自己肯定感を高めます。

子どもたちの変化と成長

この活動を続ける中で、子どもたちの表情や言動に、目に見える確かな変化が現れ始めました。

例えば、普段は自分の気持ちを表に出すことが少なく、質問されても「分からない」と答えることが多かったA君(小学部3年生)。活動の開始当初、カードを引いてもモジモジしてしまい、なかなか質問できませんでした。しかし、何度か活動を繰り返すうちに、ある日「すきなのは、メロンパンとカレーパン、どっち?」と小さな声で質問することができたのです。みんながそれぞれの答えを言っていくのを、彼は嬉しそうな顔で聞いていました。そして、自分の番になったとき、はっきりとした声で「ぼくは、メロンパンがすき!」と言いました。そのときの彼の、顔いっぱいの笑顔と、自信に満ちた声色を、私は忘れることができません。

また、B君(小学部5年生)は、衝動性が高く、人の話を最後まで聞くことに難しさがありました。彼のめあてはいつも「最後まで聞く」でした。教師が一緒に活動に参加し、彼が衝動的な発言をしそうになったときに、アイコンタクトなどで「待ってね」と促す支援を続けました。ある日、「すきなのは、夏と冬、どっち?」という質問に対し、彼はすぐに答えそうになりましたが、グッとこらえ、少し考えてから「うーん、どっちもすきだけど、きょうは夏!だって、プールに入れるから!」と理由を添えて話すことができたのです。めあてに向かって自己調整しようと努力する姿に、大きな成長を感じました。

Cさん(小学部1年生)は、普段は言葉数が少なく、自分の要求を伝えることが苦手でした。『すきなのどっち』では、最初は言葉が出ませんでしたが、しばらく考えてから小さな声で「ネコ…」と答えました。その後、言葉で話すことが難しくても、指差しやジェスチャーで答えを示したり、楽しそうに笑ったりと、様々な方法で自分の気持ちを表現するようになりました。教師が彼女の小さな声やジェスチャーを見逃さず、「〇〇ちゃんはネコが好きなんだね!」と肯定的に返すことで、彼女は「自分の気持ちを表現しても大丈夫だ」という安心感を得ていきました。

これらのエピソードはほんの一部ですが、『すきなのどっち』が子どもたちの「選ぶ力」「伝える力」「聞く力」だけでなく、自己肯定感、自己調整力、他者との関わり方を育む上で、いかに有効であるかを物語っています。

これらのエピソードはほんの一部ですが、『すきなのどっち』が子どもたちの「選ぶ力」「伝える力」「聞く力」だけでなく、自己肯定感、自己調整力、他者との関わり方、そして何よりも「自分は大切な存在である」という感覚を育む上で、いかに有効であるかを物語っています。子どもたちは、この活動を通して、自分の「好き」や「自分自身」が受け入れられる経験を積み重ね、安心して自分を表現できるようになっていきました。

【教材販売のお知らせ】実践から生まれた『すきなのどっちカード50枚+指導書セット』

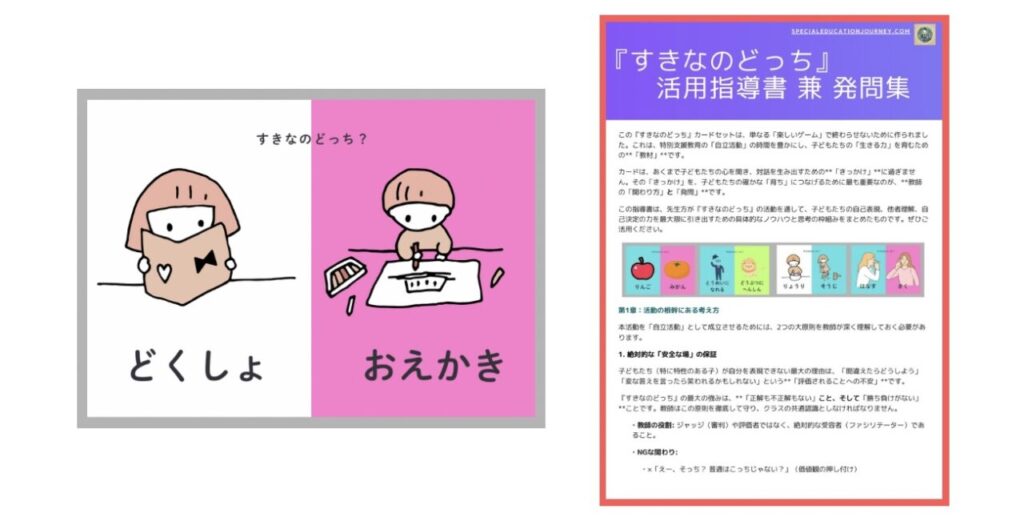

この活動を行う上で中心となるのが、『すきなのどっちカード』です。

市販にも素晴らしいカード教材はあります。しかし、日々の実践で使うには、「もっと子どもたちの実態や興味に合ったテーマが欲しい」「手の不器用な子でも持ちやすいサイズがいい」「視覚的に分かりやすいデザインがいい」という思いが募り、自作することにしました。

【こだわりのポイント①:扱いやすいA5サイズ】

私が作成したカードは、A5サイズを基本にしています。

• 子どもたちの手の大きさに馴染む: 小学生の子どもたちが持ちやすく、操作しやすい、ちょうど良い大きさです。

• 視覚的な分かりやすさ: 絵や文字が大きく、視覚的に情報を認識しやすいです。読み書きに困難さのある子にも分かりやすく提示できます。

• グループでの使いやすさ: 複数人で見ても分かりやすいサイズ感です。

【こだわりのポイント②:現場で生まれた多様なテーマ】

カードの具体的な内容としては、「たべもの」「どうぶつ」「あそび」「がっこうにあるもの」といった身近なテーマから、「(もし〜だったら)どっち?」「(気持ち)どっち?」といった少し抽象的なテーマまで、子どもたちの実態に合わせて幅広く用意しました。

• 「すきなのは、りんごとみかん、どっち?」

• 「すきなのは、いぬとねこ、どっち?」

• 「すきなのは、おにごっことだるまさんがころんだ、どっち?」

• 「いってみたいのは、うみとやま、どっち?」

• 「つかいたいのは、えんぴつとクレヨン、どっち?」

カードには、具体的なイメージを持ちやすい親しみやすいイラストを配置し、シンプルな文字を添えています。(印刷後、ラミネート加工し、角を丸くカットして使用していました)

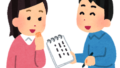

【教材セット(全50枚+指導書)をnoteで販売します】

この実践を続ける中で、子どもたちの反応を見ながら改良を重ね、最終的に50枚の『すきなのどっちカード』が完成しました。

さらに、この記事で紹介した「教師の役割」で触れたように、この活動はカードを提示するだけでは十分な効果が得られません。

• 子どもが選びやすい発問は?

• 理由を引き出すための問い返しは?

• 活動が盛り上がるリアクションの仕方は?

• ルールを守るための事前指導のポイントは?

こうした、現場ですぐに使える具体的なノウハウを詰め込んだ「活動指導書・発問集」も併せて作成しました。

この「すきなのどっちカード厳選50枚」と「すぐに使える!活動指導書・発問集」をセットにしたPDFデータを、このたびnoteで販売することにいたしました。

忙しい先生方が、印刷してラミネートするだけですぐに実践できるようになっています。

【まずは無料サンプルをお試しください!】

「まずは自分の学級で試してみたい」という先生方のために、50枚のカードの中から厳選したイラストカード8枚のPDFデータを無料でダウンロードできるようにいたしました。

印刷・加工して、ぜひご活用ください。まずは3、4人の小グループや一対一でお試しいただくのがおすすめです。

『すきなのどっちカード』無料サンプル(8枚)ダウンロードはこちら👇

【全50枚のカードと指導書はこちら】

サンプルをお試しいただき、子どもたちの手応えを感じていただけましたら、ぜひ全50枚のカードと、より深い学びに繋げるための「活動指導書・発問集」がセットになった有料版をご検討ください。

[note販売ページ]『すきなのどっちカード50枚+指導書セット』ご購入はこちら

実践から見えてきたこと

『すきなのどっち』の実践を通して、特別支援教育における重要な示唆を得ることができました。

• 『「選ぶ」機会の保障は、自己肯定感と主体性の育成に不可欠』

小さな選択を繰り返す中で、「自分で選んでいいんだ」「自分の選択は受け入れられるんだ」という安心感と成功体験を積み重ねる機会となります。

• 『安心できる環境設定が、コミュニケーションの第一歩』

失敗を恐れずに話せる、たとえ言葉に詰まっても待ってもらえる、どんな答えでも否定されない、という安心感が、子どもたちが心を開くために不可欠です。

• 『目標設定と振り返りが、自己理解と自己調整能力を高める』

「めあてカード」は、子どもたちが自分自身の行動や感情に意識を向け、それを調整しようと試みるプロセス(メタ認知)を促します。

• 『教師の受容的な姿勢と肯定的なフィードバックの重要性』

子どもたちのどんな小さな声も聞き漏らさず、彼らの頑張りを具体的に承認する教師の姿勢は、子どもたちの安心感と自己肯定感に直結します。

• 『ルール遵守と社会性の基礎を育む』

この活動は、単なるおしゃべりではなく、明確なルール(順番、時間、傾聴など)の中で行われます。これが社会性の基礎となります。

おわりに

自立活動は、子どもたちが社会の中で自分らしく、豊かに生きていくための基盤となる力を育む、まさに「生きる力を育てる時間」であると改めて感じています。

今回ご紹介した『すきなのどっち』は、特別な教材や高度なスキルを必要とする活動ではありません。しかし、子どもたちが「選ぶ」という小さな自己決定をし、自分の「好き」を「伝える」という経験を重ねる中で、彼らの内面に秘められた力が引き出され、自己肯定感を高め、他者との温かい繋がりの大切さを学ぶ、素晴らしい機会となりました。

この記事が、先生方の日々の実践のヒントになれば幸いです。

コメント