【無料DLあり】SSTイラスト教材「こんなときどうする?」ソーシャルスキルトレーニング絵カードで子どもの心を育む

「友だちとの関わり方がわからない…」

「自分の気持ちをうまく伝えられない…」

「学校での小さなトラブルに、どう声をかけたらいいか迷ってしまう…」

子育てや教育の現場で、お子さんの「こんなときどうする?」という場面に、どう寄り添えば良いか悩んでいませんか?

そんな悩みを解決する強力な味方が、ソーシャルスキルトレーニング(SST)です。特に、視覚的に分かりやすいSSTイラストやソーシャルスキルトレーニング絵カードを使ったトレーニングは、小学生の子どもたちにとって非常に効果的です。

この記事では、子どもたちのコミュニケーション能力と心の成長をサポートするために開発した、オリジナルSST教材について、その魅力と活用法を余すところなくお伝えします。

この記事を読むとわかること

- ソーシャルスキルトレーニング(SST)の具体的な内容と、小学生になぜ必要なのか

- SSTイラストや絵カードを使った、家庭や学校でできる効果的なトレーニング方法

- すぐに試せる!無料ダウンロード可能なオリジナルSST絵カード「こんなときどうする?」と発問指導書の紹介

- 子どもたちのリアルな変化を綴った、SSTカードの実践体験談

- 教材に込めた筆者の想いと、子どもたちの未来への願い

この記事が、お子さんの「生きる力」を育む一助となれば幸いです。

ソーシャルスキルトレーニングの内容とは?小学生になぜ必要?

「ソーシャルスキルトレーニング」と聞くと、少し難しく感じるかもしれません。しかし、その内容はとてもシンプルです。ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは、社会(ソーシャル)の中で他の人と円滑な人間関係を築き、上手に生活していくための技術(スキル)を、具体的な練習を通して学ぶトレーニングのことです。

挨拶をする、感謝を伝える、順番を守るといった基本的なことから、意見の対立を解決する、相手の気持ちを察して行動するなど、より高度なスキルまで、その範囲は多岐にわたります。

特に小学生の時期は、子どもが親や先生の保護のもとから少しずつ自立し、友だちとの間で濃密な人間関係を築き始める大切な時期です。この時期に経験する様々な成功体験や失敗体験が、その後の人格形成に大きな影響を与えます。

しかし、多くの子どもたちは、これらのスキルを生まれつき持っているわけではありません。

- 自分の気持ちを言葉にするのが苦手で、つい手が出てしまう。

- 相手の表情や状況が読み取れず、悪気なく傷つけることを言ってしまう。

- 断り方がわからず、嫌なことでも我慢してしまう。

- 失敗や敗北を受け入れられず、かんしゃくを起こしてしまう。

こうした壁にぶつかる中で、子どもたちは対人関係に自信をなくしたり、学校生活そのものが苦痛になったりすることもあります。SSTは、こうした子どもたちが一つ一つのスキルを具体的に学び、「こうすればいいんだ!」という成功体験を積むことで、自信を持って社会と関わっていくための土台を築くことを目的としています。

自転車の乗り方を補助輪をつけて練習するように、対人関係のスキルも、SSTイラストやソーシャルスキルトレーニング絵カードのような具体的なツールを使って、一つひとつ丁寧に練習していくことが大切なのです。

ソーシャルスキルトレーニングとは例えばどんなスキルですか?具体的な場面から解説

では、SSTでは具体的にどのようなスキルを学ぶのでしょうか。それは、子どもたちが日常生活で遭遇する「あるある!」な場面の中に隠されています。

例えば、私が作成したSST絵カード「こんなときどうする?」の50場面の中からいくつか例を挙げてみましょう。

- 場面②「順番をぬかされた」

学ぶスキル: アサーション(適切な自己主張)、感情のコントロール

ただ「やめてよ!」と怒鳴るのではなく、「僕が先に並んでいたよ」「次は僕の番だよ」と、相手を不快にさせずに自分の状況を伝えるスキルを学びます。悔しい気持ちをどうコントロールするかも重要なテーマです。 - 場面⑥「友だちがころんで泣いている」

学ぶスキル: 共感性、援助行動

見て見ぬふりをするのではなく、「大丈夫?」と声をかける、先生を呼びに行くなど、相手の状況を見て、自分に何ができるかを考えて行動するスキルを育みます。 - 場面⑩「ゲームでまけた」

学ぶスキル: 感情のコントロール、フラストレーション耐性(欲求不満耐性)

負けた悔しさで泣いたり、相手を責めたりするのではなく、「悔しいな。でも、おめでとう」「もう一回やろう!」と気持ちを切り替えるスキルを練習します。勝者を素直に称えるスポーツマンシップにも繋がります。 - 場面㉑「なかよしの友だちが別の子と遊んでいた」

学ぶスキル: 感情のコントロール、ポジティブシンキング

寂しさや嫉妬といった複雑な感情を自覚し、その感情に振り回されないようにします。「仲間外れにされた」とネガティブに捉えるのではなく、「後で一緒に遊ぼうって言ってみようかな」と前向きな行動を考える練習をします。

このように、SSTは抽象的な精神論ではなく、具体的な場面設定の中で「どう考え」「どう行動するか」をシミュレーションする、極めて実践的なトレーニングです。

そして、このトレーニングの効果を最大限に引き出すのが、SSTイラストや絵カードです。イラストは、場面の状況を瞬時に、そして客観的に伝えてくれます。子どもたちはイラストを見ることで、登場人物の気持ちを想像しやすくなり、自分事としてその場面に入り込むことができるのです。言葉だけの説明よりも、はるかに深く、そして楽しく学ぶことができるのが、イラスト教材の最大の強みと言えるでしょう。

無料で試せる!SSTカード「こんなときどうする?」でソーシャルスキルを育てよう

「SSTが大切なのはわかったけれど、具体的にどう始めたらいいの?」

そう思われた方のために、まずは無料で教材の良さを体験していただけるよう、2つの無料ダウンロードコンテンツをご用意しました。

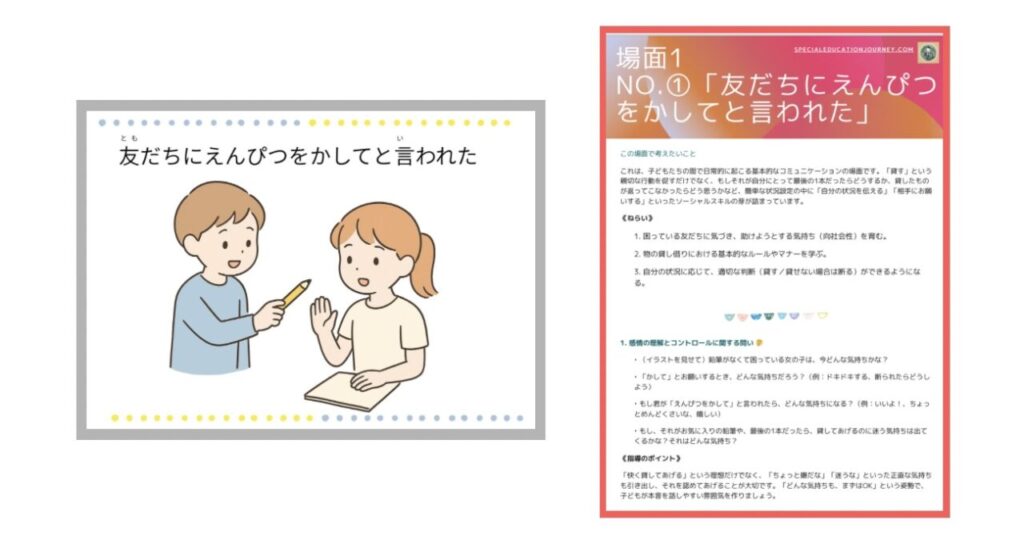

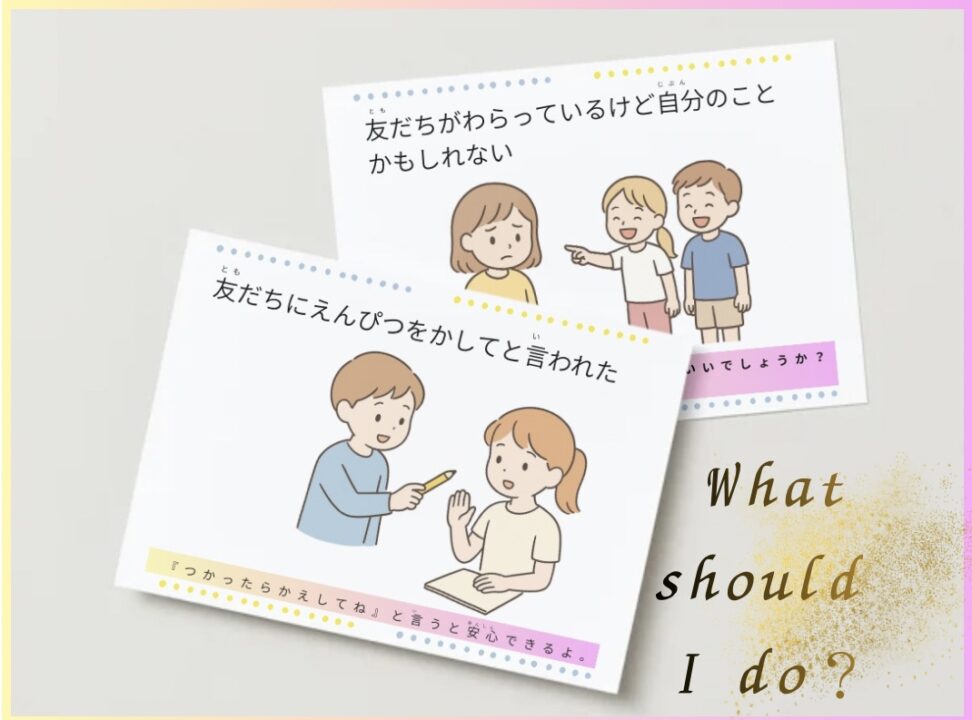

【無料ダウンロード①】SST絵カード「友だちにえんぴつをかしてと言われた」

まず、全50種類の中から、多くの子どもが経験するであろう基本的なコミュニケーション場面のカードを1枚、無料サンプルとしてご提供します。

▼場面カードサンプル:No.1「友だちにえんぴつをかしてと言われた」

この1枚のカードから、子どもたちと様々な対話が生まれます。

- 「かして」と言われたら、どんな気持ちになるかな?

- 貸してあげたいけど、これが最後の1本だったらどうする?

- もし貸したくないときは、どうやって断ればいいかな?

- 「ありがとう」って言われたら、どんな気持ち?

ただ「貸してあげなさい」と教えるのではなく、貸す・貸さない、それぞれの選択肢の先にある気持ちや結果を子ども自身に考えさせることが、本当の意味でのソーシャルスキルを育みます。

▶︎SST絵カードNo.1「友だちにえんぴつをかしてと言われた」 無料ダウンロードはこちら👇

【無料ダウンロード②】発問指導書サンプル「先生がちがう子をほめていた」

次に、教材の核となる「発問指導書」のサンプルです。

今回は、添付いただいた写真の場面でもある、子どもが複雑な感情を抱きやすいNo.50「先生がちがう子をほめていた」の指導書を紹介ささます。イラストDLに合わせて、No.1「友だちにえんぴつをかしてと言われた」の発問指導書を無料DLできるようにしています。

この場面では、嫉妬や悔しさといったネガティブな感情とどう向き合うか、という非常に重要なテーマを扱います。この指導書では、子どもたちの内面を深く引き出すための発問を、3つのねらいに沿って体系的にまとめています。

【発問指導書サンプル】

No.50「先生がちがう子をほめていた」

《ねらい》

1. 他者の成功を素直に認め、自分自身の成長の糧とするポジティブな思考を育む。

2. 嫉妬や悔しさといった自然な感情を認識し、適切にコントロールする方法を学ぶ。

3. 褒められた友人に対して、祝福の言葉をかけるなど、適切な社会的行動を身につける。

1. 感情の理解とコントロールに関する問い 🤔

他の子が褒められているのを見たときに湧く複雑な感情を認識し、その感情に流されないようにするための問いです。

- 先生が他の友だちを褒めているのを見たとき、心の中でどんな気持ちになりますか?(例:すごいと思う、自分も褒められたい、少し悔しい、うらやましい)

- 「どうして自分じゃないんだろう」とモヤモヤした気持ちが湧いたとき、どんな行動を取ってしまいそうになりますか?(例:褒められた子を無視する、ムスッとする、関係ない話をする)

- そのモヤモヤした気持ちを、そのまま友だちや先生にぶつけるのは良いことでしょうか?それはなぜですか?

- 自分の「悔しい」という気持ちを、次に自分が頑張るためのエネルギーに変えるとしたら、どうすればいいでしょうか?

2. 適切な応答と行動に関する問い 🗣️

褒められた友だちに適切に反応し、その成功を素直に認めるための言葉遣いや態度を練習する問いです。

- 褒められた友だちに、どんな言葉をかけてあげると素敵ですか?(例:「すごいね!」「おめでとう」「頑張ってたもんね」)

- 心から「すごいね」と思っていることを伝えるには、どんな表情や声のトーンが良いと思いますか?(実際にやってみよう)

- 友だちの褒められた内容をよく聞いて、「自分も同じようにできるようになりたい」と思ったら、どんな言葉で友だちに質問しますか?(例:「どうやってそんなに上手になったの?」「私もやってみたいから、コツを教えて!」)

- 褒められている友だちの邪魔をしないように、先生の話を最後まで聞くのはなぜ大切だと思いますか?

3. ポジティブな行動への転換に関する問い ✨

他の子の成功を参考に、自分自身の今後の行動目標を具体的に立てるための問いです。

- 褒められていた友だちの、どんなところが素晴らしかったと思いますか?(例:毎日練習していた努力、諦めない姿勢、丁寧な字)

- 先生に褒められるような行動や努力を、自分も次にやってみようと思ったら、具体的にどんな小さな目標を立てますか?(例:まずは1日5分だけ練習する、わからないところはすぐ質問する)

- 「先生に褒められたい」という気持ちをパワーにして、明日からどんなことから始めてみますか?

この発問例を見ていただくと、単に「おめでとうと言いなさい」と行動を教えるのではなく、①感情の認識 → ②適切な行動の選択 → ③未来へのポジティブな転換というステップを踏んで、子どもの思考を深めていけるように設計されていることがお分かりいただけるかと思います。

この詳細な指導書が、厳選した10場面分セットになっているのが、販売する教材の大きな特徴です。

>発問指導書サンプルPDF 無料ダウンロードはこちら👇

2種類のソーシャルスキルトレーニング絵カード、そのメリットと効果的な使い方

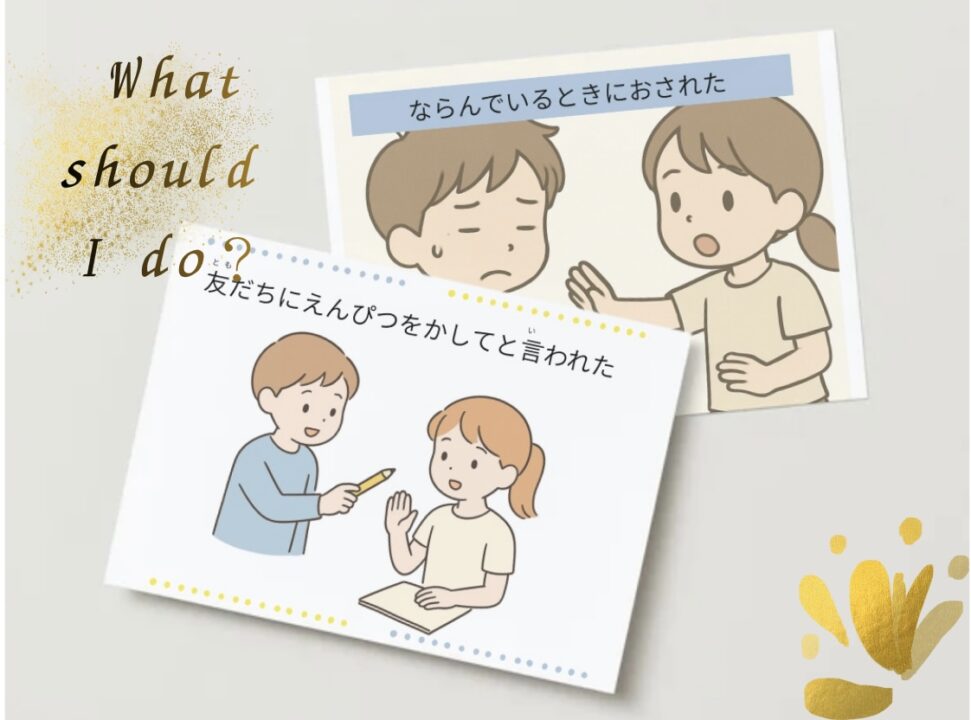

今回noteで販売する教材は、皆様のニーズに合わせて選べるよう、2種類のカードタイプをご用意する予定です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、お子さんや指導場面に合ったものをお選びください。

タイプA:イラストのみのシンプルカード

タイプA

メリット

- 子どもの自由な発想を引き出せる: 文字情報がないため、子どもはイラストから自由に状況を読み取り、感じたこと、考えたことを素直に表現できます。指導者の予想を超えた、ユニークな意見が飛び出すこともあります。

- 応用範囲が広い: 見る人によって解釈が変わるため、一つの場面から様々なテーマ(登場人物の気持ち、その後の展開、問題解決の方法など)に話を広げることができます。

- 想像力を刺激する:「この子、今何を考えてるんだろう?」「この後どうなると思う?」といった問いかけが、子どもの想像力や思考力を豊かに育みます。

デメリット

- 指導者のスキルが問われる: 子どもの反応を引き出し、対話を深めるためには、指導者側が的確な発問を準備しておく必要があります。

- SST初心者には少しハードルが高い: どこから問いかければ良いか、どう話を展開すれば良いか迷ってしまう可能性があります。

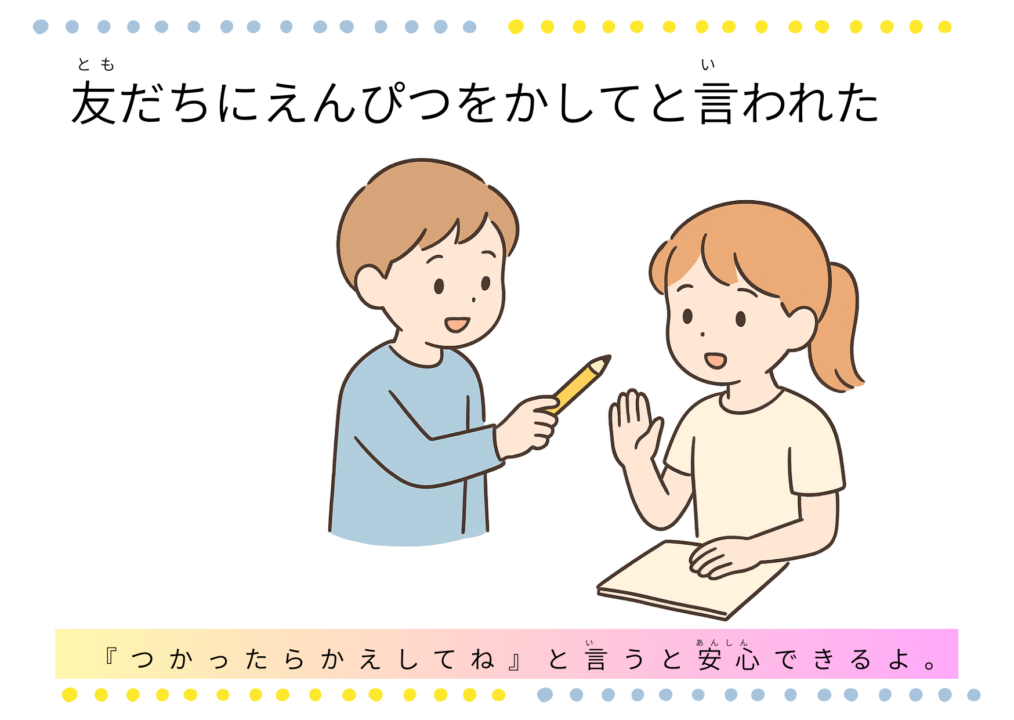

タイプB:問いかけ・アドバイス付きカード

タイプB

メリット

- 誰でもすぐにSSTが実践できる: カードに基本的な問いかけや行動のヒントが記載されているため、SSTに慣れていない保護者の方や先生でも、迷うことなく質の高い対話が始められます。

- 指導のポイントが明確: その場面で学ぶべきソーシャルスキルの要点が示されているため、ゴールを見失うことなくトレーニングを進められます。

- 家庭での手軽な学びに最適: 親子でカードを見ながら、「こんなとき、どうする?」と気軽に話し合うきっかけになります。

デメリット

- 発想がヒントに引っ張られる可能性: 最初に文字情報が目に入ることで、子どもの自由な発想が少し制限されてしまう場合があります。

- 対話が定型的になりやすい: カードの問いかけに答えるだけで終わってしまい、そこから対話が広がりにくいケースも考えられます。

効果的な活用シーンのご提案

どちらのカードにも良さがあります。以下のような活用シーンを参考に、ご自身の目的や環境に合わせてお選びください。

- 【クラス・集団指導で】→ タイプAがおすすめ!

テレビやプロジェクターにイラストを大きく映し、「この後どうなるか、グループで話し合ってみよう!」と投げかけ、アクティブラーニングを促進します。多様な意見が出ることで、子どもたち同士の学び合いが生まれます。 - 【小グループ・個別指導で】→ タイプAとBの併用も効果的!

まずタイプAのカードで自由に考えさせ、その後タイプBのカードを見せて「こんな考え方もあるね」と視点を広げる、といった使い方ができます。子どもの特性に合わせて、じっくりと対話を深めるのに向いています。 - 【ご家庭で親子で】→ タイプBがおすすめ!

夕食後や寝る前の少しの時間に、1枚カードを引いて親子で話す習慣を作るのに最適です。親が「教える」のではなく、カードをきっかけに「一緒に考える」スタンスが、子どもの自己肯定感を育みます。

【実践体験談】SSTカード「こんなときどうする?」で子どもたちに起きた驚きの変化

私は長年、小学校の教員として多くの子どもたちと接してきました。その中で、子どもたちの間で起こるトラブルの多くは、彼らの「意地悪な心」からではなく、「どうしていいかわからない」というスキルの不足から生じていることを痛感していました。

このSST絵カードをクラスで導入したときのことです。特に印象的だったのが、自分の意見を言うのが苦手で、いつも友だちの顔色をうかがっていたA君と、活発で正義感が強いけれど、時に言葉が強すぎて友だちとぶつかってしまうBさんでした。

ある日、場面⑨「ならんでいるときにおされた」のカードを使って授業をしました。

イラストには、列に並んでいる子の背中を、後ろの子がふざけて押している様子が描かれています。

「こんなとき、どうする?」

私の問いかけに、多くの子が「『やめてよ!』って言う」「先生に言う」と答えました。

しかし、A君は下を向いたまま何も言えません。私はA君に「押されたら、どんな気持ちになるかな?」と尋ねました。彼は小さな声で「…いやな気持ち」と答えました。

「そっか。いやな気持ちだよね。でも、『やめて』って言うのは勇気がいるかな?」

A君はこくりと頷きました。

そこで、私はロールプレイングを提案しました。私が押す役、A君が押される役です。「いやだから、やめてください」と言う練習をしました。最初は蚊の鳴くような声でしたが、クラスのみんなが「がんばれ!」と応援する中で、A君は少しずつ大きな声で、そして私の目を見て言えるようになりました。

その数日後、休み時間に奇跡が起きました。給食の列に並んでいたA君が、ふざけてきた子に、はっきりと「やめて」と言えたのです。言われた子も、A君の真剣な表情にハッとした様子で「ごめん」と謝っていました。A君が、自分の力で小さな壁を乗り越えた瞬間でした。彼の誇らしげな顔は、今でも忘れられません。

一方、Bさんは場面④「あそびに入れてほしいけど、もういっぱいのとき」のカードで大きな学びを得ました。正義感の強いBさんは、当初「入れてあげればいいじゃん!」と主張しました。

しかし、他の子から「でも、ルールだから…」「今入ったら、ゲームがめちゃくちゃになっちゃう」という意見が出ると、Bさんは少し考え込みました。

対話を通して、「断る=意地悪」ではないこと、そして「ごめんね、今いっぱいなんだ。でも、次なら入れるよ」「このゲームが終わるまで、ここで見てて!」といった、相手を傷つけない断り方(代替案の提示)があることを学びました。

それからのBさんは、友だちと意見がぶつかったときも、一方的に自分の正しさを主張するのではなく、「〇〇ちゃんはどう思う?」と相手の意見を聞いたり、「じゃあ、こうするのはどう?」と妥協案を出したりする姿が見られるようになったのです。

このSSTカードの実践を通して、クラスは劇的に変わりました。子どもたちはトラブルを力で解決するのではなく、言葉で、知恵で解決しようとするようになりました。何より、子どもたち自身が「友だちと関わるのって、楽しいな」と感じてくれているのが、私にとって一番の喜びです。

筆者の思い:なぜ私はこのSST教材を作ったのか

私がこのSST絵カードと発問指導書を作ろうと思ったのには、理由があります。

それは、長年の教師経験の中で感じていた、ある種の「もどかしさ」でした。

市販されているSST教材も素晴らしいものがたくさんあります。しかし、どこか教科書的で、子どもたちが日常で直面する、もっと生々しくて、もっと些細で、でも本人にとっては一大事な「リアルな場面」を扱ったものは少ないと感じていました。

「なかよしの友だちが、別の子と遊んでいたときの、あの何とも言えない寂しさ」

「自分の作品を笑われたときの、胸が張り裂けそうな悔しさ」

「先生が違う子ばかり褒めているように感じてしまう、あの嫉妬心」

こういった、綺麗事だけでは済まされない複雑な感情にこそ、丁寧に向き合う必要があるのではないか。そして、その感情を否定するのではなく、「そういう気持ちになるのは自然なことなんだよ。じゃあ、その気持ちとどう付き合っていこうか?」と一緒に考えるプロセスこそが、子どもの心を本当に育むのではないか。そう強く思ったのです。

だから、私は50もの具体的な場面をリストアップすることにこだわりました。イラストは、子どもたちが親近感を持ち、感情移入しやすいように、温かみのあるタッチを心掛けました。

そして何よりこだわったのが「発問指導書」です。

SSTは、「正解」を教え込むものではありません。 子ども自身が考え、対話し、自分なりの答えを見つけていく旅のようなものです。指導者はその旅のガイド役にすぎません。

この指導書は、子どもたちの思考を深め、対話を活性化させ、一人ひとりの心の内側にある優しい気持ちや、困難を乗り越えようとする強い気持ちを引き出すための「魔法の問いかけ集」であってほしい、そんな願いを込めて作成しました。

この教材が、先生方や保護者の皆様にとって、子どもたちの心に寄り添うための羅針盤のような存在になることを、心から願っています。

SSTイラスト50枚ダウンロード➕発問例指導書DL

この記事では、ソーシャルスキルトレーニング(SST)の重要性から、私が開発したオリジナルSSTイラスト教材「こんなときどうする?」の具体的な内容、活用法、そしてそこに込めた想いまで、詳しくお伝えしてきました。

子どもたちがこれから生きていく社会は、決して簡単なことばかりではありません。しかし、人との関わり方を学び、自分の感情と上手に付き合い、困難を乗り越える知恵を身につけることができれば、彼らはどんな時代でも、しなやかに、たくましく生きていくことができると信じています。

まずは、無料ダウンロードコンテンツで、この教材の持つ可能性の一端に触れてみてください。そして、もし「もっと知りたい」「本格的に取り組んでみたい」と感じていただけたなら、ぜひnoteの販売ページを訪れてみてください。

全50種類の豊富な場面カードと、教育現場での実践知が凝縮された発問指導書(厳選10場面分)の完全版セットが、あなたとお子さんの、新たな一歩を力強くサポートします。

子どもたちの「こんなときどうする?」が、自信に満ちた「こうしてみよう!」に変わる瞬間を、一緒に見つけていきませんか?

>>SST教材「こんなときどうする?」完全版

(絵カード50種+発問指導書10種セット)はこちらのnoteで販売中!

noteでは、以下の3つのPDFファイルをダウンロードできます。

- 【PDF①】SST絵カード全50種(タイプA:イラストのみ)

- 【PDF②】SST絵カード全50種(タイプB:問いかけ・アドバイス付き)

- 【PDF③】発問指導書 厳選10選(15000字超 完全版)

noteでは、50もの具体的な場面の紹介など、詳しく解説しております。ご購入するしないに関わらず一読していただければと思います。→こちら

SST「こんなときどうする?」絵カード➕ワークシートをご希望の方はこちらの記事でDLできます💁

📬 LINE登録限定|自立活動の所見文例PDFを無料配信中!

「ソーシャルスキルトレーニング」や「自立活動」の実践アイデアや無料教材を、定期的にLINEで配信しています。

登録いただいた方には、現在、全学年の自立活動の所見文例8000字のPDFデータをお届けしています。

PDFの受け取りは、たったの30秒!

以下のボタンから①LINEに登録して、②メッセージで「自立所見」と送るだけで、すぐにPDF資料が届きます。自立所見の4文字です。

所見の作成がぐっと楽になると思います。

▼ 今すぐ登録して無料特典を受け取る ▼

著作権・利用規約について

当サイトで掲載しているイラスト・写真・PDF教材・文章などの著作権は、特に明記のない限りすべて管理人「specialeducationjourney」に帰属します。

次の行為を固くお断りします:

・無断での転載、引用(スクリーンショット含む)

・再配布、販売、商用利用

・画像・教材の加工やAI学習データへの利用

教材の紹介やシェアを希望される場合は、当サイトへのリンクを明記した上でご連絡ください。

※個人の授業・家庭での利用はご自由にお使いいただけます。

【参考情報】

ソーシャルスキルトレーニングについて、より専門的な情報を知りたい方は、以下のサイトも参考になります。

- LITALICO発達ナビ:ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは?

発達障害のあるお子さんへの支援で多くの実績を持つLITALICOのウェブサイトです。SSTの理論や具体的なプログラムについて分かりやすく解説されています。

https://h-navi.jp/column/article/35025621

コメント