こんにちは。このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

私は、特別支援学級の担任として8年間、多くの子どもたちや保護者の皆様と関わってきました。

日々の実践の中で、子どもたちの成長には家庭が「安心できる場所」であることがいかに大切かを痛感しています。

この記事では、私の経験や学んできたことをもとに、おうちを子どもにとって最高の「安心基地」にするためのヒントをお伝えできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

日々、変化の大きい現代社会。子どもたちは、学校生活や友人関係、習い事など、様々な場所で多くの刺激を受けながら成長しています。その中で、心が落ち着き、ありのままの自分でいられる場所、それが「安心基地」としての家庭です。

家庭が安心できる場所であることは、子どもの健やかな心の成長、自己肯定感の育成、そして困難に立ち向かう力の源泉となります。ここでは、専門家の知見と子育て経験のある保護者の声から見えてきた、おうちを子どもにとって最高の「安心基地」にするための10のステップをご紹介します。

ステップ1:物理的な安心空間を作る

子ども専用の居場所の確保

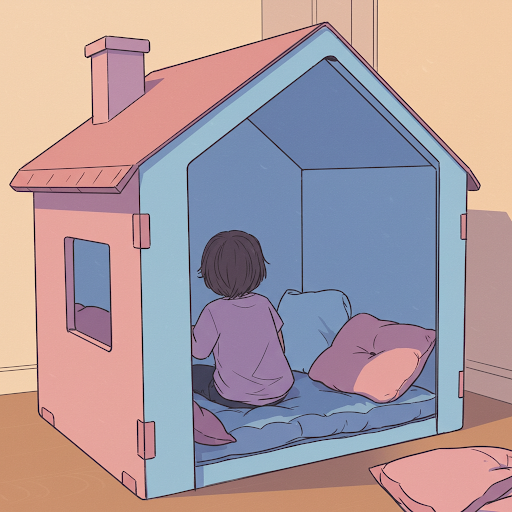

子どもが一人でリラックスできるスペース(例:秘密基地のような狭い空間、お気に入りのぬいぐるみがある場所など)を設けてみましょう。プライベートな空間があることで、子どもは守られている感覚を得られます。

このプレイテントは、狭くて落ち着ける空間を簡単に設けられるアイテムです。お気に入りのぬいぐるみや絵本を持ち込めば、自分だけのくつろぎスペースに。感覚過敏や不安の強いお子さんにもおすすめです。」

整理整頓と清潔さ

物理的な環境の乱れは、心のざわつきに繋がることがあります。子ども自身が片付けやすい仕組みを作り、共に環境を整えることで、物理的な安心感が生まれます。

自律神経を整える効果もある重み付きぬいぐるみは、不安を感じやすい子どもたちの安心アイテムとして人気です。落ち着く空間に一つ置いておくと、心の安定につながります。」

ステップ2:心の安全を保証する

無条件の肯定と受容

「〜ができたら好き」「〜でなければダメ」ではなく、「あなたがあなたであること」を認め、愛していると伝えましょう。子どもの存在そのものを肯定することが、揺るぎない安心感の土台となります。

感情の安全な表現を許容する

怒り、悲しみ、不安など、ネガティブだと思われがちな感情も、家庭内では安全に表現できることを伝えましょう。「泣いてもいいんだよ」「怒っても大丈夫、どうしたのかな?」といった声かけが大切です。

ステップ3:予測可能なルーティンを作る

日々の生活リズムの安定

起床、食事、遊び、学習、就寝など、ある程度決まった生活リズムは、子どもに安心感を与えます。「次は〜をする時間」という見通しが立つことで、不安が軽減されます。

変化がある場合は事前に伝える

いつもと違う予定や予期せぬ出来事がある場合は、できるだけ事前に子どもに伝え、心の準備ができるようにサポートしましょう。

ステップ4:積極的なコミュニケーションを取る

傾聴の姿勢

子どもが話しているときは、中断せずにしっかりと耳を傾けましょう。目を見てうなずいたり、「うんうん」と相槌を打ったりすることで、真剣に聞いていることが伝わります。

「アクティブリスニング」の実践

子どもが話した内容を要約したり、子どもの感情を言葉にして返したりすることで、「あなたはこう感じているんだね」という理解を示すことができます。(例:「〜で悲しかったんだね」)

ステップ5:一緒に過ごす「質の高い時間」を作る

スマホを置いて向き合う時間

短時間でも構いません。スマホやテレビから離れ、子どもの目を見て、子どもの話に耳を傾け、一緒に遊んだり作業したりする時間を作りましょう。「量より質」が大切です。

このタイムロッキングボックスは、あらかじめ設定した時間が過ぎるまでスマホを物理的に開けられない仕組み。宿題の時間や家族との団らんタイムを、スマホに邪魔されずに過ごせます。」

子どもが主導する遊びや活動に参加する

子どもが「これをやりたい!」と言うことに、親も一緒に乗っかってみましょう。子どもがリーダーシップを発揮する機会を尊重します。

家族で楽しめる協力型ボードゲームはこちら↓

ステップ6:失敗や間違いを受け入れる文化を作る

「失敗は学びのチャンス」と伝える

子どもが何か失敗したり間違ったりしたときに、頭ごなしに叱るのではなく、「どうすれば次はうまくいくかな?」「ここから何を学べるかな?」と一緒に考える姿勢を示しましょう。

親自身の失敗談を共有する

完璧ではない親の姿を見せることで、子どもは失敗を恐れなくなります。「お母さんも昔ね、こういう失敗しちゃったことがあるんだよ」と話してみましょう。

ステップ7:境界線を明確にする

一貫性のあるルールと期待

家庭内のルールは、子どもにも分かりやすく、一貫性を持たせることが重要です。ルールがあることで、子どもは何が許されて何が許されないのかを理解し、安心感を得られます。

ボード自体が大きすぎず、フックにかけて、毎回取り外して使用できます。

視覚的に理解しやすいものはあるに越したことないです。

親自身の境界線も守る

親も一人の人間として、休む時間や一人の時間が必要です。その境界線を子どもに伝えることも大切です。親が心身ともに健康であることは、家庭の安心感に繋がります。

ステップ8:感謝と愛情を日常的に表現する

「ありがとう」「大好きだよ」を言葉にする

感謝の気持ちや愛情は、積極的に言葉や態度で伝えましょう。ハグをする、手紙を書くなど、様々な方法で愛情を表現します。

子どもの良い点、頑張っている点に注目

ダメなところを指摘するのではなく、できていること、頑張っていること、良い面に意識的に注目し、具体的に褒めましょう。「見てるよ」というメッセージが安心感に繋がります。

ステップ9:保護者自身がリフレッシュする時間を確保する

保護者の心の余裕が家庭の安心感を作る

保護者が心身ともに疲れていると、子どもに優しく接することが難しくなります。自分のための時間、好きなことをする時間を作り、心にゆとりを持つことが大切です。

パートナーや周りの人に助けを求める

一人で抱え込まず、頼れる人には頼りましょう。サポートを得ることは、決して恥ずかしいことではありません。

ステップ10:子どもの成長と共に「安心基地」もアップデートする

子どもの年齢や発達段階に合わせた関わり

「安心基地」の形は、子どもの成長と共に変化します。乳幼児期には物理的な安心感、学童期には精神的なサポート、思春期には見守る姿勢など、柔軟に対応しましょう。

定期的に家庭のあり方について話し合う

家族みんなで、家庭をどんな場所にしたいか、どんな時に安心を感じるかなどを話し合う機会を持つことも有効です。

おわりに

おうちを子どもの「安心基地」にするための10のステップをご紹介しました。これらは全てを一度に完璧に行う必要はありません。できることから一つずつ、ご家庭に合ったペースで取り入れてみてください。

最も大切なのは、子どもへの深い愛情と、子どもとの信頼関係です。家庭が子どもにとって、いつでも帰ってこられる、温かく安全な港のような場所であること。それが、子どもたちが未来へ羽ばたくための最大の原動力となるはずです。

※アフィリエイト商品を含みます。

コメント